Каталог фарфор гарднера: Частный Завод Гарднера купить антиквариат в арт галерее

Страницы истории фарфорового завода Ф. Я. Гарднера и его изделия из коллекции Государственного исторического музея Южного Урала

Фарфор до начала XVIII века был для европейцев загадочным и дорогим «китайским секретом». Европейцы неоднократно предпринимали попытки раскрытия секрета производства фарфора, и лишь в XVIII веке они увенчались успехом: в немецком городе Мейсене была изобретена формула настоящего твердого европейского фарфора.

Редкостные фарфоровые изделия были доступны только для небольшого круга избранных — самых богатых людей того времени. Их ценили наравне с золотом, и мастера тщательно охраняли секрет своего производства. Фаянсовые и фарфоровые мануфактуры создавались при королевских дворах. В нашей стране первый фарфоровый завод был основан в Петербурге в 1744 году. Изначально завод принадлежал династии Романовых и производил посуду и иные предметы из фарфора исключительно для царского двора. Завод практиковал мелкосерийное производство, а его продукция была чрезвычайно дорогостоящей и очень редко выставлялась на продажу. Государственный исторический музей Южного Урала, не располагая изделиями Императорского фарфорового завода, имеет, однако, коллекцию продукции первых частных российских фарфоровых предприятий — Гарднера, Попова, Батениных, Корнилова, Храпунова-Новаго,— появление которых относится к 1760–70 годам. Лучшим из них по праву считается завод Франца Яковлевича Гарднера.

Государственный исторический музей Южного Урала, не располагая изделиями Императорского фарфорового завода, имеет, однако, коллекцию продукции первых частных российских фарфоровых предприятий — Гарднера, Попова, Батениных, Корнилова, Храпунова-Новаго,— появление которых относится к 1760–70 годам. Лучшим из них по праву считается завод Франца Яковлевича Гарднера.

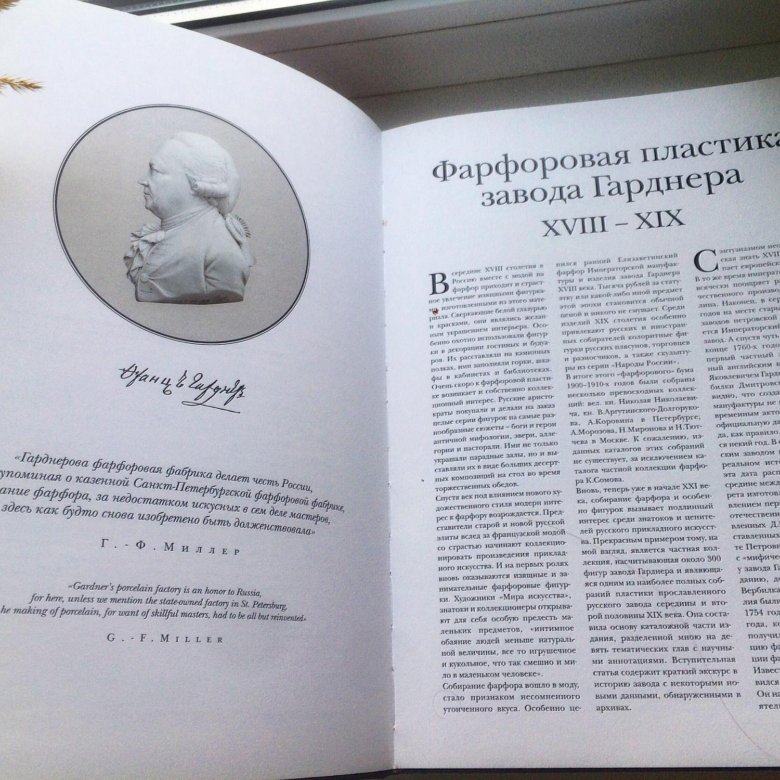

Завод Ф. Я. Гарднера был основан в сельце Вербилки на реке Дубне, что в 24 километрах от города Дмитрова (ныне районный центр в Московской области). Выбор Вербилок был не случайным и повлиял на историю предприятия. Река и окружающие леса не только являлись для него источником энергии, но и обеспечили на многие годы сохранение в тайне секретов производства. Завод был удален от промышленных и культурных центров и ограничен в возможности привлечь на постоянную работу профессиональных художников, лепщиков и других специалистов. Он должен был на месте растить своих мастеров и художников, искать искусных умельцев среди крестьян и жителей монастырских слобод. Основатель завода Франц Яковлевич Гарднер — обрусевший английский купец. Прежде чем открыть свою фабрику, он много путешествовал по России в поисках особой глины для производства фарфора, лучшей оказалась «глуховская глина», найденная им в Малороссии, на Черниговщине. Решив вопрос с сырьем, Ф. Я. Гарднер поставил себе цель обеспечить Российскую империю собственной фарфоровой посудой, наладив ее масштабное производство. Со времени основания и до 1891 года фабрика принадлежала трем поколениям Гарднеров. «В 1754 году началось проведение таких важных работ по подготовке производства, без которых не могло быть самой фабрики». В 1766 году было получено разрешение на ее строительство. Хотя годом официального открытия фабрики считается 1766-й, сами Гарднеры считали годом образования 1754-й. В 1854 году они отметили столетие своей фабрики. В память об этом событии была изготовлена плакетка. Она изображает московский герб (первая официально признанная марка завода) и содержит дату «1754». Фарфор изначально был европейским, так как первых мастеров Ф.

Основатель завода Франц Яковлевич Гарднер — обрусевший английский купец. Прежде чем открыть свою фабрику, он много путешествовал по России в поисках особой глины для производства фарфора, лучшей оказалась «глуховская глина», найденная им в Малороссии, на Черниговщине. Решив вопрос с сырьем, Ф. Я. Гарднер поставил себе цель обеспечить Российскую империю собственной фарфоровой посудой, наладив ее масштабное производство. Со времени основания и до 1891 года фабрика принадлежала трем поколениям Гарднеров. «В 1754 году началось проведение таких важных работ по подготовке производства, без которых не могло быть самой фабрики». В 1766 году было получено разрешение на ее строительство. Хотя годом официального открытия фабрики считается 1766-й, сами Гарднеры считали годом образования 1754-й. В 1854 году они отметили столетие своей фабрики. В память об этом событии была изготовлена плакетка. Она изображает московский герб (первая официально признанная марка завода) и содержит дату «1754». Фарфор изначально был европейским, так как первых мастеров Ф. Я. Гарднер выписал из того же прославленного саксонского Мейсена. Кроме того, он пригласил И. Миллера, работавшего на Императорском фарфоровом заводе и знакомого с рецептурой фарфоровой массы Д. Виноградова. Благодаря этому Ф. Я. Гарднер довольно быстро наладил производство высококачественного фарфора, соперничавшего с продукцией Императорского фарфорового завода.

Я. Гарднер выписал из того же прославленного саксонского Мейсена. Кроме того, он пригласил И. Миллера, работавшего на Императорском фарфоровом заводе и знакомого с рецептурой фарфоровой массы Д. Виноградова. Благодаря этому Ф. Я. Гарднер довольно быстро наладил производство высококачественного фарфора, соперничавшего с продукцией Императорского фарфорового завода.

Ф. Я. Гарднер получал заказы от Императорского двора на изготовление орденских сервизов (Георгия Победоносца, Андрея Первозванного, Александра Невского, св. князя Владимира), «собственного» столово-десертного сервиза для будущего императора Павла I. В 1829 году на первой публичной выставке российских изделий (Петербург) большая амфорообразная ваза с изображением столичного Большого театра публично подтвердила высокое качество продукции завода Гарднера, хотя изготовление ваз не было его ведущим направлением.

Марка Гарднеров служила эталоном для большинства русских производителей фарфора. Изделия завода не раз отмечались самыми высокими наградами, в том числе международными. Характерной чертой массовых изделий гарднеровской фабрики XVIII века являлась простота. В отличие от Императорского завода фабрика Гарднера работала в расчете на широкого потребителя и вырабатывала устойчивые образцы массовой посуды и ее росписи.

Изделия завода не раз отмечались самыми высокими наградами, в том числе международными. Характерной чертой массовых изделий гарднеровской фабрики XVIII века являлась простота. В отличие от Императорского завода фабрика Гарднера работала в расчете на широкого потребителя и вырабатывала устойчивые образцы массовой посуды и ее росписи.

Первая четверть XIX века положила начало новому этапу в развитии фарфора Гарднера. Заводские художники отказались от прямых подражаний европейским образцам и стали искать свой собственный стиль. Фабрика Гарднера была одной из ведущих в России и вплоть до середины XIX века не имела конкурентов. Фарфор по своему уровню не уступал европейским образцам. В 1856 году фабрика Гарднера получила звание поставщика Двора Его императорского величества. За качество продукции в 1875 году она получила право ставить на свои изделия изображение московского герба.

Основной ассортимент завода был представлен чайной посудой. Она виртуозно украшалась букетами цветов. Изготавливались «именные» чашки с родовыми гербами и монограммами, чашки с портретами героев Отечественной войны 1812 года, «военные» тарелки (по гравюрам с рисунков французских художников). Особое очарование гарднеровскому фарфору придавали пластические детали — навершия крышек, фигурные подставки для сосудов и тому подобное. Большое достижение того времени — цветные фоны (синий, зеленый, сине-голубой). Гарднеровские мастера владели самыми различными приемами декорирования фарфора. Помимо подглазурной и надглазурной росписи использовались техника печати, цветные люстры, пластический декор в виде рельефных композиций. В середине века появилось золочение по мастичному узору. Тематика росписей была необычайно широка. Большое распространение получили портрет и пейзаж. В круг жанровых росписей входили романтизированные сцены из жизни русских крестьян. Преобладание росписей на мифологические сюжеты было естественно для стиля ампир с его приверженностью к античной эстетике. К 1830-м годам ампир как стиль стал постепенно угасать.

Изготавливались «именные» чашки с родовыми гербами и монограммами, чашки с портретами героев Отечественной войны 1812 года, «военные» тарелки (по гравюрам с рисунков французских художников). Особое очарование гарднеровскому фарфору придавали пластические детали — навершия крышек, фигурные подставки для сосудов и тому подобное. Большое достижение того времени — цветные фоны (синий, зеленый, сине-голубой). Гарднеровские мастера владели самыми различными приемами декорирования фарфора. Помимо подглазурной и надглазурной росписи использовались техника печати, цветные люстры, пластический декор в виде рельефных композиций. В середине века появилось золочение по мастичному узору. Тематика росписей была необычайно широка. Большое распространение получили портрет и пейзаж. В круг жанровых росписей входили романтизированные сцены из жизни русских крестьян. Преобладание росписей на мифологические сюжеты было естественно для стиля ампир с его приверженностью к античной эстетике. К 1830-м годам ампир как стиль стал постепенно угасать. Наиболее сильным оказалось влияние рококо — самого «фарфорового» из исторических стилей. В своем подражательном варианте, получившем название «второе рококо», сохраняя внешние признаки стиля — пластическую усложненность объемов, причудливые изгибы силуэта, C- и S-образные завитки,— оно утратило изящество и непринужденную легкость стиля XVIII века.

Наиболее сильным оказалось влияние рококо — самого «фарфорового» из исторических стилей. В своем подражательном варианте, получившем название «второе рококо», сохраняя внешние признаки стиля — пластическую усложненность объемов, причудливые изгибы силуэта, C- и S-образные завитки,— оно утратило изящество и непринужденную легкость стиля XVIII века.

В 1833 году на фабрике наладили производство фаянса, который был намного дешевле фарфора и пользовался спросом в народной среде. Тем не менее временем наивысшего расцвета завода считается период производства первых изделий. Коллекция Государственного исторического музея Южного Урала насчитывает 18 изделий завода Ф. Я. Гарднера. В основном это изящная чайная и столовая посуда c ручной росписью.

Чайник заварочный нежно-голубой с растительным орнаментом. Российская империя. Фабрика Гарднера, 1880–1890 гг. Фарфор, роспись надглазурная, золочение

Чайная пара розового цвета с незабудками и ландышами. Российская империя. Фабрика Гарднера, 1880–1890 гг. Фарфор, роспись надглазурная, золочение

Российская империя. Фабрика Гарднера, 1880–1890 гг. Фарфор, роспись надглазурная, золочение

Сахарница с крышкой с домиком в снегу. Российская империя. Фабрика Гарднера, 1880–1890 гг. Фарфор, роспись надглазурная, золочение

Сливочник с изображением домика на берегу. Российская империя. Фабрика Гарднера. 1880–1890 гг. Фарфор, роспись надглазурная, золочение

Соусница на подставке с ягодами клубники, малины и бабочками. Российская империя. Фабрика Гарднера. 1870–80- е гг. Фаянс, деколь

Некоторые предметы были подарены музею, другие приобретены в разное время у жителей Челябинска. Последние поступления изделий завода Ф. Я. Гарднера — это подарки М. В. Пасешник, внучки известного челябинца, акцизного чиновника, городского и общественного деятеля К. Н. Теплоухова (1870–1942). Это заварочный чайник и сливочник, бытовавшие в этой семье.

Чайник заварочный бело-розовый с мелкими белыми цветами. Российская империя. Фабрика Гарднера. 1880–1890 гг. Фарфор, роспись надглазурная, золочение

Молочник бело-розовый с мелкими белыми цветами. Российская империя. Фабрика Гарднера. 1880–1890 гг. Фарфор, роспись надглазурная, золочение

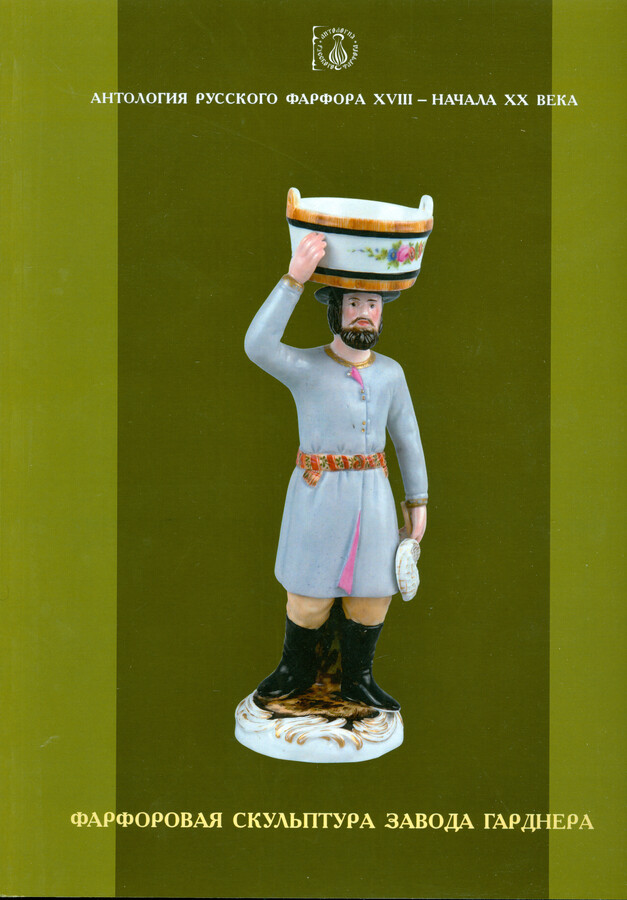

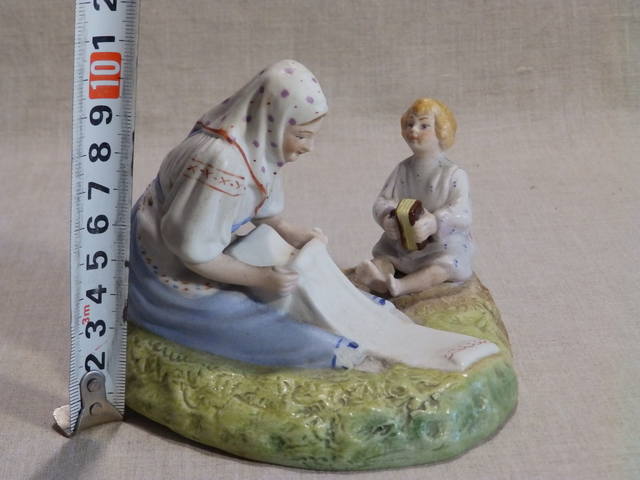

В 1860–1870 годах на гарднеровском заводе была создана большая серия бытовых статуэток, посвященных жизни крестьян и городских низов. Простонародные типы в них слегка приукрашены, но прорисованы с большим мастерством и реализмом. Яркие типажи привлекали к себе внимание не одного поколения зрителей. Фигурки отличались живостью и красноречивостью сюжетов, реалистичной трактовкой образов. Они так органично вписывались в интерьеры столовых, гостиных, дамских будуаров и рабочих кабинетов, что стали важнейшими и необходимыми атрибутами обстановки. Их называли «куколками для взрослых». Ими играли и часто устраивали представления. В музейном собрании представлены две статуэтки — «Сбитенщик» и «Пляшущая крестьянка». Одной из наиболее популярных гарднеровских статуэток можно по праву считать фигурку продавца сбитня, выполненную по литографии А. О. Орловского (1809).

Ими играли и часто устраивали представления. В музейном собрании представлены две статуэтки — «Сбитенщик» и «Пляшущая крестьянка». Одной из наиболее популярных гарднеровских статуэток можно по праву считать фигурку продавца сбитня, выполненную по литографии А. О. Орловского (1809).

Статуэтка «Сбитенщик». Российская империя. Фабрика Гарднера. 1860–1870 гг. Бисквит, роспись полихромная

Статуэтка «Пляшущая крестьянка». Российская империя. Фабрика Гарднера. 1880–1890 гг. Бисквит, роспись полихромная

В 1892 году завод перешел в руки промышленника М. С. Кузнецову, что ознаменовало конец гарднеровского и начало кузнецовского периода. М. С. Кузнецов сумел увеличить выпуск продукции Гарднера. При этом на изделиях продолжали ставить старые клейма, что позволило сохранить прежних покупателей. За годы руководства заводом Кузнецов продолжал выпуск фарфора по тем образцам и формам, которые за сотню с лишним лет были наработаны на предприятии в большом количестве. Коллекционеры всего мира ценят фарфор фабрики Гарднера за его высокий художественный уровень исполнения и оригинальность произведений, в которых есть самобытность и верность русским традициям.

Коллекционеры всего мира ценят фарфор фабрики Гарднера за его высокий художественный уровень исполнения и оригинальность произведений, в которых есть самобытность и верность русским традициям.

Список литературы

1. Арбат, Ю. А. Фарфоровый городок / Ю. А. Арбат. М. : Москов. рабочий, 1957. 248 с.

2. Мачульский, Е. Н. Вербилки. История фарфорового завода Ф. Я. Гарднера / Е. Н. Мачульский, А. А. Зилов, Ю. Н. Кравцова. М. : Авангард, 2005. С. 14.

3. Салтыков, А. Б. Избранные труды / А. Б. Салтыков. М. : Совет. художник, 1962. С. 383.

4. Теплоухов, К. Н. Челябинские хроники, 1899–1924 / К. Н. Теплоухов ; под ред. В. С. Боже. Челябинск, 2001. 508 с.

5. Черный, Н. В. Фарфор Вербилок / Н. В. Черный. М. : Изобразит. искусство, 1970. 296 с.

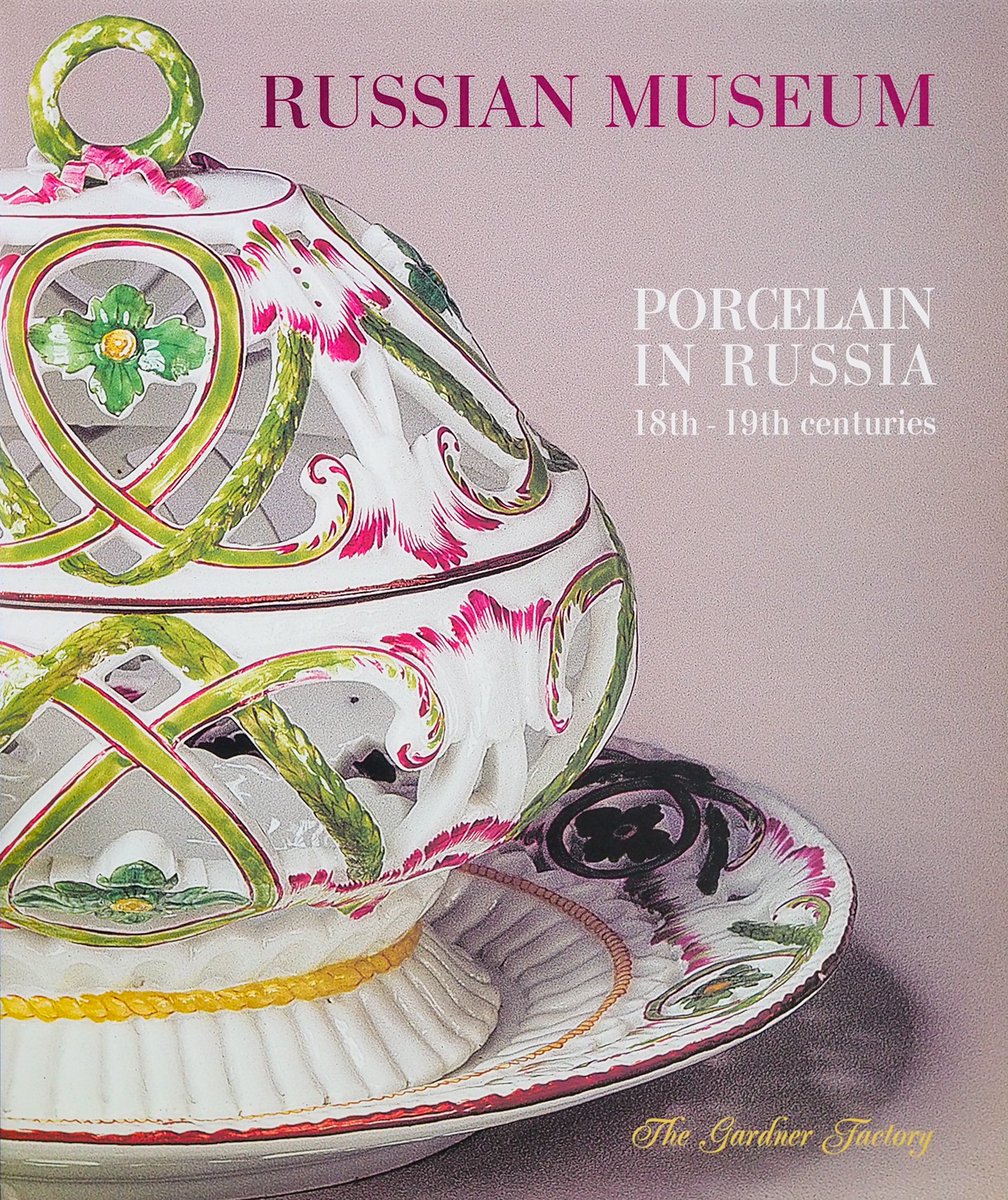

6. Фарфор в России XVIII–XIX веков: завод Гарднера / авт. ст. и сост. Е. Иванова. СПб. : Palace Editions, 2003. 280 с.

ст. и сост. Е. Иванова. СПб. : Palace Editions, 2003. 280 с.

7. Фарфоровый завод Гарднера. История [Электронный ресурс]. URL: http://vechi.com.ua/av/opisanie.php/cp_01010

Как отличить фарфор Сафронова от раннего Гарднера?

В продолжение заметки о фарфоре Батенина, напишу и о фарфоре Сафронова. В музее-усадьбе Кусково, которую я посетила на новогодних каникулах, мною была также приобретена книжка «Фарфор завода Сафронова». Красочные иллюстрации книжки меня заворожили.

Заинтересовала она меня еще и потому, что маркировка фарфора Сафронова уж очень сходна с марками и клеймами раннего Гарднера.

Я решила для себя разобраться, чем же так фарфор Сафронова привлекает коллекционеров, какие его основные черты и что цениться в его форме и декоре.

История завода, описанная в книжке, мною прочитана. Делюсь.

Как указано в кратком описании этого издания, нет не одного другого частного фарфорового завода в Российской Империи, который смог в своих изделиях соединить традиции народного творчества и достижения фарфоровой промышленности. Фарфор завода Сафронова – это отражение национального понимания красоты и русской культуры первой половины ХIХ века. Черты народного крестьянского искусства, злободневность, мода того времени ярко проявились в чертах изделий Сафронова.

Фарфор завода Сафронова – это отражение национального понимания красоты и русской культуры первой половины ХIХ века. Черты народного крестьянского искусства, злободневность, мода того времени ярко проявились в чертах изделий Сафронова.

Завод Сафронова находился в Гжельском районе, но выделялся своими неповторимыми чертами продукции среди заведений всего региона. Лучшим периодом деятельности предприятия Сафронова считается вторая половина 1820-х – 1840-х годов.

Завод был основан более 200 лет назад, в 1814 году. Мещанин Антон Трофимович Сафронов выбрал деревню Короткую Богородского уезда Московской губернии по причине непосредственной близости от сырья и рабочей силы. После смерти владельца в 1851 году завод перешел в собственность Ильи Абрамовича Сафронова, павлопосадского купца. Точных данных не сохранилось, но полагают, что завод закрылся в 1860-х годах.

Интересно то, что и тут не обошлось без вездесущих Кузнецовых. Так в 1850-х годах завод Сафронова арендовал предприниматель Т. Я. Кузнецов, его сын С.Т. Кузнецов был уже владельцем завода и перевел свой завод в Дулево, где производство осуществлялось с 1832 года.

Я. Кузнецов, его сын С.Т. Кузнецов был уже владельцем завода и перевел свой завод в Дулево, где производство осуществлялось с 1832 года.

По поводу форм и декора Сафронова во многих каталогах упоминается факт того, что ранние работы повторяют гарднеровские образцы, что было тогда вполне закономерно для частных фарфоровых заводов. А мотивы первых росписей заимствовались в основном у Мейсена. Как только кто-то начинал выпускать продукцию, пользующуюся большим спросом на рынке, остальные производители сразу подтягивались за ним.

Книга хорошо иллюстрирует особенности собрания фарфора Сафронова, находящееся в музее-усадьбе Кусково. Там собраны отличные экземпляры, характеризующие его фарфоровое наследие.

Рассматривая иллюстрации, восхищаешься цветовым разнообразием и богатством декора изделий Сафронова. За свою свободу в приемах декорирования фарфор Сафронова, занимает третье место среди подмосковных заводов того периода, после Гарднера и Попова.

Ассортимент изделий Сафронова разнообразен. Выпускались в основном чайно-кофейная посуда, тарелки, вазы, скульптура, а так же некоторые другие предметы.

Выпускались в основном чайно-кофейная посуда, тарелки, вазы, скульптура, а так же некоторые другие предметы.

Ранние марки Сафронова близки к маркам Гарднера. Но все же, не идентичны. Сафроновские марки скорее небрежное от руки написанное С, тогда как у Гарднера все таки больше G, но бывает так, что из-за небрежности хвостик не всегда виден. Это и вызывает много споров при атрибуции фарфора Сафронова. Вообще написание марок указанных заводов отличается большим разнообразием, от чего возникает много путаницы. Тисненная в массе САФРОНОВА встречается очень редко на изделиях почти всего периода существования завода.

Все эти и другие подробности можно почитать в книжке, которую я добавила в свою коллекцию.

Не вдаваясь в глубину вопроса, приведу только особенности росписи на изделиях Сафронова. Так, рассматривая иллюстрации, можно заключить, что роспись крайне интересна, богата и удивительна сюжетами. Романтические видовые пейзажи, портреты царствующих особ, мифологические сюжеты, литературные герои, военная тематика, различные варианты цветочных композиций и гирлянд – это то, что можно увидеть на сафроновской посуде. По моде того времени фарфор конечно декорирован обильным золочением. На большом рынке России были востребованы изделия и разного качества и разнообразной росписи.

По моде того времени фарфор конечно декорирован обильным золочением. На большом рынке России были востребованы изделия и разного качества и разнообразной росписи.

Из всего представленного в книге меня особо восхитили изделия с применением подглазурного кобальта. Изделия Сафронова имеют неповторимый фиолетовый оттенок кобальта, из-за чего смотрятся поистине волшебно. Ваза в стиле второго рококо с изображением зимнего пейзажа на кобальтовом фоне — мой абсолютный фаворит)))

В заключении отмечу, что фарфор Сафронова содержит в себе русские чувства и характер, наверно поэтому он так выделился среди заводов Гжели и покорил сердца большинства коллекционеров старинного русского фарфора.

Книгу можно купить в Кусково за 400р.

Русская фарфоровая скульптура конца XVIII – начала XX века

Выставка посвящена 200‐летию журнала «Волшебный фонарь» и одноименной серии фарфоровых скульптур завода Гарднера.

На выставке экспонируется 200 произведений Императорского и русских частных фарфоровых и фаянсовых заводов, отражающих главную тему национальной школы русской мелкой пластики — изображение простонародного типажа и народов России.

Кроме книги «Волшебный фонарь» представлен ряд иллюстрированных изданий 1780‐х — 1860‐х годов, а также воспроизведение гравюр и картин, послуживших образцами при создании моделей скульптур и тематических росписей по

фарфору. Картинки «Волшебного фонаря», изданного в Петербурге в 1817 — январе 1818 года, вдохновили мастеров завода Гарднера на создание серии фигур, ставшей ключевым, но не первым произведением русской фарфоровой пластики,

посвященным этой теме.

Первая серия скульптур народов России, торговцев и ремесленников, скульптора Ж.‐Д. Рашетта появилась в царствование Екатерины II на Императорском фарфоровом заводе. Следом за ней, в период войны 1812 года, скульптор С. С. Пименов

создал классические произведения Императорского завода — скульптуры крестьян в русских костюмах, похожие на античных героев. Одна из них, женщина с коромыслом или «Водоноска», стала символом русского фарфора. Завод Гарднера

Завод Гарднера

приобрел право на повтор скульптуры «Водоноска» и одновременно создал собственные оригинальные модели скульптур с изображением национального и простонародного типажа.

В первой половине XIX века скульптуры Гарднера служили образцами, которыми пользовались мелкие заводы Гжели для «лубочных» вариантов, полюбившихся публике, фарфоровых фигур. К 1860‐м годам мастера фарфоровой скульптуры обратились к

новым образам. Идеализированных героев «Волшебного фонаря» заменили характерные персонажи литературы «натуральной школы» сатирического и обличительного содержания.

В этот период завод Попова взял на себя инициативу создания в фарфоре типажа, вобравшего в себя основные черты образа крестьянства и низов городского населения пореформенной России. Выполненные из раскрашенного бисквита (неглазурованного

фарфора), фигуры не только по сюжету и характеру, но даже по фактуре, более приближенной к натуральной, соответствовали эстетике, отражающей правду жизни простого народа.

Книга очерков А. П. Голицынского «Уличные типы» (1860 г.), представляющих сцены с изображением разговаривающих простонародных типажей на улице Москвы, — новейший вариант «Волшебного фонаря» — послужила скульптору завода

Попова для создания первых и самых выразительных скульптур этого направления русской фарфоровой пластики. Кроме них был создан ряд скульптур с изображением крестьян: за работой, с детьми, отдыхающих, пляшущих.

После закрытия завода Попова скульптуры по его моделям выпускали на заводах Гужева, Иконникова, Масленникова. Но только на заводе Гарднера выпуск аналогичных по тематике скульптур был налажен в массовых тиражах, отчего всё направление

получило коллекционное название «бисквиты Гарднера». Параллельно, на фабрике М. С. Кузнецова в Твери скульптуры по моделям завода Попова выпускались из фаянса.

Уличные типы и крестьянский типаж в фарфоре и фаянсе оставались актуальными вплоть до 1920‐х годов. Изображения народов России оказались менее востребованными, чем простонародные типажи.

Изображения народов России оказались менее востребованными, чем простонародные типажи.

Создание в фарфоре этнографических серий возобновляется лишь через 100 лет после серии Ж.‐Д. Рашетта. В последней четверти XIX столетия на заводе Гарднера выпущена серия из 40 скульптур по литографиям из атласа «Народы России»,

изданного Т. Паули в 1862 году. И, наконец, в 1907 году Николай II заказал серию «Народности России», модели которой исполнил скульптор П. П. Каменский.

Многочисленные скульптуры этих серий представляют собой своеобразные шествия народов России, по законам жанра торжественно безмолвных, в отличие от разговаривающих между собой простонародных героев «Волшебного фонаря» и «Уличных типов».

Но всех персонажей русской фарфоровой пластики объединяет запечатленная в лицах народа печать времени, неоспоримый признак их исторической подлинности.

На выставке лицо каждого персонажа можно рассмотреть в увеличенном воспроизведении, в ракурсе, в котором расписывал его мастер‐живописец. Именно такими наших героев видела и узнавала в них своих современников просвещенная публика,

Именно такими наших героев видела и узнавала в них своих современников просвещенная публика,

заказчики и владельцы русской фарфоровой скульптуры конца XVIII — начала XX века.

Фабрики фарфора — от начала истории до нашего времени

Дмитровский фарфоровый завод в Вербилках

Наряду с Императорским заводом, фарфор, удовлетворяющий изысканные вкусы русской аристократии, выпускала первая частная фабрика в Вербилках.

Она была основана в середине XVIII ст. Францем Гарднером. Заезжий заморский купец ассимилировал в культуру России, а открытая мануфактура трансформировалась в семейное дело. В 1775 г. на фабрику прислали важный заказ от царского двора на изготовление орденских сервизов. В результате сервиз превзошел даже популярный мейсенский фарфор, а Гарднер получил личную благодарность государыни и право ставить на продукции изображение московского герба.

Фарфор Гарднера изначально перерабатывал западноевропейские образцы, но в дальнейшем мастера воссоздали собственный стиль. Экспериментируя, удалось воссоздать самобытные фарфоровые образы и невероятные сюжетные скульптурные композиции с немеркнущими красками. До второй половины XIX в. гарднеровская продукция считалась эталоном и получала престижные награды, включая орден Станислава 3-й степени «За полезное для России», а также почетное право ставить на изделия государственного двуглавого орла.

Экспериментируя, удалось воссоздать самобытные фарфоровые образы и невероятные сюжетные скульптурные композиции с немеркнущими красками. До второй половины XIX в. гарднеровская продукция считалась эталоном и получала престижные награды, включая орден Станислава 3-й степени «За полезное для России», а также почетное право ставить на изделия государственного двуглавого орла.

Но погоня за прибылью привела к снижению качества ‒ использовались шаблонные приёмы и переводные рисунки. В 1891 г. фабрику приобретает успешный промышленник и владелец ряда отечественных фарфорово-фаянсовых производств М. С. Кузнецов, который оживил пластичность и декоративность, присущие лучшим гарднеровским традициям.

После 1917 г. национализированное и реконструированное предприятие названо Дмитровским заводом. С приходом в 1930-х скульптора С. М. Орлова выпуск статуэток возобновился, а характерной чертой изделий стала близость к народному творчеству. Здесь также трудились и поднимали промышленность после ВОВ замечательные мастера Д. Горлов, С. Вайнштейн-Машурина, О. Артамонова.

Горлов, С. Вайнштейн-Машурина, О. Артамонова.

Фарфоровые статуэтки ДФЗ в духе русской народности обладают пластичностью и яркой росписью. Продукция фабрики выставлялась на всевозможных экспозициях в 40 странах мира, завоёвывая престижные премии, а в честь 200-летнего юбилея ДФЗ награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Дулёвский фарфоровый завод

В 1810 г. родоначальник династии Кузнецовых начал большое дело, развив из кустарной мастерской фарфорово-фаянсовую империю. Кузнецовский фарфор ‒ это уникальные технические качества и богатейший ассортимент, рассчитанный на покупателей с разным достатком. «Фарфоровые короли» Кузнецовы за счёт масштабности производства завоевали российский рынок и вышли на мировой.

В начале ХХ в. кузнецовскому промышленному Товариществу принадлежали крупнейшие предприятия страны, среди которых и Дулёвский завод. Фабрика, основанная в 1832 г. в пустоши Дулёво, под управлением М. С. Кузнецова внедряла собственные технические находки, неустанно развивалась и совершенствовалась, занимая лидирующие позиции среди отечественных производителей.

С. Кузнецова внедряла собственные технические находки, неустанно развивалась и совершенствовалась, занимая лидирующие позиции среди отечественных производителей.

После национализации фарфор Дулево обрел своеобразную манеру росписи. Пестрые цветочные рисунки, исполненных широким полнокровным мазком, назывались «агашки». В 1930-е П. В. Леонов, став главным художников, в своих работах обращается к русским традициям, чем повышает художественный уровень. В 1950-е русские мотивы и сочная живопись преобладают в самобытной дулевской росписи. Хотя в 1960-х изделия становятся более минималистскими, при этом не утратив приоритетной национальной стилистики.

Скульптура «Сокол», автором которой А. Сотников, завоевала «Гран-при» в Брюсселе и стала символом предприятия. На фабрике работали такие фарфористы как А. Бржезицкая, В. Яснецов, П. Кожин, Г. Чечулина, Н. Малышева. Пережив кризис, сегодня завод успешно развивает и увеличивает выпуск продукции.

Ленинградский завод фарфоровых изделий

Но не все российские фарфоровые предприятия выросли из старинных мануфактур. Ленинградский завод фарфоровых изделий, основанный в 1954 г., просуществовал совсем недолго. Поэтому статуэтки ЛЗФИ, обладающие исключительной стилистикой, имеют сегодня высокую ценность. На предприятии творили прекрасные скульптуры – А. Киселев, Л. Сморгон, В. Сычев, В. Детярёв.

В отличие от ЛФЗ на Ленинградском опытном заводе царила более демократичная и непринужденная атмосфера, позволяющая скульпторам-фарфористам раскрыть свой творческий потенциал, воплотить новаторские замыслы и фантазию.

Внимания заслуживают сказочные образы, наполненные неповторимым настроением, а также фигурки известных общественных деятелей, артистов цирка, танцовщиц и балерин. Фарфоровые статуэтки ЛЗФИ, которые вложили весомый вклад в развитие русского фарфорового искусства, праву можно назвать летописью советской эпохи.

Ставка на фарфор | The Art Newspaper Russia — новости искусства

25 марта в Лондоне состоятся тематические торги аукционного дома MacDougall’s, посвященные русскому фарфору.

Всего 158 лотов, коллекция (имя владельца не раскрывается) фарфоровых фигурок частных русских заводов XIX века. Сообщается, что собрание формировалось на протяжении 15 лет и включает такие знаменитые серии статуэток, как «Волшебный фонарь», «Народы России», а также изделия Гарднера, Попова, Терехова и Киселева и других малых заводов.

Мода на изделия из фарфора пришла в Россию из Европы во второй половине XVIII века, когда следом за Императорским фарфоровым заводом стали появляться и частные мануфактуры. Начинали, как обычно, с копирования западных образцов, прежде всего мейсенского фарфора, но со временем появились и свои сюжеты, и иная, русская стилистика. В XIX веке такая продукция была обязательной частью всех промышленных выставок и необходимой деталью почти любого интерьера.

В XIX веке такая продукция была обязательной частью всех промышленных выставок и необходимой деталью почти любого интерьера.

Фарфоровые статуэтки, причем именно частных русских заводов позапрошлого века, — традиционнейшая для русского коллекционирования тема. Фигурки, например, завода Гарднера собирали и многие современные российские коллекционеры — от Мстислава Ростроповича с Галиной Вишневской до банкира Александра Смоленского. Их продолжают собирать и сейчас: любому коллекционеру живописи трудно устоять перед обаянием фигурок, мотивы которых могли быть почерпнуты из жанровой живописи своего времени. О том же говорят и высокие цены, до £30–40 тыс., которых достигали самые редкие из подобных скульптурок на лондонских торгах Christie’s и Sotheby’s в последние сезоны.

Каталог предстоящего аукциона MacDougall’s привлекает разнообразием выставленного на продажу собрания и демократичными эстимейтами, все лоты оценены в диапазоне от £800 до £20 тыс. , причем недорогих работ заметно больше. Так, выполненные на манер Мейсена галантные сцены с дамами и кавалерами, датированные первой половиной XIX века, выставлены с эстимейтами от £1–1,5 тыс. до £6–8 тыс. Забавные гарднеровские лоточники, дворники и половые 1820–1830-х годов обойдутся на аукционе, если не будет сильной конкуренции, в среднем в £2–5 тыс. Такие уличные сюжеты приходят в фарфоровое производство после Отечественной войны 1812 года, когда на фоне патриотических настроений наблюдается всплеск интереса к быту простого народа, уличным сценкам и изображениям крестьян за работой. Завод Гарднера первым в 1818 году начинает выпуск фигурок по мотивам гравюр Капитона Зеленцова для популярного ежемесячного журнала «Волшебный фонарь». Эта серия имела большой успех, и позже тему подхватили другие мануфактуры — в каталоге аукциона есть подобные фигурки середины — второй половины XIX века заводов Попова (лот 82, статуэтка из бисквита «Сидящая крестьянка с ребенком», 1870-е, эстимейт £1,2–1,5 тыс.

, причем недорогих работ заметно больше. Так, выполненные на манер Мейсена галантные сцены с дамами и кавалерами, датированные первой половиной XIX века, выставлены с эстимейтами от £1–1,5 тыс. до £6–8 тыс. Забавные гарднеровские лоточники, дворники и половые 1820–1830-х годов обойдутся на аукционе, если не будет сильной конкуренции, в среднем в £2–5 тыс. Такие уличные сюжеты приходят в фарфоровое производство после Отечественной войны 1812 года, когда на фоне патриотических настроений наблюдается всплеск интереса к быту простого народа, уличным сценкам и изображениям крестьян за работой. Завод Гарднера первым в 1818 году начинает выпуск фигурок по мотивам гравюр Капитона Зеленцова для популярного ежемесячного журнала «Волшебный фонарь». Эта серия имела большой успех, и позже тему подхватили другие мануфактуры — в каталоге аукциона есть подобные фигурки середины — второй половины XIX века заводов Попова (лот 82, статуэтка из бисквита «Сидящая крестьянка с ребенком», 1870-е, эстимейт £1,2–1,5 тыс. ), Иконникова (лот 85, «Крестьянин за работой», эстимейт £2–3 тыс.), братьев Корниловых (лот 89, «Два крестьянина», 1860–1880-е, эстимейт £3–5 тыс.) и даже Императорского фарфорового завода (лот 71, «Продавец обуви», эпоха Николая I, эстимейт £4–6 тыс.).

), Иконникова (лот 85, «Крестьянин за работой», эстимейт £2–3 тыс.), братьев Корниловых (лот 89, «Два крестьянина», 1860–1880-е, эстимейт £3–5 тыс.) и даже Императорского фарфорового завода (лот 71, «Продавец обуви», эпоха Николая I, эстимейт £4–6 тыс.).

В каталоге также представлена другая, не менее известная серия — «Народы России». Источником для нее послужили цветные литографии из одноименного этнографического очерка, опубликованного в 1862 году французским путешественником и этнографом Ф.-Х.Паули. Фигурки выпускались на протяжении всего XIX века многими частными заводами, в том числе мануфактурами Попова и Кузнецова. Тут и донской казак (лот 127, завод Попова, эстимейт £1,2–1,6 тыс.), и охотник, одетый в звериные шкуры (лот 105, мануфактура Гарднера, эстимейт £2,5–3,5 тыс.), и горец в национальной одежде (лот 135, частная мануфактура, эстимейт £1–1,5 тыс.).

Дороже всего оценен диковинный письменный прибор из фарфора в форме избушки, из двери которой выглядывает крестьянка. Этот «кунштюк» мануфактуры Попова выставлен на торги с оценкой £20–30 тыс. (лот 74, на фото).

Этот «кунштюк» мануфактуры Попова выставлен на торги с оценкой £20–30 тыс. (лот 74, на фото).

Листая каталог, можно встретить самые разные изделия и сюжеты. Вот, например, фарфоровая фигурка императора Николая I (лот 146, мануфактура Сипягина, эстимейт £2–3 тыс.), а на соседних страницах — «Обезьяна на лошади» (лот 143, завод Миклашевского, оценка £8–12 тыс.) или фигурка Леонардо да Винчи (лот 140, завод Попова, оценка £6–8 тыс.). А также литературные герои, модники и модницы, пастушки, одалиски и полуодетые барышни. Все, что душе угодно.

Фарфоровая скульптура завода Гарднера из Краснодарского художественного музея им. Ф. А. Коваленко Текст научной статьи по специальности «История и археология»

Ю.В. Костюков

научный сотрудник Краснодарский краевой художественный музей им. Ф.А. Коваленко

Коваленко

ФАРФОРОВАЯ СКУЛЬПТУРА ЗАВОДА ГАРДНЕРА ИЗ КРАСНОДАРСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИМ. Ф.А. КОВАЛЕНКО

Аннотация. В статье приводятся результаты изучения фарфоровой скульптуры завода Гарднера из фондов Краснодарского художественного музея им. Ф.А. Коваленко.

Ключевые слова: фарфоровая скульптура, завод Гарднера, марка фарфора.

Yu.V. Kostyukov, Kovalenko Art Muséum, Krasnodar

PORCELAIN STATUETTES OF THE GARDNER MANUFACTURE FROM THE KOVALENKO ART

MUSEUM

Abstract. The article presents the results of studying porcelain statuettes of the Gardner manufacture from the collection of the Kovalenko art museum.

Keywords: porcelain statuette, Gardner manufacture, mark porcelain.

В собрании Краснодарского краевого художественного музея им. Ф.А. Коваленко (ККХМ) коллекция фарфоровой скульптуры завода Гарднера насчитывает около 10 фигур и относится к концу XVIII — последней трети XIX веков. Сложилась она в 30-е годы XX века за счет поступлений из Государственного музея фарфора и через закупочную комиссию. Результаты атрибуции скульптуры завода Гарднера нашли отражение в соответствующем разделе Генерального каталога, т. II [2].

Фарфоровый завод в селе Вербилки Дмитровского уезда Московской губернии был основан Францем Яковлевичем Гарднером в 1766 году [4, с. 383]. В организации предприятия принимали участие старший сын Гарднера, Франц Францевич, керамисты Гаттенбергер, Мейс-нер и др. Первыми мастерами на заводе были иностранцы, выписанные из Саксонии. Благодаря этому Гарднер довольно быстро наладил производство изделий из фарфора.

В одном из первых отчётов, посланных в Мануфактур-коллегию, в перечне вырабатываемых изделий были указаны фарфоровые фигуры [3, с. 6]. Производство скульптуры на предприятии началось с копирования майсенских образцов периода директорства К. Марколини. Это были различные фигуры на пасторальные темы. В собрании ККХМ данная серия представлена несколькими образцами, например скульптурой «Мальчик-садовник» (Пр-385) (рис. 1). Особенностью изделия является его марка, относящаяся к 70-90-м годам XVIII века. Она представляет букву G, написанную от руки под глазурью кобальтом и состоящую из одной дужки, похожей на крючок [4, с. 56].

6]. Производство скульптуры на предприятии началось с копирования майсенских образцов периода директорства К. Марколини. Это были различные фигуры на пасторальные темы. В собрании ККХМ данная серия представлена несколькими образцами, например скульптурой «Мальчик-садовник» (Пр-385) (рис. 1). Особенностью изделия является его марка, относящаяся к 70-90-м годам XVIII века. Она представляет букву G, написанную от руки под глазурью кобальтом и состоящую из одной дужки, похожей на крючок [4, с. 56].

Рисунок 1 — Мальчик-садовник. Завод Гарднера. 70-90-е гг. XVIII века

После смерти Франца Яковлевича завод перешел к его сыну, Францу Францевичу, а затем — к жене Ф.Ф. Гарднера, Сарре Александровне [4, с. 383, 417]. В начале XIX века завод переходит к ее сыновьям, Александру Францевичу и Петру Францевичу, сумевшим возродить производство, к этому времени находившееся в упадке [4, с. 417]. Об этих успехах свидетельствует тот факт, что на 1-ой общественной выставке российских изделий в Санкт-Петербурге в 1829 году изделия завода Гарднера были отмечены особо [5, с. 11].

11].

Фарфоровая скульптура первой трети XIX века считается лучшей за всю историю завода Гарднера. Создавалась она в основном по образцам тиражной графики известных изданий, например, по гравюрам А.Г. Венецианова из журнала «Волшебный фонарь» [5, с. 7]. Согласно графическому оригиналу в фигурах сохранялись многословные детали. Декоративную выразительность фарфоровых скульптур определяла их роспись. Часто использовались синяя и зелёная краски. Ими расписывалась одежда без попытки передать «натуральность» ткани. Пропорции фигур подчинены эстетике высокого классицизма. Они более вытянуты и стройны, чем их графические прототипы. В коллекции ККХМ есть скульптура из этой серии — «Кучер» (Пр-369) (рис. 2) с характерным тисненым штампом «ГАРДНЕРЪ» на оборотной стороне постамента. По этой марке изделие датируется 30-ми годами XIX века [3, с. 65].

Рисунок 2 — Кучер. Завод Гарднера. 1830-е гг.

В 20-40-х годах XIX века завод Гарднера часто тиражировал фигуры, изготовленные по моделям скульптора С.С. Пименова.

Облачённую в уподобленный античному хитону сарафан, «Крестьянку» (Пр-368) (рис. 3) повторяли в разных размерах и цветовых вариантах. Возвышенный образ русской крестьянки С.С. Пименова стал для гарднеровских мастеров эталоном при создании фигур крестьянских девушек. По тисненому штампу «ГАРДНЕРЪ» на основании фарфоровой скульптуры; она датируется 30-40-ми годами XIX века [3, с. 65].

Рисунок 3 — Крестьянка. Завод Гарднера. 30-40-е гг. XIX века

От Александра Францевича и Петра Францевича в конце 1840-х годов завод переходит к Владимиру Петровичу и Александру Петровичу [4, с. 417]. Им пришлось искать новые пути в развитии предприятия, а из многочисленных правнуков Ф. Я. Гарднера только трое попытались продолжить семейную традицию. Поэтому середина XIX века была связана с застоем и даже упадком производства, несмотря на попытку объединить усилия семьи в «Компании гарднеровского фарфоро-фаянсового завода» [1].

Я. Гарднера только трое попытались продолжить семейную традицию. Поэтому середина XIX века была связана с застоем и даже упадком производства, несмотря на попытку объединить усилия семьи в «Компании гарднеровского фарфоро-фаянсового завода» [1].

В 1860-е годы, после крестьянской реформы в России, начался бурный промышленный подъем. При Павле Петровиче Гарднере предприятие поступательно развивалось, его владелец активно инвестировал средства в приобретение новой техники. После упадка завода А.Г. Попова в 1860-х годах многие его мастера (мастера поповского завода были в значительной части бывшими иконописцами из Сергиево-Посадских слобод) перешли на завод Гарднера, что положительно сказалось на качестве красок и росписей изделий. И, несмотря на острые противоречия между новым владельцем и рабочим коллективом, возникшие в первые пореформенные годы, именно на этот период приходится начало нового расцвета завода в Вербилках.

С 60-х годов XIX века скульптура завода преимущественно выполнялась из бисквита, декорированного матовыми красками. В отдельных местах накладывали тонкий слой специальных красок, что придавало блеск и оживляло однородную фактуру материала. Скульптуру специально не покрывали глазурью, чтобы придать «натуралистичность» образам. Фигуры утрачивали декоративный эффект глазурованного фарфора и выглядели проще.

В отдельных местах накладывали тонкий слой специальных красок, что придавало блеск и оживляло однородную фактуру материала. Скульптуру специально не покрывали глазурью, чтобы придать «натуралистичность» образам. Фигуры утрачивали декоративный эффект глазурованного фарфора и выглядели проще.

Серия жанрово-бытовых фигур из бисквита представляла различные темы из жизни крестьян. Скульптура, изображающая танцующую крестьянку (Пр-489) (рис. 4), есть и в фондах ККХМ. По своим художественным принципам она близка к искусству русских художников-передвижников, поэтому и называется «передвижнической» [4, с. 418].

Скульптура «Танцующая крестьянка» (Пр-489) маркирована характерным для 70-х годов Х!Х века надглазурным изображением государственного герба с надписью «Фабрика Гарднера в Москве», выполненным красной краской [3, с. 74].

В конце 70-х годов XIX века царское правительство резко снизило ввозной таможенный тариф, и многие частные фарфоровые производства, в том числе завод Гарднера, стали испытывать серьезные затруднения со сбытом продукции.

В 80-е годы XIX века владелицей завода становится жена третьего брата, Павла Петровича, — Елизавета Николаевна [4, с. 417]. В этот период на заводе выпускаются этнографические и анималистические серии скульптур, но предприятие работает уже по инерции: керамическая техника в Вербилках находится в застое.

С целью стимулирования производства завод Гарднера в 1882 году был удостоен права изображать на своих изделиях государственный герб. Но это не изменяет ситуации на предприятии. К концу 80-х годов XIX века производство на заводе Гарднера оказалось нерентабельным [5, с. 14].

т

Рисунок 4 — Танцующая крестьянка. Завод Гарднера. 1870-е гг.

Лишь небольшое количество фарфоровой скульптуры было изготовлено в этот период.

В 1891 году владелица завода Е. Н. Гарднер продает его М.С. Кузнецову. Непосредственной причиной этого являлось неудовлетворительное финансовое состояние предприятия [4, с. 417]. Завод Гарднера перешёл к Кузнецовым со всем своим оборудованием, формами, образцами декоративных росписей изделий, а также с основной массой мастеров, рабочих и художников.

Н. Гарднер продает его М.С. Кузнецову. Непосредственной причиной этого являлось неудовлетворительное финансовое состояние предприятия [4, с. 417]. Завод Гарднера перешёл к Кузнецовым со всем своим оборудованием, формами, образцами декоративных росписей изделий, а также с основной массой мастеров, рабочих и художников.

В заключении отметим, что коллекция фарфоровой скульптуры завода Гарднера из фондов ККХМ позволяет в общих чертах проследить характер деятельности и производственные возможности предприятия с конца ХУШ-го и до последней трети XIX веков.

Список литературы:

1. Вербилки. История фарфорового завода Ф.Я. Гарднера. — М.: Авангард, 2005.

2. Искусство России XVI-XIX веков: каталог / Краснодар. краевой художеств. музей им. Ф.А. Коваленко. — Краснодар: Тип. № 1, 2008. — 358 с. : ил.

: ил.

3. Марки российского фарфора и фаянса. 1750-1960. — М.: Изд-во Ирины Касаткиной, 2003. — 430 с.: ил.

4. Салтыков А.Б. Русская керамика XVIII — начала ХХ веков // Избранные труды. М.: Совет. художник, 1962. — 728 с.: ил.

5. Фарфор в России XVIII-XIX веков. Завод Гарднера: [альбом]. — СПб.: Palace Editions, 2003. — 280 с.: ил. — (Альманах; вып. 34).

Фарфоровые слоны в посудной лавке – Деньги – Коммерсантъ

Журнал «Коммерсантъ Деньги» №29 от , стр. 7

Фарфоровые слоны в посудной лавке

Фарфор — материал дорогой и престижный. За год через московский антикварный рынок проходит около 50-ти фарфоровых изделий, достойных эрмитажной витрины. Вещей уровня хорошего частного собрания — около 200. Вещей, с которых можно начать собрание, — не менее 500. А тех, что не жалко использовать в быту, — тысячи. О том, кто и почем покупает фарфор в России наш корреспондент Юлия Романовская беседует с экспертом, кандидатом искусствоведения, научным сотрудником НИИ искусствознания Наталией Сиповской.

Вещей уровня хорошего частного собрания — около 200. Вещей, с которых можно начать собрание, — не менее 500. А тех, что не жалко использовать в быту, — тысячи. О том, кто и почем покупает фарфор в России наш корреспондент Юлия Романовская беседует с экспертом, кандидатом искусствоведения, научным сотрудником НИИ искусствознания Наталией Сиповской.

Юлия Романовская: Приятно попить чайку из настоящей старенькой фарфоровой чашечки…

Наталия Сиповская: Я не помню ни одного случая, чтобы коллекционер фарфора, принимая дорогого гостя, не вынул бы специальную заветную чашечку и забыл бы показать при этом, из чего именно тот пьет.

Ю.Р.: Обратите, мол, внимание на марочку?

Н.С.: Да. И на блюдечко. Хотя тот, кто по-настоящему любит фарфор, испытывает два противоречивых желания: поставить его на полку и никому, никогда, ни при каких обстоятельствах в руки не давать. А с другой стороны — как-то поделиться им, как-то использовать — хоть на стенку повесить, хоть откушать с него.

Ю.Р.: Сейчас под словом фарфор как-то чаще подразумевают посуду…

Н.С.: Фарфор никогда просто посудой не был. Появился-то фарфор в Китае. А в китайской культуре между бытовыми вещами и теми, что проходят по ведомству свободных художеств, кардинальной разницы (такой как в Европе) — не было.

Как материал, фарфор тоже никогда в низком статусе не был. В момент своего появления в VII веке он был предназначен для имитации нефрита (нефритовых посуд), который считался магическим камнем. По сравнению с нефритом, очень дорогим и трудным в обработке, фарфор считался тогда хоть и более простым, но все равно вполне себе рафинированным материалом.

Ю.Р.: Фарфору в Европе приписывали свойство обнаруживать яд в поданной пище. На чем основано это поверие?

Н.С.: На том простом убеждении, что любая диковина должна обладать диковинными свойствами.

Говорят, что первые фарфоровые вещи привез в Европу из Китая Марко Поло. Тогда фарфор был раритетом. Все равно, что рог единорога.

Тогда фарфор был раритетом. Все равно, что рог единорога.

Курфюрст саксонский и король польский Август II Сильный (1670-1733) — один из самых расточительных монархов своего времени — выменял у прусского короля Фридриха I (1657-1713) гарнитур китайских фарфоровых ваз (из пяти предметов) на роту рослых солдат, которыми славилась Саксония.

Н.С.: И превращение фарфора в расхожую посуду совершалось медленно. Ведь в традиционных культурах сосуд всегда был наделен неким магическим смыслом. Если это чаша — за ней непременно мерещилась чаша Грааля. Если блюдо — дискос с головой Иоанна Предтечи…

Вообще же столовая посуда, как таковая, появилась не так уж давно — в XVI веке. С тарелок тогда ели только при дворах герцогов и пап. Еще и во времена мушкетеров они были далеко не у всех. Для больших сервировок полагался деревянный кружок. На него клали лепешку, которая впитывала жир. С нее, собственно, и ели. Или же — все вместе из одного большого блюда.

В начале XVIII века о магических свойствах фарфора всерьез уже никто не говорил. В Европе было предостаточно восточного фарфора. К тому же, двухвековые мытарства европейских алхимиков наконец увенчались успехом — в 1708 году в Майсене в Саксонии И.-И. Бетгеру удалось изготовить первый европейский белый фарфор.

Однако престижным и дорогим материалом фарфор оставался по-прежнему.

Так, например, знаменитый персонаж XVIII века — градоначальник Дмитрова купец Толченов, чрезвычайно озабоченный вопросами представительства, один из немногих людей, из такого среднего, что-ли, класса, — заказал себе в Вербилках, на фарфоровом заводе Гарднера, в дополнение к каменному дому и оранжерее для «ранних огурцей», специальный сервиз. Простенькая фарфоровая чашка, между прочим, стоила тогда столько же, сколько корова — три рубля.

Сами фарфоровые предприятия тоже заводились исключительно ради престижа. Не случайно и в Китае, и в Европе производство фарфора, в первую очередь, было императорским делом. Само название фарфор с фарси переводится как — «императорский».

Само название фарфор с фарси переводится как — «императорский».

Ю.Р.: А кто сегодня коллекционирует антикварный фарфор у нас?

Н.С.: Во-первых, несколько старых и весьма почтенных собирателей. Например, Валентина Голод или Галина Ивановна Фалина. Хорошая подборка фарфора была и у недавно умершего Соломона Абрамовича Шустера. Мне известны еще три вполне серьезных собрания, однако я не уверена, что их владельцы будут счастливы прочесть свои имена в прессе.

Во-вторых, новые покупатели. Они подразделяются на две неравные группы — тех, кто покупает так, кое-что «в интерьер» (большинство), и тех, кто стремится стать настоящими коллекционерами (таких единицы).

Ю.Р.: Кто что собирает?

Н.С.: Коллекционеры покупают редкие вещи. Остальные — нарядные. Правда, иногда эти свойства совпадают.

Главный предмет коллекционирования у нас это, конечно, русский фарфор.

Восточный фарфор редко кто собирает. В Москве я знаю только три приличных собрания.

В Москве я знаю только три приличных собрания.

Западноевропейский всерьез собирают мало — серьезного предложения на нашем рынке почти нет.

Самая непросвещенная и самая многочисленная часть собирателей охотно и в большом количестве покупает поздний майсенский фарфор, который считает антикварным. Это, действительно, хороший декоративный фарфор. Однако, я не склонна считать его коллекционным. В первую очередь, потому что его много.

Ю.Р.: А по каким критериям определяют коллекционную ценность фарфора — возраст вещи, редкость, художественные достоинства?

Н.С.: Важны все критерии в совокупности.

Главный — художественная ценность вещи. Естественно, в массе своей ранние вещи (то есть выполненные до середины XIX века) в этом смысле более состоятельны.

Хотя справедливости ради следует сказать, что среди ранних вещей (особенно европейских и русских) есть совершеннейшие уроды. Однако их ценят за редкость, за обаяние.

Однако их ценят за редкость, за обаяние.

Редкость и возраст взаимосвязаны. Чем старше вещь и чем меньше подобных ей на антикварном рынке, тем она ценнее. С другой стороны, какой-нибудь уникальный экземпляр, выполненный в конце прошлого века по эскизу Уильяма Морриса (одного из теоретиков и зачинателей стиля модерн) не менее ценен, чем, к примеру, предмет французской мануфактуры Сен-Клу начала XVIII века.

И наконец, — и это для фарфора крайне важно — коллекционная ценность предмета во многом зависит от его сохранности.

Ю.Р.: А качество фарфоровой массы как-то влияет на ценность вещи?

Н.С.Фарфор — смесь каолина (особой огнеупорной мелкозернистой глины), полевого шпата и кварца. Из фарфоровой массы формуют разного рода изделия — оттачивают на гончарном круге или отливают в формах. Предметы просушивают или подвергают легкому обжигу. Покрывают глазурью. Иногда предварительно расписывают (классическая краска для подглазурной росписи — синий кобальт). Затем обжигают в горне. При температуре около 1400 градусов каолин, шпат и кварц спекаются в одну плотную слегка просвечивающуюся массу. Готовое изделие зачастую расписывают еще раз (надглазурная роспись). После чего подвергают второму легкому (муфельному) обжигу.

Затем обжигают в горне. При температуре около 1400 градусов каолин, шпат и кварц спекаются в одну плотную слегка просвечивающуюся массу. Готовое изделие зачастую расписывают еще раз (надглазурная роспись). После чего подвергают второму легкому (муфельному) обжигу.

Н.С.: Уровень технологий учитывают, когда фарфор покупают за красоту. В меньшей степени это относится к старым вещам. Чем старше вещи, тем, как правило, больше технологических погрешностей и качество фарфора ниже. Их покупают за редкость.

Ю.Р.: Какой фарфор считается лучшим? Тонкий?

Н.С.: Представление о том, что хороший фарфор непременно должен быть тонким — предубеждение. Часто вещи специально делали толстостенными. Китайский, к примеру, может быть очень даже толстеньким.

Когда хороший фарфор сравнивают с яичной скорлупой, имеют в виду вовсе не его хрупкость. А свойство, пропуская воздух, не пропускать воду.

Ю. Р.: Как известно, фарфоровая масса разных периодов и разных керамических фабрик отличается по химическому составу…

Р.: Как известно, фарфоровая масса разных периодов и разных керамических фабрик отличается по химическому составу…

Н.С.: Именно поэтому вещи часто атрибутируют, как говорят, «по массе». Она, действительно, отлична и по фактуре, и по «текстуре», и по цвету, и по весу.

Ю.Р.: Форма изделий зависит как-то от состава фарфоровой массы?

Н.С.: В большей степени она зависит от времени, моды, воли мастера и требований заказчика.

И.-И. Кендлер — ведущий модельмейстер Майсенской мануфактуры времен ее расцвета (середина XVIII века), человек, которому мы обязаны европейским фарфором как искусством, — говорил: «Из фарфора можно сделать все».

К примеру, в Дрездене в начале производства из фарфора даже сделали… гроб. Правда из-за козней дрезденского гробовщика, который расценил эту акцию как покушение на его монополию, этот гроб был разбит.

Ю.Р.: А что еще делали из фарфора в те времена?

Н. С.: Кроме посуды, разнообразных ваз и кукол — пуговицы, эполеты, ордена, табакерки и многое другое.

С.: Кроме посуды, разнообразных ваз и кукол — пуговицы, эполеты, ордена, табакерки и многое другое.

Ю.Р.: Тогда же, кажется, была предпринята попытка сделать парковую скульптуру…

Н.С.: Да-да. Фарфоровые слоны, носороги, львы, птицы в широком ассортименте.

Ю.Р.: А сейчас кто-нибудь пытается повторить эксперимент?

Н.С.: Нет. Фантазии не хватает. Вот в XVIII веке из фарфора делали даже эфесы для шпаг. Век галантный. Да и фарфор — материал модный.

Когда владельца такой шпаги вызывали на дуэль, он должен был извиниться и сходить за другим оружием. Поэтому шпаги эти называли «экскьюзками» (от фр. excuser — извинять).

Ю.Р.: Какие предметы в почете у сегодняшних коллекционеров?

Н.С.: Старые коллекционеры собирают, в основном, чашки, тарелки. Если повезет — редкие вазы и коллекционные сервизы. Начинающие коллекционеры всему прочему предпочитают статуэтки — «куклы» (хотя от хорошей пластики и серьезный коллекционер не откажется, просто на нашем рынке она встречается крайне редко).

Есть среди новых коллекционеров один достаточно известный персонаж, вызывающий уважение, зависть и иронию одновременно. Он владеет огромной — под три тысячи образцов — коллекцией русской фарфоровой пластики XVIII-XX веков. Подлинного интереса достойна едва ли десятая часть его собрания. Но, очевидно, именно таким диковинным образом в нашей стране начнется серьезное коллекционирование фарфора.

Между прочим, Алексей Викулович Морозов, крупнейший коллекционер фарфора рубежа веков, — тоже собирал статуэтки частных заводов.

Есть люди, которые собирают какие-нибудь отдельные предметы сервировки стола, к примеру, сливочники, как известный драматург Радзинский. На мой взгляд, это не коллекционирование фарфора, а скорее — собирание сувениров. Правда, коллекции Радзинского я не видела и могу быть несправедливой.

Ю.Р.: Реально ли купить сегодня в Москве полный старинный сервиз на дюжину персон, предметов из. ..-дцати с соусниками, селедочницами, блюдами и всем полагающимся, к примеру, какого-нибудь из частных русских заводов?

..-дцати с соусниками, селедочницами, блюдами и всем полагающимся, к примеру, какого-нибудь из частных русских заводов?

Частные российские фарфоровые предприятия XIX века, произведения которых встречаются на российском антикварном рынке наиболее часто.

1. Завод Гарднера. с.Вербилки Московской губернии. 1766-1892.

2. Завод братьев Корниловых. Петербург. 1835-1917, с 1893 — «Товарищество братьев Корниловых».

3. Завод М.С.Кузнецова. с.Дулево Владимирской губернии. 1832-1854 — Т.Я.Кузнецова, 1854-1864 — С.Т.Кузнецова, 1864-1889 — М.С.Кузнецова.

4. Заводы «Товарищества М.С.Кузнецова». с.Вербилки Московской губернии, с.Дулево Владимирской губернии. 1889-1917.

5. Завод Попова. с.Горбуново Московской губернии. 1811-1875.

Н.С.: Реально. Но вряд ли старше конца XIX века. Покупая такой сервиз, надо отдавать себе отчет в том, что вряд ли это фарфор коллекционный. Скорее всего, это будет какой-нибудь «Кузнецов».

Скорее всего, это будет какой-нибудь «Кузнецов».

Ю.Р.: И этот фарфор самый дешевый.

Н.С.: Если вам необходимо одно слово, — да. Ведь Кузнецов поставил производство фарфора на промышленную основу. Однако он и для императорского двора делал вещи, а также доделки к сервизам императорского завода. В основном, к сервизу ВККН — Великого князя Константина Николаевича. Они дороже.

Да и среди «расхожего» кузнецовского фарфора есть вещи весьма достойного художественного класса. Вроде того столового сервиза, что лет десять назад музей Кусково приобрел у Клавдии Шульженко.

Ю.Р.: А какой фарфор самый дорогой?

Н.С.: Императорский. Во-первых, потому, что императорский фарфор из русского самый ранний. Завод был открыт в 1744 году.

Во-вторых, это фарфор высочайшего художественного достоинства. Особенно первая половина XIX века. Вообще закачаешься. Да и вторая половина не хуже.

Я уж не говорю о популярности этого фарфора среди коллекционеров. Особенно тарелок так называемой военной серии. Ну и, естественно, ваз.

На аукционе фирмы Sotheby’s от 17.07.1996 тарелка «военной серии» Императорского фарфорового завода (диаметр 24,1 см), датированная 1829 годом, была продана за 24 тысячи 150 фунтов (около 37 тысяч долларов).

В то же время не менее ценная и очень редкая на антикварном рынке скульптурная группа «Август III с супругой» (высота 21 см), выполненная в Майсене по модели И.-И. Кендлера почти на сто лет раньше, — в 1744 году — оценивается экспертами аукционного дома Christie’s — в 20-22 тысячи фунтов (31-34 тысячи долларов).

Н.С.: Правда, можно купить раннюю вещь Императорского фарфорового завода и за небольшие деньги. Какую-нибудь ординарную тарелку. Такие тарелки делались на заводе по заказу (ордеру) придворных контор для комплектования императорских дворцов посудой. Было этих тарелок, как говорится, «что грязи». В течение месяца их изготавливали 800 штук. За год — около 10 тысяч. Правда, и били их нещадно. Так что сегодня этих тарелок мало, а стоят они все еще довольно дешево.

Было этих тарелок, как говорится, «что грязи». В течение месяца их изготавливали 800 штук. За год — около 10 тысяч. Правда, и били их нещадно. Так что сегодня этих тарелок мало, а стоят они все еще довольно дешево.

У меня, кстати, такая тарелочка екатерининского фарфора имеется. Белая, с розаном. Год назад она обошлась мне в 50 долларов. А сейчас подобные продают и за 300. Это почтенная, старенькая вещица. Она будет дорожать и дальше.

Ю.Р.: Покупка какого фарфора у нас наиболее выгодна?

Н.С.: Тем, кто хочет за не слишком большие деньги купить вполне достойные вещи, следует обратить внимание на старый Майсен. Из западноевропейского фарфора на местном антикварном рынке его больше всего. Особенно много так называемого фарфора Марколини (в основном, сервизов) — вещей конца XVIII-начала XIX века — времени, когда майсенскую мануфактуру возглавлял граф Марколини.

Иногда (довольно редко) попадаются работы скульптора Кендлера. Есть майсенские фигурки XIX века.

Есть майсенские фигурки XIX века.

Стоит старый Майсен здесь значительно дешевле, чем на Западе. К тому же, пользуется огромной популярностью и может вырасти в цене едва ли не на следующий день после покупки.

7 августа 1994, аукцион реставрационно-коммерческого центра Антиквар (Санкт-Петербург): майсенская декоративная тарелка с прорезным ажурным бортом и росписью гирляндами цветов, датированная 60-70-ми гг. XVIII века (фарфор, роспись, диаметр 23 см) продана за 270 долларов.

3-5 июня 1996, аукцион Christie’s (Лондон): менее интересная сервизная тарелка того же времени (фарфор, роспись, диаметр 23,5 см) выставлена за 750-900 долларов.

Н.С.: Интерьерные вещи — поздние (XIX века) севрские, майсенские, берлинские и другие вазы лучше покупать на Западе. Там они дешевле. Пару достойных берлинских ваз 1840-х годов сантиметров семьдесят высотой мне доводилось увидеть там за четыре тысячи долларов. У нас за них решились бы попросить и сорок. А уж за восемь — наверняка бы продали.

У нас за них решились бы попросить и сорок. А уж за восемь — наверняка бы продали.

С точки зрения инвестиций наиболее удачное приобретение на нашей территории — русский фарфор. Особенно императорский коллекционного уровня.

В первую очередь, чрезвычайно редкие на местном антикварном рынке дворцовые вазы фюзо (веретенообразной формы) XIX века, настольные пласты с копиями картин известных художников, тарелки «военных серий», тарелки из сервизов с конца 70-х XVIII до середины XIX века — Арабескового, Кабинетского, Юсуповского, Бабьегонского, Михайловского, Министерского, Палевого, Бирюзового, Банкетного и других.

Удачное приобретение — тарелки из Орденских сервизов (Андрея Первозванного, Георгия Победоносца, Александра Невского, св. Владимира) завода Гарднера конец XVIII века. А также фигурки императорского и гарднеровского заводов.

Правда, коллекционного русского фарфора больше всего… на Западе. Там люди, в отличие от наших коллекционеров, очень давно и правильно собирали русский фарфор. Если у нас на десять вещей серьезного коллекционерского внимания заслуживает одна, то у них на десять — девять.

Если у нас на десять вещей серьезного коллекционерского внимания заслуживает одна, то у них на десять — девять.

Из известных западных собраний русского фарфора — коллекция главы клана Ferrari. Собрание Мстислава Ростроповича, которое стоит отнести к западным, поскольку формировалось оно преимущественно во Франции.

Одно из самых эстетских — собрание Мориса Барюша (совладельца галереи Popov в Париже). Он собирает только русский XVIII век. Покойный совладелец его отца — мэтр Попов в свое время обладал еще более значительной коллекцией, но после его смерти она была частью распродана, а частью попала в Национальный музей керамики в Севре.

Ю.Р.: На последнем русском Sotheby’s тарелки «военной серии» покупались за очень солидные суммы, начиная с 14 тысяч долларов. В Москве аналогичную тарелку можно купить в четыре раза дешевле. Как это объяснить?

Н.С.: Для того, чтобы существовала высокая шкала цен на шедевры, должен быть хороший рынок фарфора среднего уровня. Должен быть широкий спектр предложения и спроса. У нас между рядовыми вещами и коллекционными вилки цен не существует. На этом как раз можно играть. Пока рынок не сформирован, есть возможность покупать хорошие вещи и даже шедевры недорого. Это относится не только к русскому, но и к западноевропейскому и к китайскому фарфору.

Должен быть широкий спектр предложения и спроса. У нас между рядовыми вещами и коллекционными вилки цен не существует. На этом как раз можно играть. Пока рынок не сформирован, есть возможность покупать хорошие вещи и даже шедевры недорого. Это относится не только к русскому, но и к западноевропейскому и к китайскому фарфору.

В ноябре 1993 года галерея Шон выставила на продажу с оценкой 1 600 долларов террину (миску) розового семейства (эпоха Цин, период правления Чэнь-Луна — 1736-1796).

За месяц до этого совладелец галереи Шон Кленов Владимир Константинович приобрел ее в салоне Антиквариат на Большой Якиманке всего за 250 долларов. Правда без атрибуции.

Между тем на аукционе восточного искусства, организованном Sotheby’s в Монако в 1990 году, аналогичная террина фигурировала с предварительной оценкой 8-12 тысяч долларов.

Ю.Р.: Стало быть, ценность и стоимость совпадают не всегда.

Н. С.: Да. Очень показательная в этом смысле история случилась недавно. В одной московской коллекции есть редкая майсенская ваза — второе или третье повторение одной из тех пяти, что скульптор Кендлер исполнил в 1749 году для французского короля Людовика XV. Датируется она пятидесятыми годами XVIII века.

С.: Да. Очень показательная в этом смысле история случилась недавно. В одной московской коллекции есть редкая майсенская ваза — второе или третье повторение одной из тех пяти, что скульптор Кендлер исполнил в 1749 году для французского короля Людовика XV. Датируется она пятидесятыми годами XVIII века.

Хозяйка хотела вазу продать. И продала бы. Желающие купить эту вазу были. Они готовы были заплатить 10 тысяч долларов. (Что совсем немало). На западных аукционах кендлеровские вещи, например, канделябры того же времени стоят от 8 до 12 тысяч. Но просвещенные знакомые хозяйки подсказали ей, что ваза такая может стоить и 30 тысяч долларов.

И действительно, стоить столько она может. Но на Западе — в дорогом салоне, в долгой продаже. У нас продать ее за эту сумму нельзя.

Когда к нашей хозяйке пришел покупатель с десятью тысячами, она сказала — семнадцать. Покупатель был готов заплатить и эту сумму. Это вдохновило хозяйку поднять цену до 25 тысяч. Покупателей не стало вообще.

Покупателей не стало вообще.

Ю.Р.: Такие, то есть классные коллекционные вещи дорожают в первую очередь?

Н.С.: Именно хорошим вещам предстоит переоцениваться и дорожать. Если не коллекционные, но привлекательные фарфоровые вещи — декоративные вазы и сервизы дорожают в среднем на 5 процентов в год. То коллекционные — в ситуации стабильного рынка, то есть на Западе — на пятнадцать. У нас же за последние два года они подорожали процентов на пятьдесят.

Правда, необходимо учитывать еще степень известности вещи и наличие спроса на нее. Что такое тарелки «военной серии», Орденские сервизы завода Гарднера конца семидесятых-начала восьмидесятых годов XVIII века, или императорские сервизы XIX века — знают многие.

А что такое, допустим, ранний Батенин или ранние братья Корниловы — мало кто знает. Для коллекционера это, конечно, интересно. Однако рассчитывать на то, что эти вещи удастся легко продать, как только приспичит, и что цены на них поднимутся, — не приходится.

Лет шесть назад в магазине на Октябрьской была в продаже ночная ваза — обычный горшок с ручкой, только фарфоровый. Большой, доложу я вам, раритет. И марка изумительной редкости, малоизвестная (Люневиль, кажется). Атрибутировали эту вазу восьмидесятыми годами XVIII-началом XIX века. Досталась она одному питерскому коллекционеру, специализирующемуся на редких французских марках. Он только ради нее в Москву и приехал. Стоила она ему сущие пустяки, потому что никому, в принципе, нужна не была.

Ю.Р.: Как понять, по какой цене выгодно покупать фарфор?

Н.С.: На первый взгляд, ситуация довольно «скользкая». Прейскуранта цен не существует. Однако что, где и почем, в принципе, известно.

Покупать вещи грамотно, в рамках профессиональных цен, как говорится — «за свои», — выгодно. Естественно, не надо ждать прибыли на следующий день.

Ю.Р.: А где лучше покупать фарфор в магазине, с аукциона?

Антикварный фарфор предлагается на аукционах: Альфа-Арт, Гамаюн, Гелос; в галереях: Альфа-Арт, Шон; в магазинах: Акция на Арбате, Антиквар-Метрополь, Антиквариат на Арбате, Антиквариат на Мясницкой, Русская старина на Петровке, Салон Антиквариат на Большой Якиманке.

Н.С.: Некоторые господа предпочитают пополнять свои коллекции фарфора не за счет галерейных или аукционных, а за счет музейных собраний.

За последние пять лет были совершены три крупные музейные кражи фарфора. Пропало несколько уникальных вещей. Севрская ваза в Эрмитаже. Фарфоровые пласты в Кусково. И парные веджвудские рельефные портреты Петра I и Екатерины II — из Останкино.

Совершенно очевидно, что все три кражи сделаны по одному заказу. Это хорошо организованный и очень профессиональный грабеж. Исполнитель берет определенные вещи, и кое-что прихватывает для себя. Иногда, как это случилось в Кусково, то, что не проходит в дырку, оставляет.

Ну а если серьезно — покупать всегда лучше хорошую вещь и желательно при этом не переплачивать. А где — уж не имеет значения. Можно и у бабушки. Только все же неплохо было бы предварительно проконсультироваться у специалиста.

Ю.Р.: На предмет подлинности?

Наталия Сиповская: И подлинности, и точной атрибуции, и рентабельности покупки.

Ю.Р.: Раскошелиться, однако, придется…

Н.С.: Прагматичные американцы давно посчитали, что начинающий коллекционер, который прибегает к услугам профессионала, с учетом его комиссионных, на каждой тысяче долларов выигрывает около двух сотен долларов по сравнению с тем, кто покупает сам.

Ю.Р.: Тот, кто консультируется у специалиста гарантирован от подделок?

Н.С.: В большой степени. Кстати, был такой замечательный случай. Лет девять назад в Кусково на закупку поступило несколько тарелок агитационного (первого советского) фарфора, которые делали на Государственном фарфоровом заводе (бывшем Императорском) в конце десятых — начале двадцатых годов нашего века.

Как потом выяснилось, тарелочки были фальшивые. На вид же они совсем были хороши. Отличилась тогда Эльвира Борисовна Самецкая (в ту пору заместитель директора по научной работе). В порыве творческого вдохновения она подняла одну тарелку на свет и без всяких луп, специального света и прочих приспособлений определила — фальшак.

Под маркой Государственного фарфорового завода виднелся след от стертой надписи Made in Japan (сколько надглазурную марку не счищай, в данном случае кобальтовую, цвет может и сотрется, но след в глазури останется). «Агитфарфор» был сделан на классном японском полуфабрикате (так называемом «белье»).

Отличить настоящую вещь от подделки можно, между прочим, по цене.

Иногда неспециалисты приходят и говорят:

— На Sotheby’s было несколько фальшивых Айвазовских!

— За настоящих их никто и не выдавал.

— Но написано же в каталоге: Айвазовский.

— А ты на цену посмотри — нулей не хватает. Ясно — фальшак.

Так и с агитфарфором. Правда, из-за большого количества подделок мода на него спала. Но если вам его приносят из под полы по 100 долларов за тарелку, — о чем речь?

18 июля 1996, аукцион Christie’s: чашка и блюдце агитационного фарфора с росписью М. Лебедевой 1923 года ушла с торгов по очень умеренной цене — за 1 800 долларов.

Лебедевой 1923 года ушла с торгов по очень умеренной цене — за 1 800 долларов.

14 декабря 1995, аукцион Sotheby’s: декоративная тарелка с росписью А. Щекотихиной-Потоцкой, датированная 1920 годом, не добрала до суммы предварительной оценки (3 100 долларов) и была снята с аукциона на отметке 2 300 долларов.

17 июля 1996, аукцион Sotheby’s: декоративная тарелка с росписью М. Адамовича 1925 года, выставленная с оценкой 12 400-18 600 долларов продана не была.

Н.С.: Однако в хорошие для агитфарфора времена — в конце восьмидесятых-начале девяностых годов — цены на него доходили до 40-50 тысяч долларов за тарелку.

Ю.Р.: Какие еще, кроме как на новом белье, существуют виды подделок?

Н.С.: Делают абсолютно новые вещи, которые выдают за старые.

Наиболее охотно подделывают супрематический фарфор (его делали на ГФЗ по моделям Малевича и его последователей-супрематистов в середине двадцатых годов).

Этот фарфор, как правило, не блещет технологическим совершенством (к 1925 году запасы дореволюционного белья, на котором делали агитационный фарфор, кончились). Масса супрематического фарфора — никакая, серая такая, противная, похожа на фарфор для унитазов. Подделать ее нетрудно. Да и роспись простая — геометрическая.

Уже года четыре по рынку ходят очень хорошего качества новодельные чашки будто бы Императорского завода николаевского времени. Делают их питерские умельцы. Им бы орден дать — «Знак почета». У них и фарфоровая масса хороша. И краски качественные.

Правда, для специалиста отличить фальшак от подлинника труда не составит: качество росписи не соответствует стандарту XVIII века. Видно, что писал человек больше привычный к холсту и кисти, а не к тонкому фарфоровому «пунктиру».

Вообще хороших мастеров фарфоровой росписи сейчас очень мало. На Ленинградском фарфоровом заводе есть люди. Не знаю, почему они не подрабатывают на изготовлении подделок. А если подрабатывают, тогда не лучшие.

А если подрабатывают, тогда не лучшие.

Еще один вид фальшивок — переделки старых вещей.

Если «дополнить» живописной композицией обычную столовую тарелку без росписи, она становится декоративной и стоит, соответственно, несколько дороже.

Также с чашками. Предположим, роспись стерлась или была не слишком выразительна — с вензелем, к примеру. Чашка с вензелем какие деньги стоит? Никакие. А чашка с портретом героя войны 12-го года — деньги. Ну и пишут героя на месте вензеля. Весьма ценный и популярный раритет получается.

Ю.Р.: В прошлом году на антикварном рынке в большом количестве ходили подделки гарднеровских фигурок конца XIX века. Их как-то можно отличить от настоящих?

Н.С.: Эти подделки очень хорошо выполнены технологически. И масса хорошая. И краски правильно подобраны. И марка четкая — Георгий Победоносец на «бублике» (клеймо завода Гарднера конца прошлого века).

Однако расписаны эти вещи не так аккуратно, как было принято, да и по весу они несколько тяжелее настоящих.

Практически гарантированы от подделок покупатели дорогих интерьерных ваз конца прошлого века. К примеру, севрских 70-х годов XIX века, которые повторяют тот же Севр XVIII века — тех самых, которые называют «нуворишскими» и над которыми все смеются. И напрасно.

Эти вазы почти не подделывают. Уровень производства, где возможно сделать метровую вазу, и при этом грамотно выполнить все технологические операции — крытье, роспись, позолоту — представить довольно трудно. Если такую вазу все-таки сделать, стоить она будет дороже, чем старая.

Другое дело, что вазу, выполненную в стиле Севра на каком-нибудь мелком заводике, могут атрибутировать как настоящий Севр и запросить, соответственно, в четыре раза больше. Или же вазу XIX века выдать за XVIII век. От этого никто не гарантирован.

Ю.Р.: Если человек узнал, что владеет совсем не тем, на что рассчитывал, — может ли он вернуть вещь обратно в магазин или на аукцион и получить назад деньги?

Н. С.: Все зависит от порядков конкретного аукционного дома или магазина. У нас, в основном, принимают. Не столько потому, что кто-то сверху того требует или порядочность заела, — опасаются последствий.

С.: Все зависит от порядков конкретного аукционного дома или магазина. У нас, в основном, принимают. Не столько потому, что кто-то сверху того требует или порядочность заела, — опасаются последствий.

Ю.Р.: Боятся, что-ли, что все чашки перебьют?

Н.С.: Да нет. Скандала. Все друг друга знают. Серьезные аукционеры и держатели магазинов предпочитают тихо забрать вещь даже тогда, когда покупатель просто недоволен приобретением. Допустим, в какой-то момент вещь ему понравилась. Время прошло, он смотрит — сущий крокодил.

Ю.Р.: Возвращают сумму полностью?

Н.С.: Не обязательно. Ситуация могла измениться. Если в момент покупки вещь представлялась редкой, то со временем аналогичных ей могло появиться множество. Соответственно, стоить они будут в четыре раза дешевле. Поэтому вещь пытаются продать снова или же на что-то поменять. Однако распространяется этот вид услуг, в основном, на влиятельных на антикварном рынке людей или на перспективных клиентов. В том числе и на коллекционеров-новичков.

В том числе и на коллекционеров-новичков.

________________________________________________________

1. Интерьер квартиры московского коллекционера Михаила Перченко.

2. Интерьер кухни московского коллекционера Игоря Сановича.

3. Две вазы Императорского фарфорового завода (1836) — одна из самых дорогих (99 тысяч долларов) продаж русского фарфора на европейском антикварном рынке.

4. Чашка с крышкой и с блюдцем с портретом Екатерины II (Императорский фарфоровый завод, 1770-е годы). Такая же есть и в коллекции Мстислава Ростроповича.

5. Тарелка из так называемой «военной серии» (Императорский фарфоровый завод, 1844) — наиболее удачное приобретение с точки зрения инвестиций.

6. Тарелка. Севр. (1821).