Гжельская роспись когда появилась: 404 — Категория не найдена

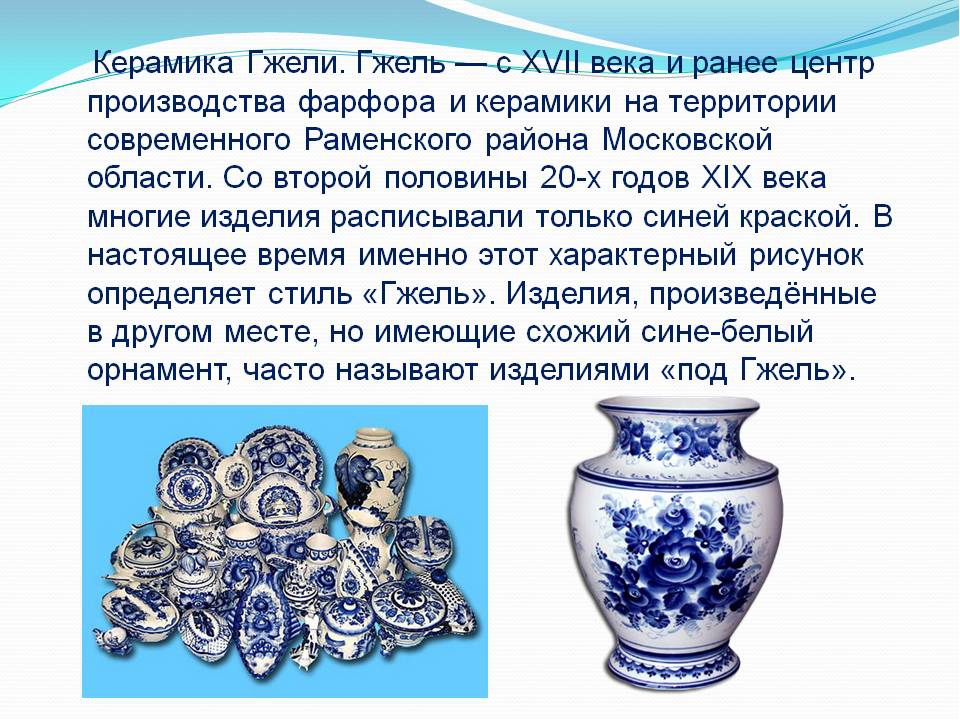

Сообщение на тему история происхождения гжельской росписи. НОД в старшей группе «Знакомство с историей гжельской росписи. Роспись чайника. Этапы изготовления изделий

Истинным богатством народа является культура: ценности, которые можно назвать традициями, творчеством, народным искусством. Они всегда будут истоками современной культуры – колористика и дизайн, декоративное урбанистическое оформление и бытовое всегда черпают идеи из народного искусства. Русская гжель: история возникновения промысла, развитие ремесла, особенности об это вы узнаете из нашей статьи.

Как появилась гжель? Зарождение

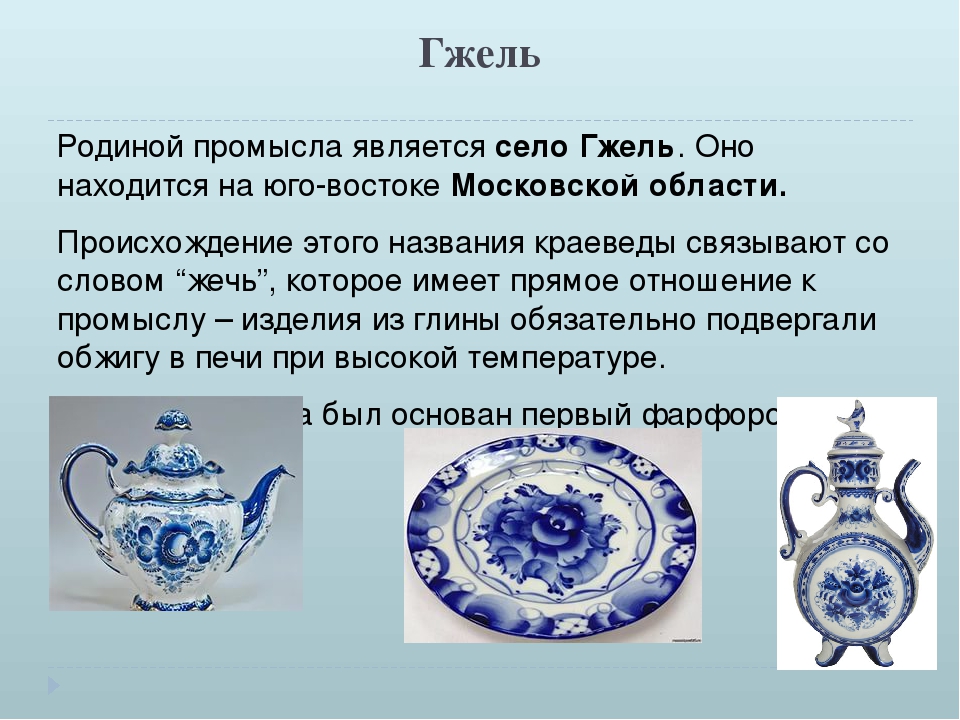

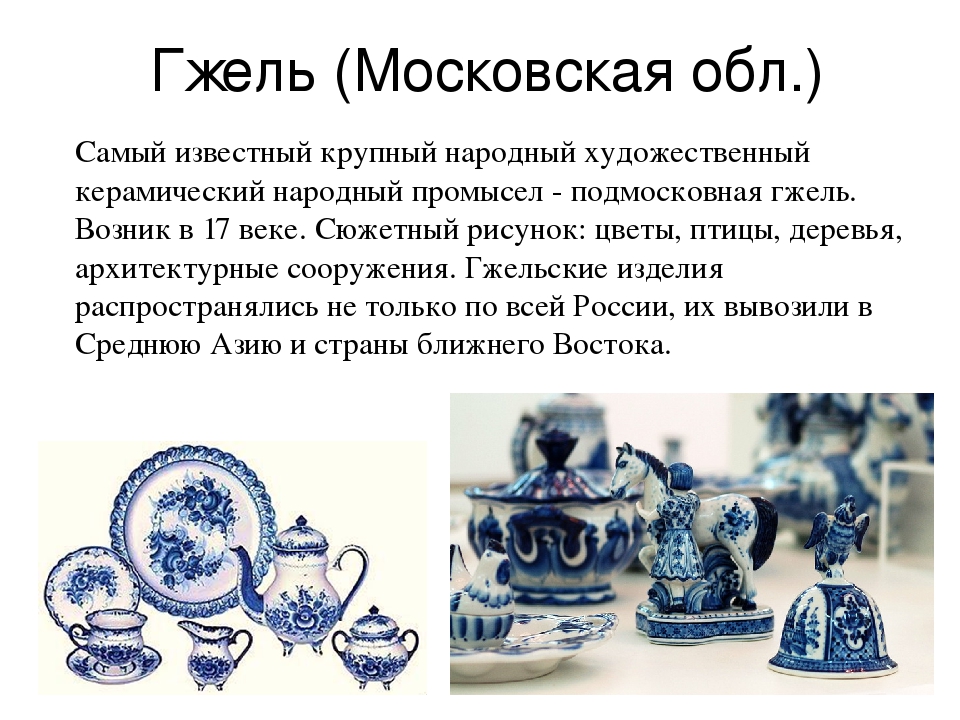

Если отъехать 60 км от Москвы, вы окажетесь в Раменском районе. В его составе 27 деревень, объединенных в единый гжельский культурный район. Одна из деревень так и называется – Гжель. И предприятие, находящееся на той же территории, носит одноименное название. Благодаря предприятию не просто сохранилась, она продолжает существовать и развиваться.

Деревни занимающиеся ремеслом Гжели

А началось все много столетий назад. Историю народного искусства, прославившегося на весь мир, принято отсчитывать с 1339 года. В письменных изданиях, датируемых этим годом, встретили исследователи первую информацию о гжели. Так же из духовной грамоты Ивана Калиты следует, что Гжель была прибыльной волостью, и владели ею высшие чины Отечества. Но ясно исследователем и то, что гжельские поселения существовали уже в 11 веке, и местные жители активно занимались .

Историю народного искусства, прославившегося на весь мир, принято отсчитывать с 1339 года. В письменных изданиях, датируемых этим годом, встретили исследователи первую информацию о гжели. Так же из духовной грамоты Ивана Калиты следует, что Гжель была прибыльной волостью, и владели ею высшие чины Отечества. Но ясно исследователем и то, что гжельские поселения существовали уже в 11 веке, и местные жители активно занимались .

Получается, что истинный возраст промысла неизвестен. Но как минимум 700 лет гжельские мастера работают над созданием , статуэток, различных . Вся работа ведется строго вручную, машинной росписи нет.

Гжель – история возникновения промысла (конспективно):

- 11-13 века.

В старинном подмосковном районе, который и назывался Гжель, местным жителям не удавалось добиться успехов в земледелии. Пахари трудились день и ночь, но земля так и не становилась поистине кормилицей. А все из-за того, что вместо чернозема здесь были залежи высококачественной белой глины. Нашли это богатое место аптекари, посуду из ценной белой глины они использовали в своих медицинских нуждах.

Нашли это богатое место аптекари, посуду из ценной белой глины они использовали в своих медицинских нуждах. - Начало 14 столетия.

Умельцы, живущие в районе реки Гжелки, освоили гончарное ремесло. Речь не идет еще о бренде с мировой известностью, гжельском фарфоре, но изделия в конкурентной среде того времени были знамениты на всю округу. - Начало 18 века. Большая слава приходит к региональному промыслу. И хоть мелкие кустарные артели быстро превращаются в большие предприятия, развитие промысла не ведет к механизации росписи: изделия по-прежнему расписывают вручную.

- 1972 год.

Появляется Первое Гжельское Товарищество (в него вошли 6 малых цехов). Народный промысел продолжает развиваться и сегодня. Гжель не осталась в ранге самобытного творчества предков, она существует как отдельное направление росписи, узнаваемое и востребованное.

Те, кто никогда не видел изящного гжельского фарфора (а такие есть), наверняка видели картинки с принтом в гжельском стиле, наряды с узнаваемыми сине-белыми элементами, и даже пластиковую посуду.

Развитие ремесла

Как именно происходило возникновение ремесла, точно неизвестно. Но вот история его развития обретает более ясные черты. Известно, что в 16 столетии мастера из Гжели привозили в Москву запасы посуды, в Яузскую же слободу гончарам привозили глину. Любили гжельские умельцы посещать местные ярмарки, там они знакомились с и мастеров из других регионов страны.

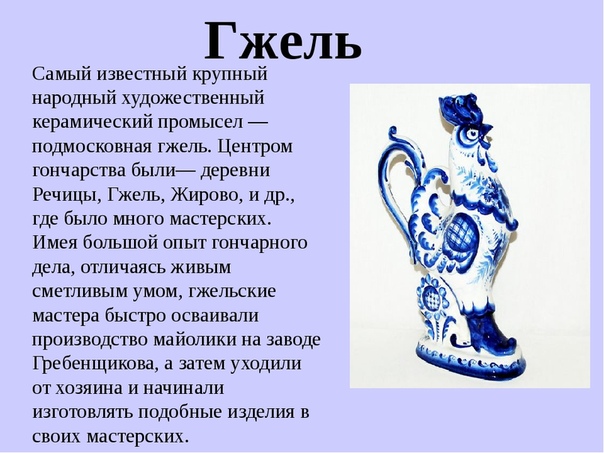

Некоторые искусствоведы считают, что пик развития гжели и происхождение особого ее направления можно связать с 70-80-ыми годами 18 века. Тогда городок стал российским центром производства высокохудожественной . Но особенность промысла в том, что не только завод продвигал декоративно-прикладное искусство, много народных умельцев оттачивали в домашних мастерских.

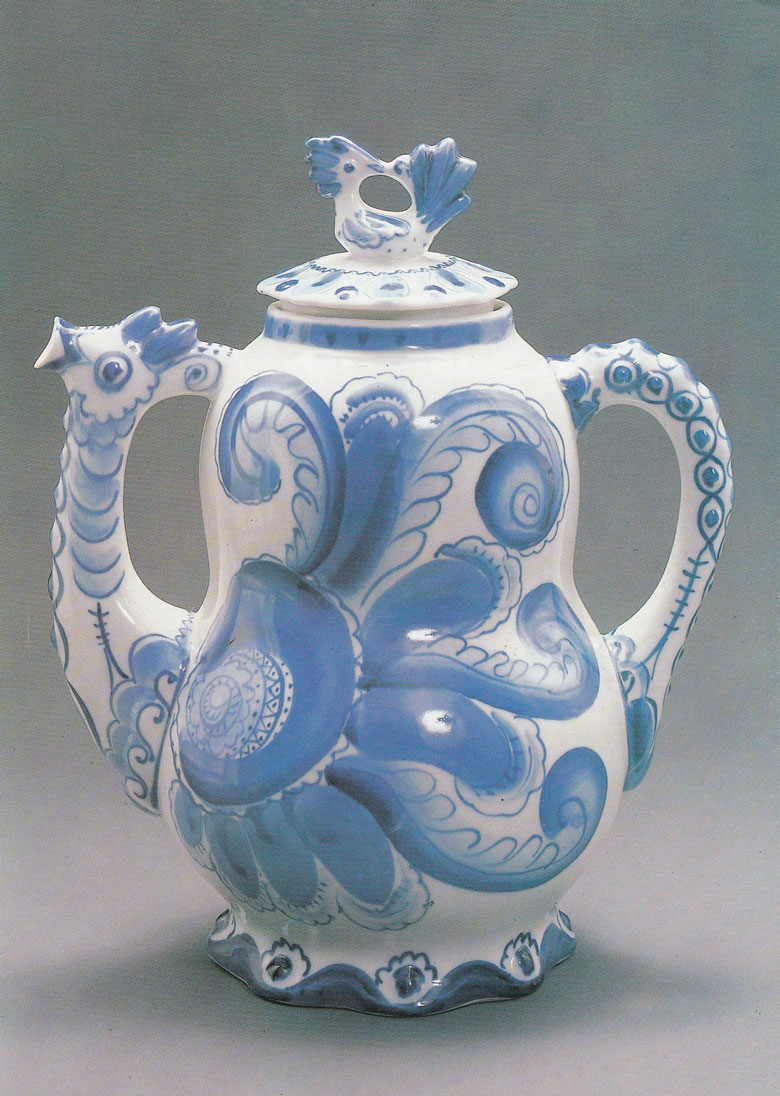

Кувшины, квасники и кумганы местных мастеров активно раскупались. Посуду делали как с изображением пейзажей, так и с изображением людей. Любили гжельские умельцы делать посуду и с юмористическими сюжетами.

Поворотное событие в истории гжели случилось в 1800 году. Братьям Куликовым из села Володино удалось обнаружить смесь белой фаянсовой массы. И реакция на находку была скорой: уже через год-другой (точной даты нет) здесь открылся завод по производству изделий из фарфора. Классическим цветом фаянса начала считаться синий: он пришел на замену контурным изображениям с полихромной краской. А дело в элементарной практичности – синий цвет чаще стал появляться на изделиях мастеров, так как имел прекрасное соединение с глазурью.

Братьям Куликовым из села Володино удалось обнаружить смесь белой фаянсовой массы. И реакция на находку была скорой: уже через год-другой (точной даты нет) здесь открылся завод по производству изделий из фарфора. Классическим цветом фаянса начала считаться синий: он пришел на замену контурным изображениям с полихромной краской. А дело в элементарной практичности – синий цвет чаще стал появляться на изделиях мастеров, так как имел прекрасное соединение с глазурью.

Другие краски при обжиге давали больше брака. Можно было бы придумать легенду о выборе синей цветовой доминанты, но о том, как появилась «та самая гжель», рассказать без этого прозаического исторического факта не получится.

Несмотря на впечатляющую популярность и востребованность, гжель как искусство могла исчезнуть. Если в конце 18 века над росписью трудились мастера 50 фабрик, то через столетие промысел оказался на грани исчезновения. Промышленный поворот привел к тому, что ручная формовка и роспись стали невостребованными. Предприятия ради экономической выгоды перешли на производство технического фарфора. Секреты техники гжели начали теряться.

Предприятия ради экономической выгоды перешли на производство технического фарфора. Секреты техники гжели начали теряться.

И первая половина 20 века с разрухой, войнами, голодом, репрессиями никак не помогали восстановлению старинного ремесла. Для гжели история промысла могла так и закончиться, но в середине прошлого столетия случилось чудо.

Гжельская роспись сегодня

А иначе как чудом не назовешь тот факт, что в конце 40-х лет 20 века два подвижника, Н. Бессарабов и А. Салтыков, взяли за основу старые образцы и возродили приемы росписи, которые фактически считались утраченными. Те самые фарфоровые изделия с кобальтовой подглазурной росписью, узнаваемые и ассоциирующиеся в мире со словом gzhel, отстояли у истории два человека.

А вслед за ними возрождать промысел бросилась плеяда выдающихся художников: Дунашова, Азарова, Окулова – имена, известные тем, кто работает в технике гжельской росписи.

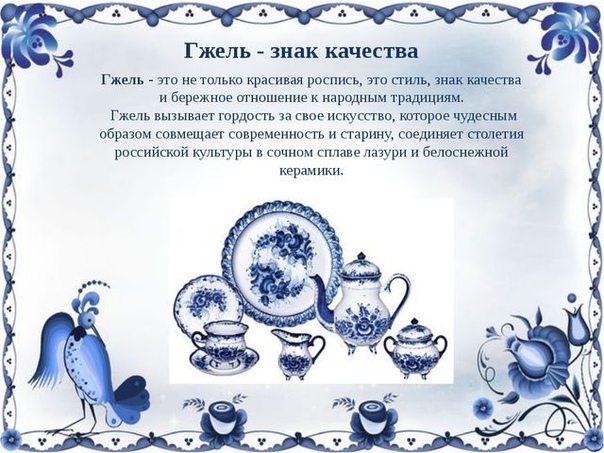

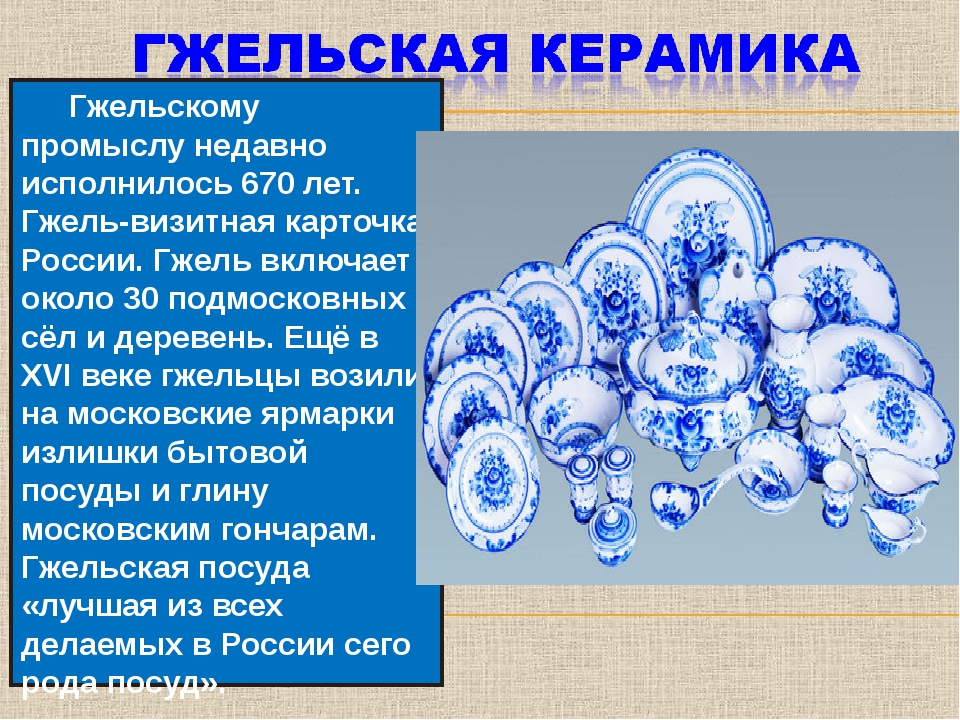

Поклонников ментально близкой каждому русскому человеку росписи сегодня радует Гжельский фарфоровый завод. Посуда, вазы, подсвечники, шкатулки, камины, люстры, чайники – это небольшая часть продукции, которую поставляет завод. Примечательно, что работают гжельские династии: старший в роду приобщал к росписи младшего, и так становилось для человека линией жизни.

Посуда, вазы, подсвечники, шкатулки, камины, люстры, чайники – это небольшая часть продукции, которую поставляет завод. Примечательно, что работают гжельские династии: старший в роду приобщал к росписи младшего, и так становилось для человека линией жизни.

Гжель, происхождение которой уходит в 11-13 век, по праву считается национальным достоянием России. Синее небо, белые церкви, золотые купола церквей (современная гжель часто использует золочение) – это понятный русскому человеку визуальный культурный код. А тонкому гжельскому «мазку с тенями» трудно подобрать аналог, мазок помог раскрыть тонкие градации синего цвета.

Следующие страницы истории русского промысла могут быть не менее яркими – ручное творчество возрастает в цене, а возвращение к истокам становится личной ценностью.

Вконтакте

С

инее на белом. Жители деревни Гжель говорят: небо у них, как нигде, синее-синее, вот и задумали перенести небесные краски на белый фарфор. Интересные факты о развитии старинного промысла собрала Наталья Летникова.

Гжель — не только село и промысел, а целый гончарный край.

27 деревень, так называемый «Гжельский куст». Первое упоминание — во времена Ивана Калиты.

Мастерили керамику, а когда крестьяне, братья Куликовы, раскопали белую глину, — перешли на фарфор.

Гжельская глина — стратегический ресурс.

В ХVII веке по указу Алексея Михайловича ее использовали для аптекарских и алхимических сосудов.

Во времена Петровы шла на кирпич, при императрице Елизавете — для первого фарфорового завода в России.

Иллюстрация: Портрет императрицы Елизаветы Петровны. А.П. Антропов. Конец 50-х — начало 60-х годов XVIII века

Над секретом изготовления фарфора бились со времен Петра I.

Отправка шпионов успеха не принесла — справились ученые.

Описал технологию производства китайского фарфора друг Ломоносова, химик Дмитрий Виноградов.

Иллюстрация: Дмитрий Иванович Виноградов. Миниатюра неизвестного художника

Все секреты росписи — в «Азбуке мазков».

Под одной обложкой собрал опыт поколений Александр Салтыков.

Граф, ученый-керамист, искусствовед в середине прошлого века почти с нуля возродил промысел.

В основе — коллекция Государственного исторического музея.

Иллюстрация: орнаменты под гжель

Даже во времена крепостного права гжельские художники считались свободными.

С ХVI века были приписаны к Дворцовому и Удельному ведомствам и занимались только керамическим ремеслом.

Иллюстрация: работа на гончарном круге

Изначально гжель была разноцветная.

Мода на кобальт пришла из Европы и Азии в ХIХ веке. Задавали тон голландские бело-синие изразцы и китайский фарфор.

«Примерила» кобальт гжель — да так бело-синей и осталась.

Иллюстрация: разноцветная гжель

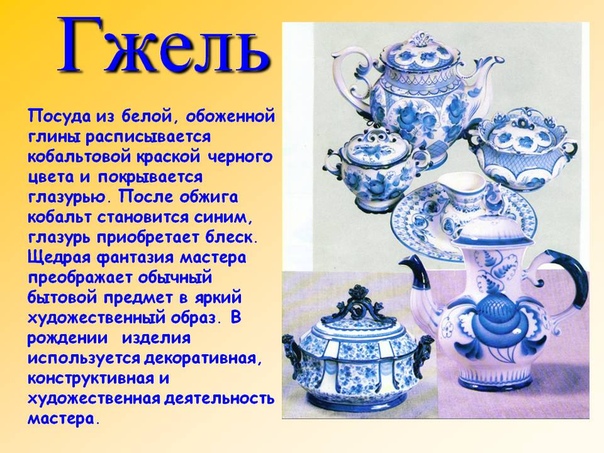

Наносится гжельский узор черным кобальтом, а синь свою после обжига получает.

Гжельские мастера различают 20 оттенков синего.

Будет цвет светлее или темнее, все от мастера зависит. Как он кистью мазок положит.

Как он кистью мазок положит.

Иллюстрация: роспись гжельского фарфора

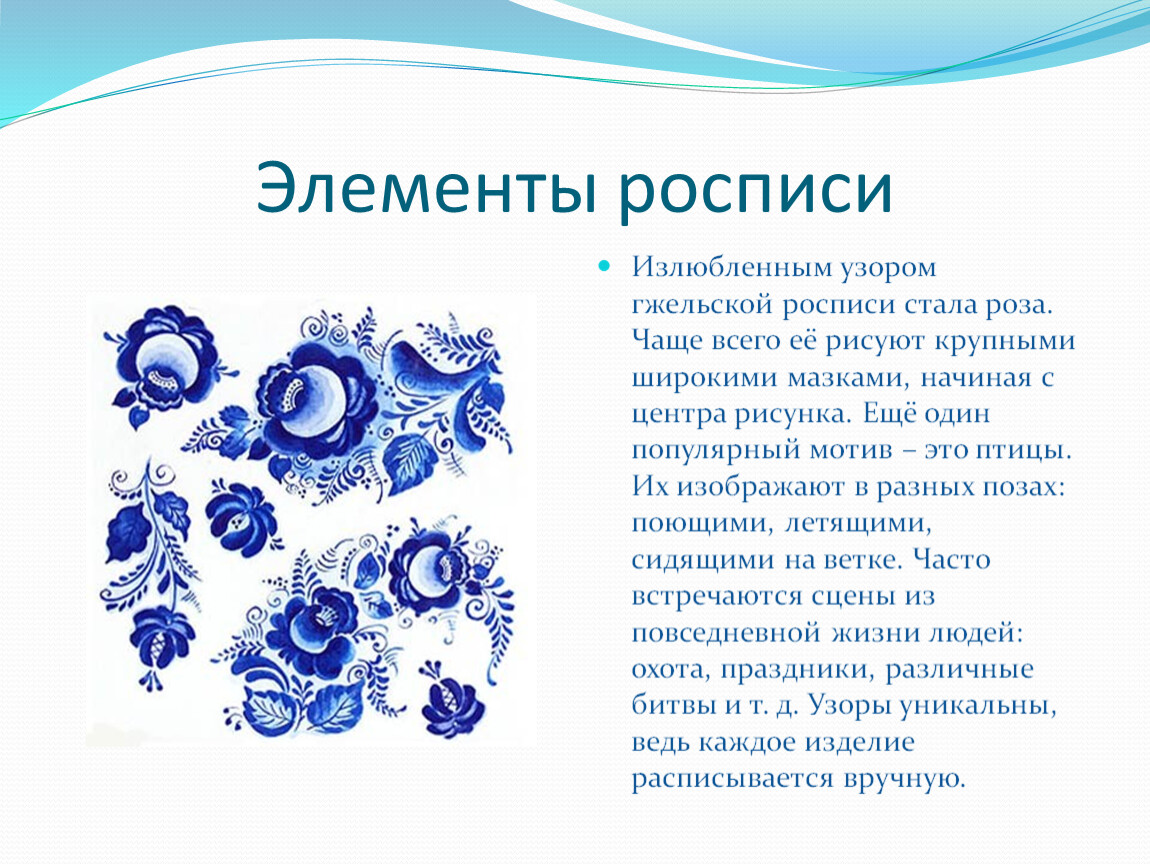

Любимый узор гжельских мастеров — роза. Прозвана в ремесленной среде Агашкой.

На фарфоровых заводах ХIХ века среди художниц-крестьянок много было Агафий. Вот и прижилось название.

Иллюстрация: чайник гжель с традиционным узором

Агитфарфор — главная тема гжельской росписи времен Гражданской войны.

Придумано французами эпохи буржуазной революции. В советские годы идеи коммунизма в керамике шли на экспорт.

Сегодня цена идеологического наследия на лондонском аукционе — до четырех тысяч фунтов.

Иллюстрация: фарфоровая статуэтка эпохи СССР

Главная тайна гжели не раскрыта до сих пор — откуда пошло название промысла.

Версий несколько: от старорусского «жгель» — посуду в печи обжигают. В честь речки Гжелки в Смоленской области.

Или от «гжиолки», как раньше называли трясогузку. Гадают уже не первое столетие.

Иллюстрация: посуда гжель с традиционным узором

.

Гжель — это изделия из керамики или фарфора высокого качества, расписанные особым образом: синей краской по безупречно белому фону. Это исконно русский народный промысел,

получивший название от одноименной деревни.

Название деревня получила от слова «жгель», что означало «обжечь» или «жечь» — привычного термина из лексикона гончаров.

Голубое на белом.

История

В середине XVII столетия на берегу речки Гжелка в старинном селе Гжель,

располагавшемся в 60 км от Москвы, жили и трудились древние мастера гончарного дела. Они добывали глину, на которую была очень богата их местность, и делали из неё: кирпичи, черепицу, изразцы, гончарные трубы, детские игрушки и посуду.

Историческим фактом является то, что удивительно качественная глина из Гжельского месторождения была оценена русским царём Алексеем Михайловичем.

Он издал указ, предписывающий использовать глину из этого месторождения для изготовления аптекарской и алхимической посуды.

Гончарное дело стремительно развивалось. Со временем, так называемый «Гжельский куст» включал в себя уже 27 деревень. К 1812 году посуду производили 25 заводов и множество частных кустарных производств.

В 18 веке мастерские Гжели делали фарфор в технике Майолика — в то время она была популярной.

К концу 18 века в Гжели работало уже 50 фабрик.

Изделия из удивительной глины подавались по всей России, и даже в странах Средней Азии.

Однако с наступлением промышленного кризиса в период развития капитализма, народный промысел начал угасать. А к концу 19 столетия практически полностью исчез.

Особенности гжельской росписи

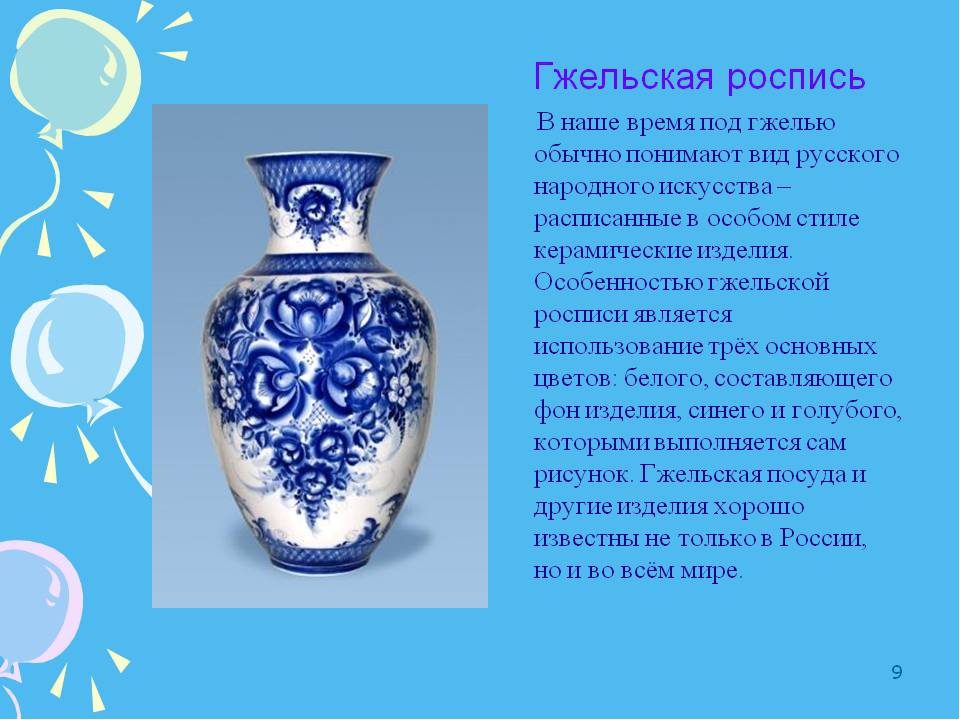

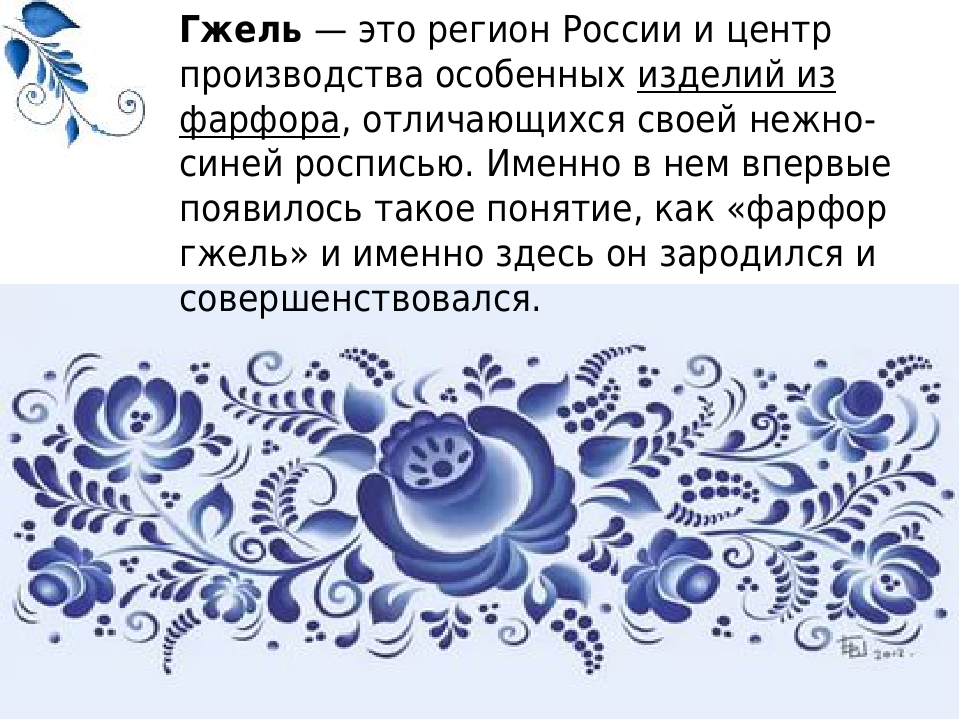

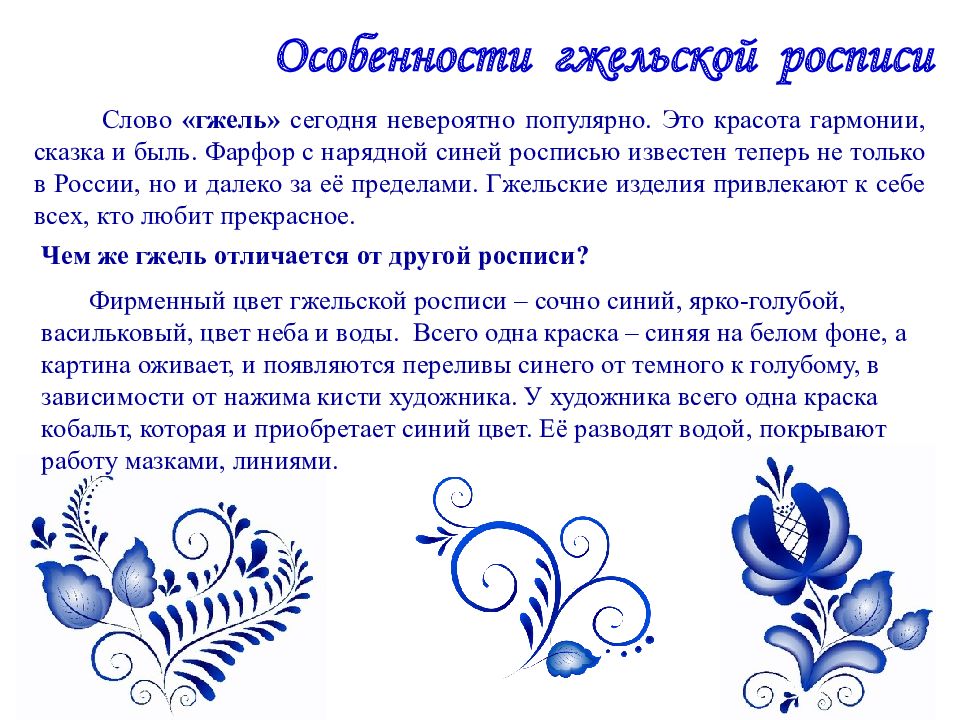

Гжельскую роспись легко распознать среди других направлений. Её характерный стиль – это синие и голубые узоры на ослепительно белом фоне.

Для нанесения рисунка в качестве краски используется кобальт.

Характерный синий цвет он приобретает в процессе обжига.

В изображениях используются геометрические пояски, цветочные узоры и растительные орнаменты. На крупных изделиях можно встретить целые пейзажи и архитектурные сооружения, а также условные изображения фигурок людей и животных.

На крупных изделиях можно встретить целые пейзажи и архитектурные сооружения, а также условные изображения фигурок людей и животных.

Ёжик, коровка и лошадка.

Рисунок на керамические изделия наносится вручную при помощи кисти.

Это позволяет создавать окисью кобальта изображения со множеством оттенков: от глубокого темно-синего, до нежного голубого.

Гжель в настоящее время

Сегодня в России роспись гжелью весьма популярна. На месте небольшой старинной фабрики сегодня работает Гжельский фарфоровый завод.

Гжельский фарфоровый завод.

На предприятии трудятся сотни мастеров, сохранивших опыт и традиции предков.

На заводе производятся, расписанные ручной кобальтовой росписью:

- посуда;

- вазы;

- подсвечники;

- статуэтки;

- лампы;

- часы;

- шкатулки;

- камины;

- люстры;

- чайники, и пр.

Ассортимент продукции завода достигает 600 наименований.

Не только посуда и звери, но и всё-всё-всё…

Профессионалы высокого класса — технологи и художники умело сочетают в производстве изделий технологические новшества и вековые традиции искусства.

Магазин фарфора в селе Гжель.

Как отличить подлинное изделие от подделки

Гжель — это исключительно качественные изделия. Они высоко ценятся как в России, так и за рубежом. Но иногда можно встретить подделки. Как правило, они не отличаются качеством исполнения, а рисунок на них нанесен обычной краской, вместо окиси кобальта.

Настоящую гжель можно отличить по следующим признакам:

- поверхность керамики или фарфора — идеально гладкая, а фон — белоснежный;

- на донышке изделия должен присутствовать фирменный штамп гжели — лебедь или же чёткими крупными буквами написано и обведено в овал слово «гжель»;

Фирменное клеймо.

- на особо ценных изделиях может присутствовать пометка «расписано вручную», и даже стоять фамилия мастера;

- настоящая гжель удивительно прочная, так как изготавливается из уникальных сортов белой глины с добавлением кварцевого песка;

- рисунок, нанесенный мастером, отличается качеством прорисовки деталей;

- форма изделий проста, без излишней вычурности.

Изготавливаемые в этих краях превосходные изделия из фарфора, покрытые росписью на белом фоне, называют гжелью.

История возникновения гжели имеет глубокие корни. Первые письменные свидетельства о гжели были найдены в письменных изданиях за 1339 г

. Данные источники являлись духовной грамотой, которая принадлежала Ивану Даниловичу Калите. По данным найденных источников Гжель считалась одной из прибыльных волостей и принадлежала великим московским князьям и царям.

Примерно в XVI в. мастера-гжельцы привозили в Москву оставшиеся запасы домашней , а в Яузскую слободу привозили гончарам глину

. Иные мастера оставались работать в этих краях. А также любили они посещать и местные ярмарки. Именно на ярмарках они знакомились с живописными изделиями других мастеров России и других стран. Таким образом, и сформировался со временем так называемый гжельский крестьянский слой населения.

Примерно в 1800 в с. Володино, братья Куликовы обнаружили смесь беловой фаянсовой массы. В связи, с чем примерно в 1800-1804 гг.. здесь был открыт первый завод по производству фарфоровых изделий.

В связи, с чем примерно в 1800-1804 гг.. здесь был открыт первый завод по производству фарфоровых изделий.

В 70 — 80 гг.. XVIII в. гжель становится российским центром изготовления высокохудожественной майолики.

Но помимо завода, существовало много и народных мастеров, которые с раннего утра до позднего вечера трудились в собственных мастерских, создавая истинные фарфоровые шедевры. Работа каждого мастера отличалась своеобразным гжельским почерком, накопленным опытом и знаниями, собственным кругозором и мировоззрением.

В середине XVIII в. гжельские фарфоровые изделия стали приобретать популярность практически во всех уголках России

. А конец XVIII в. ознаменовался расцветом гжельской майолики; большую известность получили такие изделия местных мастеров, как кувшины, квасники, кумганы. Привлекает внимание и изготавливаемая в те времена гжельская и майоликовая посуда с изображением не только пейзажей природы, но и с изображением людей, а также юмористических жизненных сюжетов.

В течение столетий мастера-гжельцы создавали непревзойденные по красоте росписи и изразцы для украшения печей и каминов. Более 500 образцов росписей насчитывает богатая коллекция Эрмитажа.

В конце XVIII в. и в течение XIX в. получило бурное развитие и изготовление простого фаянса или так называемого полуфаянса.

А классическим цветом фаянса стал считаться синий цвет

. Именно росписи синим цветом, пришли на смену контурным изображениям с полихромной краской. Оказывается, синяя краска прекрасно соединяется с глазурью в отличие от других видов краски, а при обжиге уменьшается степень выхода брака. Сияющий насыщенный цвет способен сохранить красоту и изыск росписи на долгие годы.

Первое Гжельское Товарищество было образовано в 1972 г. в процессе объединения 6 малых цехов.

Ассортимент керамических фарфоровых изделий весьма разнообразен: фарфоровая майоликовая посуда, фарфоровые игрушки, израцы и плитки, фарфоровые сосуды, фарфоровые статуэтки и т. д.

И пo сeй день, гжельские умельцы продолжают создавать превосходные художественные шедевры из фарфора

. Используя опыт наших предков, и вкладывая собственный труд, мастера создают неподражаемые изделия фарфорового искусства, стирая временную грань столетий.

Используя опыт наших предков, и вкладывая собственный труд, мастера создают неподражаемые изделия фарфорового искусства, стирая временную грань столетий.

Елена Бушуева

Картотека легенд, сказок, стихов о гжели

Легенда

«Синее чудо Гжели

»

.

В одной деревушке с названием Гжель

, которая находится недалеко от Москвы, живут мастера, которые делают удивительную посуду с небесными узорами. Они делают её из особой глины, найденной в этих местах, которая при обжиге становится белой.

Откуда же произошло название деревни? В названии этой деревушки слышится слово «жечь»

. Жители деревни с радостью называют себя гжельцами и говорят

Почему же Гжель

так полюбилась людям? Да потому, что сделана она с любовью и в первую очередь за её необыкновенный цвет. Он всегда бело-синий, яркий и прямо какой-то звонкий, как будто колокольчик на морозе звенит «дзинь-дзинь! Дзинь-дзинь!»

Далеко слышно колокольчик, далеко видно узор на посуде. То сильнее нажимает художник на кисточку, то слабее, то всем ворсом ведёт узор, то самым кончиком. Будто не художник одной – единственной краской рисует, а дирижёр целым оркестром управляет. Палочка дирижёра помогает рождаться звукам, а кисточка художника – красочным узорам.

То сильнее нажимает художник на кисточку, то слабее, то всем ворсом ведёт узор, то самым кончиком. Будто не художник одной – единственной краской рисует, а дирижёр целым оркестром управляет. Палочка дирижёра помогает рождаться звукам, а кисточка художника – красочным узорам.

Гжельская

посуда хороша необыкновенно! Посуда у мастеров выходит белоснежная, а узор на ней одной единственной синей краской. Но узор этот настолько удивительный, что хочется смотреть на него снова и снова.

Гжельская

посуда хороша необыкновенно! Слава о ней разлетелась по всей земле и не только у нас в стране, но и в далёких заморских краях. И в туманной Англии, и в солнечной Италии, и в элегантной Франции, и в загадочной Японии многие люди пьют чай из сине-белых чашек, а чай наливают из гжельских чайников

. А чашки у мастеров самой различной формы, некоторые в форме коня, льва или рыбы – даже сразу не поймёшь, что это чашка или фигурка.

Узоры на гжельской

посуде тоже самые разные. Но самый любимый – чайная роза, которая так и называется «гжельской

Но самый любимый – чайная роза, которая так и называется «гжельской

»

. Розы тоже не похожи одна на другую. Одни крупные и сочные, другие миниатюрные и изящные, третьи — бутоны, а четвёртые — целые букеты из роз. Самые опытные мастера украшают посуду диковинными птицами, рыбами, неслыханными зверями,а то и сценки из жизни людей изобразят

: чаепитие, гуляние, посиделки, хороводы. Кроме роз, и другие цветы встречаются — ромашки, колокольчики, маки, тюльпаны, а рядом с ними – птицы, рыбы, деревья и даже целые города.

Делают в Гжели не только посуду

, но и другие полезные предметы — часы, подсвечники, шкатулки. И расписывают знаменитыми небесными узорами.

История эта случилась в рождественский сочельник. Жила в одной деревне с удивительным названием Гжель бедная женщина

. Муж у неё умер, и, чтобы прокормить свою единственную дочь, женщине приходилось горшки глиняные обжигать да на рынке их продавать. Чуть свет,она уж на ногах

: печь затопит, за работу берётся. Да и дочка Настенька такая умница уродилась, и пол подметет, и хлеб замесит, и на колодец за водой сбегает. Так вдвоём они и жили, а вдвоём любая работа спорится. Наступила зима, да такая суровая, с ветрами сильными, метелями- завирухами, морозами лютыми. И надобно же было случиться большому несчастью. Заболела Настенька, лежит, с постели встать не может. Какие только доктора не смотрели девочку, а вылечить не смогли. Приближалось Рождество. Снегу намело столько, что сугробы до самых окон доставали, деревья в лесу стояли в белых кружевах, снежинки весело кружились, поблескивая разноцветными искорками. По всему было видно, что природа радовалась наступающему празднику — Рождеству Христову. Только в доме у Настеньки не до праздника, с каждым часом ей становилось все хуже и хуже. Матушка не знала, чем порадовать дочку, как облегчить её страдания. «Настенька, скоро праздник придёт- веселье, радость принесёт. Может, это тебе силы придаст?» — говорит матушка. «Не до праздника мне, матушка, не до веселья.

Да и дочка Настенька такая умница уродилась, и пол подметет, и хлеб замесит, и на колодец за водой сбегает. Так вдвоём они и жили, а вдвоём любая работа спорится. Наступила зима, да такая суровая, с ветрами сильными, метелями- завирухами, морозами лютыми. И надобно же было случиться большому несчастью. Заболела Настенька, лежит, с постели встать не может. Какие только доктора не смотрели девочку, а вылечить не смогли. Приближалось Рождество. Снегу намело столько, что сугробы до самых окон доставали, деревья в лесу стояли в белых кружевах, снежинки весело кружились, поблескивая разноцветными искорками. По всему было видно, что природа радовалась наступающему празднику — Рождеству Христову. Только в доме у Настеньки не до праздника, с каждым часом ей становилось все хуже и хуже. Матушка не знала, чем порадовать дочку, как облегчить её страдания. «Настенька, скоро праздник придёт- веселье, радость принесёт. Может, это тебе силы придаст?» — говорит матушка. «Не до праздника мне, матушка, не до веселья. А вот есть у меня заветное желание — хочется мне голубые васильки да колокольчики в руках подержать, на нежную красоту их полюбоваться!» — отвечает Настенька. «Да где ж я тебе среди зимы васильки да колокольчики отыщу? Подожди, придёт весна, появятся и васильки, и колокольчики!»

А вот есть у меня заветное желание — хочется мне голубые васильки да колокольчики в руках подержать, на нежную красоту их полюбоваться!» — отвечает Настенька. «Да где ж я тебе среди зимы васильки да колокольчики отыщу? Подожди, придёт весна, появятся и васильки, и колокольчики!»

Ничего не ответила Настенька, только грустнее ещё стала. А этот разговор матушки с дочерью услышала звёздочка юная, которая только что на небе зажглась. Стало ей жалко Настеньку. И решила она помочь больной девочке, тем более что, как известно, под Рождество всякие чудеса случаются. Разукрасила звёздочка оконное стекло такими причудливыми узорами, что ни в сказке сказать

, ни пером описать! Чего там только не было! И васильки, и колокольчики, и волшебные птицы ягоды клюют. Всю ночь трудилась звёздочка,но так и не успела закончить свою работу

: ночь к концу подошла. Тогда обратилась звёздочка за помощью к ясному солнышку

: «Солнышко-батюшка, время моё закончилось, не успела я Настенькино желание до конца выполнить. Помоги мне, надели силой волшебные узоры мои сказочные

Помоги мне, надели силой волшебные узоры мои сказочные

, ты же все можешь!» Солнышко согласилось и осветило своими волшебными лучами узоры дивные, и заиграли они весело!Да и Дед Мороз от Солнышка не отстал

: разукрасил узоры чудные в нежно-голубой цвет. Как увидела матушка такое чудо, так руки сами к краскам потянулись.

И расцвели нежно-голубые цветы на кувшинах, и на блюдцах, и на чашках. И радовалась Настенька, глядя на красоту такую сказочную

, радовалась несказанно

, а радовавшись, постепенно поправлялась. А вскоре и совсем выздоровела. С тех самых пор и занялись жители деревушки изготовлением и росписью посуды, потому, что всем захотелось создавать такую красоту. А посуду, расписанную нежно – голубой краской, ласково называют «Небесно-голубая Гжель

»

. Жители деревушки с радостью называют себя гжельцами и говорят

, что нигде нет такого синего неба, как у них над крышами домиков, таких чудесных цветов и такой голубой речки. Вот и задумали они сохранить синеву неба на веки вечные, чтобы и в дождь, и в туман светилась посуда небесным цветом и напоминала о ласковом лете.

Легенды-сказки

«Откуда в Гжели синий цвет

»

.

Пошли как-то девушки, живущие в селе Гжель

, полоскать белье на речку. А в речке небо отражается. Река синяя – и небо синее в ней. Показали девушки мастерам красоту такую. И решили, что такого синего неба нигде в мире не найти. Вот тогда-то и стали расписывать мастера свои изделия всеми оттенками синего цвета, словно старались оставить частичку синего неба на посуде. А узоры для росписи брали у природы – травинки, былинки в поле, цветы на лугу и в саду.

В далёкой стране, где всегда царит лето, у одного купца была жена. В её саду росло много красивых роз разного цвета — и белые, и красные, и розовые. Вот однажды собрался купец за товаром в разные страны. Собирая в дорогу мужа, жена дала ему розу и попросила беречь её: «Она никогда не завянет, потому что я очень люблю тебя!»

— сказала она

. И купец уехал. Он долго путешествовал и заехал в Россию. А у нас холодная зима. Роза от мороза не завяла, а просто посинела. Когда гжельские

Когда гжельские

мастера увидели эту необычную розу, очень удивились и захотели нарисовать её на своей посуде. Когда купец вернулся домой, он подарил жене красивую расписную посуду с синей розой.

Стихотворения о Гжели

.

Сине-белая посуда,

Расскажи-ка, ты откуда?

Видно издали пришла

И цветами расцвела

Голубыми, синими,

Нежными, красивыми…

Так, что глаз не оторвать,

Ах, какая благодать.

С. Вахрушев.

Здесь рисуют девицы

Белые картинки

,

Голубой узор на них,

Словно паутинка.

Эти синие цветы

Мы в узоры заплели.

Синих красок карусель

Называют всюду Гжель

!

П. Синявский.

Рядом с осинками в синих косынках

Синие гроздья на синих рябинках

Синие зори и синие птицы –

С этой красою ничто не сравнится

Звонкими волнами кружатся краски,

Чтобы блестели анютины глазки.

Льётся узор под рукой мастерицы,

Чтобы нигде он не мог повториться!

П. Синявский.

Синявский.

Взял мастер в руки кисть

И в синь небес макнул.

Взамен холста взял белизну

Просторов наших русских

И полились узоры, вензеля,

Вспорхнули птицы, зацвели сады…

Вдруг зазвенела синяя капель,

Явилось чудо русской нам зимы,

С таким же звонким званьем – Гжель

!

Сколько сказочных мест у России

,

Городов у России не счесть,

Может, где–то бывает красивей,

Но не будет роднее, чем есть!

Велика Россия наша

И талантлив наш народ,

Об искусниках-умельцах –

На весь мир молва идёт!

* * * Гжель

.

Из глубины веков до наших дней,

Старанием мастеров умелых,

Русь украшает чудо-Гжель

Узором синим в платьях белых.

Весеннее украсят утро

Чудесной гжели нежные букеты

,

И лёгким ветерком как будто,

На нас подует жарким летом.

Порой осенней в ярких красках

Природы милого творенья,

К нам гжель приходит снежной сказкой

,

Зимы, предвидя приближение.

Ну а зимой, холодной, вьюжной,

Согреет нас огнём камин,

В котором, жаркий пламень дружит

С узором сине-голубым.

Светлана Ледкова.

* * * Гжель

.

Незатейливый узор из оттенков краски,

Глина белая, фарфор – атрибуты сказки

!

Словно детская рука на кусочках глины

Рисовала в три мазка синие картины

.

Чашек круглые бока расписав в колечки,

В лепестки и облака – изразцы для печки,

Голубые кружева, кобальтовый иней,

Будто вьюга намела завитушки линий.

Налепила для игры синие фигурки,

Для забавы детворы зайцев и свистульки.

Скрыта в лёгкости мазка тайна чудо — глины.

На Руси живёт века промысел старинный.

Поколенья мастеров бело-синей Гжели –

Чародеи двух цветов, наши Боттичелли!

Далеко до лета, за окном метель,

Но не пугает это жителей посёлка Гжель

.

Любы им просторы, укрытые в снега,

Да бескрайность неба цвета василька.

Мастера-умельцы делают посуду

:

Чашки и тарелки – настоящим чудом!

На фарфоре белом, как среди снегов

Распустились синие облака цветов.

Словно белый иней их припорошил,

От морозов лютых спрятать поспешил.

Голубая роза расцвела зимой!

Вместе с чашкой розу принесу домой.

В жаркий летний полдень чашку я возьму —

Непременно в зиму сразу попаду!

Почувствую прохладу заснеженных равнин,

Да увижу неба чарующую синь,

И услышу снова, как поёт метель

Вот какое чудо мне подарит Гжель

!

Поверить трудно

: неужели,

Всего два цвета? Чудеса!

Вот так художники из Гжели

На снег наносят небеса!

Какие розы и пионы

На чашках пишут мастера.

И сине-белые бутоны,

Прекрасны нынче, как вчера!

Л. Куликова.

Чудо с синими цветками,

Голубыми лепестками,

Синими цветочками,

Нежными виточками.

На белом фарфоре,

Как на заснеженном поле,

Из-под белого снежочка,

Растут синие цветочки.

Неужели, неужели,

Вы не слышали о Гжели

?

Синие птицы по белому небу,

Море цветов голубых,

Кувшины и кружки –

Быль или небыль?

Изделия рук золотых.

Синяя сказка —

Глазам загляденье,

Словно, весною капель!

Ласка, забота, тепло и терпенье —

Русская, звонкая Гжель

!

За столом сидели бабушка и дед,

Пили чай из Гжели часто

, много лет.

Чайник, чашки, кружки согревали нас,

Милые зверушки радовали глаз.

Но пришёл с подружкой внук к себе домой.

Ходики с кукушкой, скатерть с бахромой…

Может, и дичают где-то там вдали,

Только в Гжель

он чаю для неё налил.

Сколько б ни летели миллионы дней,

Мы без нашей Гжели

, словно без корней.

Белизны и сини нежные цветы,

Это всё Россия – мама, папа, ты!

Фарфоровые чайники, подсвечники, часы,

Животные и птицы невиданной красы.

Деревня в Подмосковье прославилась теперь,

Известно всем в народе её названье – Гжель

!

Гордятся в Гжели

жители небесной синевой,

Не встретите на свете вы красоты такой.

Голубизну небесную, что сердцу так мила,

Кисть мастера на чашу легко перенесла.

У каждого художника есть свой узор любимый,

И в каждом отражается сторонушка родимая

:

Её трава шелковая, её цветы весенние

И мастерство волшебное, достойно восхищения!

Гордятся в Гжели жители

Небесной синевой.

Не встретите на свете вы

Красоты такой!

Голубизну небесную,

Что сердцу так мила,

Кисть мастера на чашечку

Легко перенесла.

В тихом Подмосковье

Речка Гжелочка бежит

.

Вдоль этой речки

Деревенька стоит.

Заросли ивы вдоль речки растут

Умельцы в той деревне живут.

Расписную посуду они мастерят,

Синим по белому чудо творят.

П. Синявский.

Есть в Подмосковье такое местечко

:

Белая рощица, синяя речка.

В этой негромкой российской природе

Слышится эхо волшебных мелодий.

И светлеет вода родниковая,

И дыхание ветра слышней.

Расцветает Гжель васильковая

,

Незабудковая Гжель

!

Что может быть прекрасней Гжели

?

Её фарфоровых изделий

И чайников, и самоваров, кружек,

И блюд, забавнейших игрушек?

Лепных побелок расписных

Горшочков, чашечек чудных?

Своими мы руками

Готовили их сами!

Н. Кутузова.

Кто придумал это слово,

Это слово немудрено?

Жгелью раньше Гжель звалась

,

Была пёстрой, а сейчас —

Это чудо синее

На блюдечке раскинуто.

Раз мазок, два мазок,

Завиток и точки…

Расцветут на белой глине

Синие цветочки.

В. Горичева.

В нашей мастерской чистота, уют, покой.

В печке обжигаются, на весь мир прославятся

Гжельские поделки

: кошки, мышки, белки…

Под кисточкой волшебной мастериц

Оживают стайки разноцветных птиц.

Машут лепестками волшебные цветы.

Гжельские картины чудесной красоты

!

Н. Кутузова.

Кутузова.

Ай да посуда, что за диво, хороша и та, и та,

Все нарядны и красивы, расписные, все в цветах!

Здесь и роза, и ромашка, одуванчик, васильки,

С синей сеточкой по краю, просто глаз не отвести.

Сотворили это чудо не за тридевять земель,

Расписали ту посуду на Руси, в местечке Гжель

.

Край фарфорового чуда, а кругом него леса.

Синеглазая посуда, как весною небеса.

Вазы, чайники и блюдца так и светят на столе!

Из раскрашенной посуды есть вкусней и веселей!

Сине-голубые розы, листья, птицы.

Увидев вас впервые, каждый удивится!

Чудо на фарфоре – синяя купель.

Это называется просто роспись…Гжель

.

Как появилась гжель? — Жизнь замечательных имен — LiveJournal

Звонкое слово «гжель» обозначает русскую фаянсовую посуду и украшения. Гжель имеет белый цвет и раскрашена синей кобальтовой краской.

Гжель – это старинный район, где издавна занимались гончарным промыслом. В так называемый «Гжельский куст» входят 27 населенных пунктов. Этот район расположен приблизительно в 60 километрах к востоку от Москвы в сторону Мурома и Владимира. Час езды на электричке с Казанского вокзала.

В так называемый «Гжельский куст» входят 27 населенных пунктов. Этот район расположен приблизительно в 60 километрах к востоку от Москвы в сторону Мурома и Владимира. Час езды на электричке с Казанского вокзала.

Места здесь довольно скудные, болотистые и глинистые. Вырастить что-либо на такой земле – проблема. Но в том-то и дело, что такие замечательные глины, как находили в этом районе, сами по себе были сокровищем. Поэтому здешних жителей издавна кормило ремесло, и кормило лучше, чем земледелие. В районе реки Гжелки занимались гончарным промыслом и добились в нем выдающихся успехов.

Гжель известна по крайней мере, с 14-го века. Гончары из Гжели привозили произведенную ими посуду в Москву. Везли горшки, миски, кирпичи, изразцы и… детские свистульки. Ерундовая, казалось бы, вещь, дешевка. Но когда свистулек продается много тысяч в год, их производство приносит хороший доход. Кроме того, гжельцы поставляли в Москву и местную глину, снабжали сырьем московских гончаров из Гончарной слободы, что находилась на Таганском холме.

В 1770-е годы в России пытались начать производства фарфора. Секрет изготовления тонкой, изящной посуды вывезли из саксонского города Майсен, а белые глины начали искать по всей России. В деревне Перово (сейчас она является районом Москвы) в начале 19 века существовала фарфоровая фабрика Отто, где изготавливали фарфоровую посуду по майсенскому способу. На этой фабрике работал гончар из Гжели Павел Куликов. Он видел, как и из чего изготавливают фарфоровую посуду, а главное, научился ее обжигать. Надо сказать, что конструкция горна и режим обжига при производстве фарфора – главный секрет. Обучившись, Павел Куликов вместе с братом начал искать в окрестностях родной деревни белую глину, из которой можно было изготавливать фарфоровую посуду. Поиски завершились успехом. В районе деревни Минино они нашли залежи светлой серой глины. Братья соорудили на своем дворе печь для обжига фарфора и начали производство. Вместо фарфора у них получился грубоватый и непрочный фаянс. Несмотря на это, фаянсовая посуда, красивая, белая и гладкая пользовалась спросом. Она выглядела лучше глиняной посуды, и при этом дешевле фарфоровой.

Она выглядела лучше глиняной посуды, и при этом дешевле фарфоровой.

Братья Куликовы, желая сохранить монополию на производство фаянса, делали всё сами. Но информацию утаить невозможно. Соседи прокрались в их мастерскую, разведали устройство печи для обжига и построили такие же у себя на подворьях. Так Гжель стала центром производства русского фаянса. Вскоре местные мастера нашли способ украшать свои изделия глазурью и разноцветной росписью.

Одним из основателей фарфорового производства в Гжели был Яков Васильевич Кузнецов. В 1810 году он выкупился на волю у помещика и открыл в Гжели собственное дело. Дело пошло, и уже через два года завод работал на всю мощность. Когда Якову Кузнецову стали помогать его дети, Терентий и Анисим, производство стало расширяться. В 1832 году заработал второй завод Кузнецовых, в Дулево Владимирской губернии. В 1889 году наследники Якова Кузнецова основали товарищество по производству фарфоровых и фаянсовых изделий. Со временем товарищество объединило под своим управлением семь российских заводов по производству посуды из фаянса и фарфора. Правление «Товарищества» находилось в Москве на Мясницкой улице. В этом доме сейчас размещается магазин «Фарфор». Все фарфоровые заводы в Гжели объединились «под одной рукой» и это была рука Кузнецовых.

Правление «Товарищества» находилось в Москве на Мясницкой улице. В этом доме сейчас размещается магазин «Фарфор». Все фарфоровые заводы в Гжели объединились «под одной рукой» и это была рука Кузнецовых.

После революции кузнецовские заводы были национализированы и разъединены. Каждое производство было само по себе. В 1930-х и в 1940-х годах около половины производства советского фарфора и фаянса оказалось сосредоточенным в Гжели. К сожалению, многие традиции мастеров оказались утраченными. Их пришлось восстанавливать заново.

Гжель стала одним из центров прикладного и декоративного искусства сначала СССР, а потом Российской Федерации. Здешние художники создают посуду традиционных форм. Эта посуда по большей части используется в декоративных целях, хотя остаются вполне функциональными.

Кроме посуды в Гжели освоили производство изразцов, архитектурных украшений из фарфора, а также начали выпускать фаянсовые статуэтки. Для росписи гжельского фаянса мастера применяют четыре цвета: коричневый, желтый, зеленый и синий.

Голубая и синяя роспись кобальтовой краской стала фирменной для гжельского фаянса. И сейчас, когда говорят о гжельской росписи, предполагают именно роспись синего цвета. Мастерицы-маникюрщицы даже ввели в пользование узор «гжель», расписывают синим и голубым цветом ногти, вырисовывая на них традиционные гжельские узоры, цветки и листки.

Полезные ссылки:

- Гжель в Википедии

- Откуда на Руси появилась Гжель?

- История возникновения Гжели

- Товарищество производства фарфоровых и фаянсовых изделий М. С. Кузнецова

Гжель — Теория — Zen Designer

Гжель — это не просто народный промысел, это район, состоящий из 27 деревень, объединённых в «Гжельский куст». Район расположен примерно в шестидесяти километрах от Москвы по железнодорожной линии Москва — Муром — Казань. Сейчас «Гжельский куст» входит в Раменский район Московской области. Район давно известен богатыми месторождениями глины, идеально подходящей для производства керамики, и, следовательно, для керамических отраслей, выросших вокруг месторождений. Фактически все 27 деревень давно занимались производством керамики. В 18 веке «Гжельский куст» стал известен как большой керамический центр, производивший не только глиняные изделия для чисто утилитарных целей, но также художественные и декоративные предметы. А в 19 веке слово Гжель стало синонимом уникальной русской керамики.

Фактически все 27 деревень давно занимались производством керамики. В 18 веке «Гжельский куст» стал известен как большой керамический центр, производивший не только глиняные изделия для чисто утилитарных целей, но также художественные и декоративные предметы. А в 19 веке слово Гжель стало синонимом уникальной русской керамики.

Развитие гжельского керамического центра совпало с появлением майолики. В то время майоликовые изделия назывались в России цениной (происхождение слова неизвестно), а в Европе — фаянсом. Продукт обычно изготавливался из тонированных глин, имел массивную пористую оболочку и украшался эмалевыми цветами в полихромных тонах, обычно в «крестьянском» стиле. Правда ценина впервые была произведена в Москве при учреждении купца Афанасия Гребенщикова, нанявшего нескольких гончаров Гжели. Узнав секреты майолики, вернувшиеся домой гончары, стали делать собственные изделия. Это была майоликовая посуда с цветной росписью, глазурованная, но обожженная при низких температурах, потому не отличавшаяся долговечностью. К сожалению, мы понятия не имеем, кто эти гончары, их имена неизвестны. Однако начало было положено; в течение нескольких лет майолика Гжель стала успешно конкурировать с продукцией Гребенщикова.

К сожалению, мы понятия не имеем, кто эти гончары, их имена неизвестны. Однако начало было положено; в течение нескольких лет майолика Гжель стала успешно конкурировать с продукцией Гребенщикова.

Сине-белая гжельская роспись

Привычная для нас сине-белая роспись появилась относительно недавно, лишь в 19 веке. Ранее мода на подобную сине-белую роспись на фаянсе пришла в Россию из Голландии (постарался Петр Первый), а еще ранее Голландцы позаимствовали идею у китайцев.

В то время как знаменитая итальянская ренессансная майолика заимствовала предметный материал из современной живописи и служила исключительно декоративной цели, посуда Гжели, напротив, была утилитарна, украшалась двухмерной росписью чисто народного происхождения.

Ассортимент Гжель включал практически все виды домашней утвари: тарелки, кружки, кувшины и многое другое. Чаще всего это была глазурованная посуда без орнаментации, ценившаяся именно за свою гигиеническую белизну. Тем не менее, всегда существовал и всегда будет существовать спрос на привлекательные, красочные, художественные изделия, потому что каждый гончар стремился создать нечто индивидуальное, отчего каждое изделие Гжель уникально.

Предметный материал для росписи не обладает значительным тематическим разнообразием, не заимствовался из живописи или литературы, но был изобретением самого гончара, который преимущественно был неграмотный, зато проявлял художественную интуицию. Так обычные растительные мотивы, простое наблюдение за природой, деревенской и городской жизнью, пропущенное сквозь творческое воображение, стали неотъемлемой частью керамики Гжель. Дизайн представляет собой рисованный вручную рисунок, очерченный темным пигментом по светлой тонированной глазурованной поверхности, а затем украшенный зелеными, желтыми, коричневыми и синими пигментами.

В окрестностях Гжель нет ничего особенного. За исключением, конечно же, тянущихся до горизонта полей, синеватой окраины леса вдали. Может быть, эта мерцающая синяя дымка была перенесена на белоснежное поле фарфора Гжель? А может это первые цветы пробиваются из-под тающего снега? В любом случае то, что кажется простейшей домашней утварью, становится настоящим произведением искусства. Гжельская посуда пользуется огромной популярностью, как в России, так и за рубежом, узнаваемая сразу же по своей характерной сине-белой цветовой гамме, своеобразным рисункам и формам. Слово «Гжель» стало чрезвычайно популярным в наши дни, ассоциируясь с красотой и гармонией, сказкой и реальностью. Художественные работы Гжель привлекают любителей красоты из-за богатой фантазии и высокого мастерства их создателей. Гжель считается колыбелью и основным центром русской керамики. Именно здесь сложились ее лучшие черты и развивались самые высокие достижения народного искусства. Ключ к удивительному успеху находится в поразительной выразительности и уникальности Гжельского фарфора, который вызывает волнующие эмоции от общения с Матерью-природой. Неудивительно, что рисунки ручной росписи, взятые из природы, наиболее гармонично сочетаются с формой.

Гжельская посуда пользуется огромной популярностью, как в России, так и за рубежом, узнаваемая сразу же по своей характерной сине-белой цветовой гамме, своеобразным рисункам и формам. Слово «Гжель» стало чрезвычайно популярным в наши дни, ассоциируясь с красотой и гармонией, сказкой и реальностью. Художественные работы Гжель привлекают любителей красоты из-за богатой фантазии и высокого мастерства их создателей. Гжель считается колыбелью и основным центром русской керамики. Именно здесь сложились ее лучшие черты и развивались самые высокие достижения народного искусства. Ключ к удивительному успеху находится в поразительной выразительности и уникальности Гжельского фарфора, который вызывает волнующие эмоции от общения с Матерью-природой. Неудивительно, что рисунки ручной росписи, взятые из природы, наиболее гармонично сочетаются с формой.

Сине-белая роспись удачно вписалась в культурный код русской ментальности – сочетание синего неба, белых церквей и золотых куполов (в современной гжельской росписи часто используется золочение). Но главный стилеобразующий элемент – это фирменный кистевой «мазок с тенями», способной создавать множество тончайших градаций синего цвета.

Но главный стилеобразующий элемент – это фирменный кистевой «мазок с тенями», способной создавать множество тончайших градаций синего цвета.

Ассортимент предметов настолько разнообразен, что трудно перечислить все. Наиболее типичные предметы — это чайники, кувшины, кружки, блюда, сахарницы, медовые горшочки. Это базовый набор порождает множество разных форм, происходящих от единственного предмета. Если возьмем, например, чайник, то найдем его также в виде диска, бочонка или сферы. Художники Гжели стремятся создать модели, как пригодные для массового производства сравнительно недорогих изделий, а также совершенно уникальных и дорогих предметов, предназначенных для выставок и музеев.

Сколько же на самом деле лет этому русскому народному промыслу?

Археологические исследования на территории Гжельского района подтверждают существование там керамики с начала 14 века. Это неудивительно, поскольку земля там всегда была богата высококачественными глинами.

Первое упоминание о Гжели как о местности относится к XIV веку: оно встречается в духовной грамоте, т. е. завещании Ивана Калиты 1328 года. Можно предположить, что стимулом для развития гончарного производства послужило присоединение гжельских земель к быстро растущему Московскому княжеству и получение московским князем ярлыка на великое княжение (1318 г.). Начиная с Ивана Калиты, на протяжении столетий, как одна из наиболее прибыльных волостей, переходила Гжель по наследству в роду великих московских князей и царей, принося им немалый доход.

е. завещании Ивана Калиты 1328 года. Можно предположить, что стимулом для развития гончарного производства послужило присоединение гжельских земель к быстро растущему Московскому княжеству и получение московским князем ярлыка на великое княжение (1318 г.). Начиная с Ивана Калиты, на протяжении столетий, как одна из наиболее прибыльных волостей, переходила Гжель по наследству в роду великих московских князей и царей, принося им немалый доход.

В середине XVII века, во времена царствования Алексея Михайловича, Гжель стала эксклюзивным поставщиком аптекарских и алхимических сосудов для Аптекарского приказа в Москве. К ним предъявлялись повышенные требования по качеству. Именно это и положило начало керамическому производству в России. Уникальность этого района заключается еще и в том, что здесь никогда не было крепостного права (Гжель принадлежала императорскому двору). Ремесло было основным занятием местного населения. Это позволяло полностью сосредоточиться на оттачивании мастерства и совершенствовании технологий производства. В результате Гжель стала колыбелью и одним из основных центров керамического производства в России, периодически «отпочковывая» совершенно иные производства. Так, отцы-основатели империи «Кузнецовского фарфора» были родом из Гжели.

В результате Гжель стала колыбелью и одним из основных центров керамического производства в России, периодически «отпочковывая» совершенно иные производства. Так, отцы-основатели империи «Кузнецовского фарфора» были родом из Гжели.

На карте России ранее не существовавший поселок под именем Гжель появился лишь в 10-х годах 20 века. В 1912 году на Казанской железной дороге на ветке Москва — Черусти была открыта железнодорожная станция, получившая название по местности — Гжель. Вокруг станции в течение нескольких лет и вырос поселок.

Следует особенно подчеркнуть, что современное производство разительно отличается от того, что производилось в прошлые века. Это совершенно новое искусство, впитавшее художественный и технологический опыт, накопленный несколькими поколениями гончаров. Ведь не было никакого переходного периода; знания и навыки, ранее передававшиеся от отца к сыну, исчезли еще до начала Первой мировой войны. А хаос, последовавший после Октябрьской революции 1917 года, только укрепил мнение, что народное искусство керамики Гжель больше никогда не будет воскрешено.

Однако к 20-м годам прошлого века часть мастерских снова заработали. Только благодаря содействию нового советского правительства и специально созданным экономическим и социальным основам. Были организованы кооперативы и после мучительного восстановления индустрия Гжель вновь приобрела прочную экономическую основу. В 30-х годах решилась проблема производства высокохудожественных произведений, но вскоре в планы вмешалась война. Хотя работа была приостановлена на пару лет, к 1943 году гончары снова работали.

Попытки возрождения старых традиций после войны были предприняты уже искусствоведами, художниками и инженерами из научно-исследовательского института искусств и ремесел. Изучалась большая коллекция Гжели, хранившаяся в Государственном историческом музее в Москве, о которой знали лишь несколько специалистов. Тогда два подвижника – Н. И. Бессарабова и А. Б. Салтыков – на основе старых образцов возродили практически утраченные приемы производства фарфоровых изделий с кобальтовой подглазурной росписью. Их начинание подхватила и продолжила плеяда талантливых художников, впоследствии ставших классиками современного гжельского стиля – Т. С. Дунашова, Л. П. Азарова, З. И. Окулова и другие.

Их начинание подхватила и продолжила плеяда талантливых художников, впоследствии ставших классиками современного гжельского стиля – Т. С. Дунашова, Л. П. Азарова, З. И. Окулова и другие.

В 1972 году Ассоциация «Гжель» была создана на базе шести мелких предприятий, расположенных в нескольких деревнях. Творческие коллективы разработали новые образцы. Созданы абсолютно новые формы предметов. Картина стала богаче и современнее.

Сегодня Ассоциация «Гжель» — современное предприятие, состоящее из 6 заводов с общим количеством персонала около 1500 высококвалифицированных специалистов: художников, скульпторов и технологов. Они производят вазы Гжель, статуэтки, игрушки, предметы интерьера, такие как камины, люстры и другие фарфоровые изделия.

Роспись под Гжель

Любая роспись, напоминающая гжельскую, но не произведенная гжельскими мастерами, называться Гжелью не может. Мы можем лишь имитировать гжельский стиль, обязательно упоминая, что роспись произведена «под Гжель», имитация. Как, например роспись яиц на подставках

Как, например роспись яиц на подставках

А в 12 году нам на рассмотрение и анализ прислали фотографии матрешек с идеей росписи под Гжель learn/599-matrjoshki-pod-gzhel. С тех пор мы мечтали сами сделать что-нибудь подобное, с сине-голубой росписью по белоснежному фону, но как-то не задавалось, не было таких заказов, а на роспись изделий «в стол» нет времени. Лишь недавно выполнили заказные матрешки с портретами по фотографиями, на которых одежды выполнены сине-голубой росписью по белоснежному фону, имитирующей гжельскую.

На иллюстрациях:

1. Изделия заводов Гжели, XVIII век. Майолика. Тарелка с петухом, кувшин, статуэтка «Баба с вёдрами», статуэтка «Щёголь в дрожках», квасник.

2. Гжельский фарфор Людмилы Азаровой, 1969. Слева — Квасник, справа — шкатулка «Самовар».

Тэг: Народные промыслы России

|

« Роспись деревянной доски в технике гжель »

Муниципальное бюджетное

образовательное учреждение Ново-Павловская ООШ Кашарского района

Тема занятия

« Роспись деревянной доски

в технике гжель »

Подготовила

и провела: учитель

Начальных классов

Купцова

О. В.

В.

Сл.Кашары

2020г.

Поурочный

конспект занятия

Возраст 7-10 лет.

Тема: Роспись деревянной доски в технике «Гжель»

Цель: Дать сообщение о росписи «Гжель» Выполнить

роспись по деревянной доске в технике «Гжель»

Задачи:

1. Провести

занятие о народном художественном промысле «Гжель» и рассказать о ее элементов

росписи.

2. Расписать

деревянную доску в технике «Гжель»

Личностные:

·

Мотивация

(научить презентовать себя, представив работу на выставку)

·

Отношения

к результатом труда человека или одноклассника.

Метопредметные:

Познавательные:

·

Уметь

анализировать свою работу и одноклассников.

·

Работать

с информацией, просмотр презентации и наглядного пособия

Коммуникативные:

·

Уметь

работать в коллективе.

Регулятивные:

·

Понимать

план действий

·

Понимать

учебную задачу

·

Планировать

Оборудование и материалы:

Разделочная доска, гуашь, кисти, учебная доска, простой

карандаш, ластик, цветные карандаши, мультимедийное сопровождение, баночка

с водой, салфетка.

Конспект

занятия по росписи деревянной доски техникой «Гжель»

№ | Этап | Содержания | Деятельность | Деятельность | УУД |

1 | Организационный | Приветствие | Приветствовать; Проговорить о рабочем | Приветствуют; |

|

2 | Актуализация | Задать | Задать | Слушают; |

|

3 | Объяснение

Анализ | Сообщения Вопросы | Рассказывать

3 | Слушают;

3 |

|

4 | Практическая

ТБ

Физ.

Продолжения | Алгоритм ТБ Музыкальная | Рассказывает; Показывает; Объясняет;

Рассказывает; Спрашивает;

Выполнение | Слушают; Вникают; Анализируют;

Отвечают;

Выполнение |

|

5 | Итог | Выставка; | Воспитательные | Слушаю |

|

6 | Уборка |

|

| Выполняют |

|

Приложения №1

Разделочные доски стали неотъемлемой частью кухонной

утвари еще в античные времена. Тогда их использовали, главным образом, для

Тогда их использовали, главным образом, для

разделывания мяса на пирах римской знати. Правда, в то время поднять

разделочную доску было делом нелегким – излюбленным материалом для изготовления

досок тогда был камень. Облегченный вариант, доска из дерева, появился чуть

позже и оставался практически неизменным вплоть до 20 века. Привычная нам

пластиковая разделочная доска появилась лишь в середине ХХ века. В 40-х годах

химик Мюллер в Германии и ученый Андрианов в СССР одновременно получили

силиконовые пластмассы, которые обладали высокой термостойкостью и

устойчивостью к действию воды, кислот и органических растворителей, как раз то,

что искали производители предметов для дома и кухни.

История возникновения росписи по дереву уходит в

глубину веков — она возникла тогда, когда возникла сама живопись — более 30

тыс. лет назад. Человек украшал предметы быта и стены своих жилищ в целях

внести в жизнь красоту и запечатлеть происходящие с ним события.

Дерево всегда являлось самым доступным для отделки

материалом — и именно роспись по дереву формировало изобразительное искусство и

человеческую культуру вообще. К сожалению, дерево обладает меньшей

К сожалению, дерево обладает меньшей

долговечностью, чем, например, камень, поэтому до наших дней дошла лишь

небольшая часть образцов деревянной росписи.

История возникновения росписи по дереву на территории

нашего государство также насчитывает немалое количество веков. Корни этого

искусства — в архаичных языческих временах. Тогда наши предки поклонялись

природным стихиям, а также Перуну, Велесу и множеству других богов. Сюжеты

древних мастеров деревянной росписи были посвящены, в основном, природе или

символизировали здоровье, удачу и процветание.

Деревянной росписью украшали фасады домов и внутренние

интерьеры. Исторические памятники с образцами древнего искусства росписи

сохранились до наших дней — дома с отделанными живописцами интерьерами можно

увидеть на русском Севере. Крестьянские избы расписывались в основном

изображениями цветов и птиц.

Приложения №2

История

возникновения ручной росписи Гжель

Среди прочих видов народных промыслов гжель занимает

одно из главных мест. Трудно найти человека, как у нас в стране, так и за её

Трудно найти человека, как у нас в стране, так и за её

пределами, который бы хоть раз не слышал о гжельской росписи. Все, что выходит

в свет под этой маркой можно отнести к маленьким произведениям искусства,

особенно учитывая то, что гжельские художники все свои изделия расписывают

исключительно вручную.

Возникновение этого художественного промысла ушло

далеко вглубь истории. Все началось с того, что в местечке, где было несколько

объединенных деревень, получивших единое название «Гжель», нашли большие залежи

глины. В те времена гончарное мастерство существовало в силу необходимости само

обеспечения. Глинистые земли давали скудный, небогатый урожай, и люди просто не

могли себя прокормить. Поэтому и стали использовать глину, которая в тех краях

была в изобилии, для гончарных работ.

С XVII века в Гжели добывают различные сорта глины,

занимаются изготовлением различных керамических, фаянсовых изделий. А в 1800

году в деревне Володино открывается один из первых фарфоровых заводов в России.

Примерно в это же время был найден особый сорт глины удивительного белого

цвета, на который и перешло все производство. Спустя 15–20 лет появилась

традиция росписи исключительно синей краской. А в конце XIX века гжельские

мастера стали использовать в декорировании кобальт и золотые обводки, что стало

их фирменным стилем и дошло в неизменном виде до наших дней.

На весь мир прославились гжельские народные умельцы.

Из глины они творят и создают настоящие рукотворные чудеса. Сюжеты и

вдохновение они черпали у самой природы. Благодаря фантазии живописцев

вырастают живые деревья и цветы, поют птицы. Традиционно, гжельская роспись

была именно на растительно-животную тему. Романтические пейзажи, нежные голубые

цветы, загадочные синие птицы — в каждом рисунке живет любовь, гармония и

традиции, накопленные и сбереженные мастерами гжельской росписи.

Гжельский фарфор, начиная свою историю в ремесленнических

гончарных мастерских, дойдя до нашего времени, стал национальной традицией в

русской истории. Высочайший профессионализм, богатая творческая фантазия и

Высочайший профессионализм, богатая творческая фантазия и

гармоничность — вот те отличительные особенности, которые уже третий век

привлекают к гжельским изделиям всех, кто любит и ценит русское искусство.

Приложения №3

1 вопрос.

Относится ли данный образец к росписи Гжель?

2 вопрос.

Главная цветовая гамма

росписи Гжель?

3 вопрос.

На какую тему была гжельская роспись?

Приложения №4

Презентация на тему гжельская роспись.

Презентация на тему росписи по дереву. Алгоритм

работы.

Приложения № 5

Техника безопасности.

по охране труда при работе с красками и акриловым

лаком

1. Общие требования безопасности

1.1. Избегать попадания краски на одежду и открытые участки

тела.

1.2. Рабочее место должно быть хорошо освещено.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду.

2.2. Подготовить рабочее место к работе: убрать все

лишнее и

покрыть стол целлофановой пленкой или клеенкой;

2. 3. Взболтать баночки с красками и лаком перед использованием

3. Взболтать баночки с красками и лаком перед использованием

с закрытыми крышками.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Бережно относиться к своей работе и инструментам

для работы.

3.2. Хранить кисти в специальных пеналах.

3.3. Баночки с красками и лаками хранить в коробках,

во избежание опрокидывания.

3.4. Не размахивать рукой с кистью, во избежание нанесения

колющих травм соседям.

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. В случае попадании краски или лака на одежду или

открытые участки тела, необходимо промыть проточной водой.

4.3. При плохом самочувствии или внезапном заболевании

сообщите педагогу.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Хорошо вымыть кисти теплой водой с мылом.

5.2. Герметично закрыть флакон с краской и лаком.

5.3. Кисти убрать в чехол, а краски и лаки в коробку.

5.4. Приведите свое рабочее место в порядок.

5.5. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

5.6. Уходите из кабинета спокойно, не толкаясь,

соблюдая дисциплину.

Приложения №6

Музыкальное сопровождения физ. минутки. Презентация

Искусство гжели

Гжель – богатый русский народный промысел производства керамики и фарфора и вид русской народной росписи, также один из традиционных российских центров производства керамики. Более широкое значение названия «Гжель», – являющееся правильным с исторической и культурной точки зрения, это обширный район, состоящий из 27 деревень, объединённых в «Гжельский куст». «Гжельский куст» расположен примерно в шестидесяти километрах от Москвы.

До сегодняшнего времени сохранили местные жители неповторимый облик керамических изделий, передавая из поколения в поколение мастерство, бережное отношение к драгоценному материалу, любовь к природе, которая и дала возможность родиться и расцвести гжельскому промыслу.

История возникновения гжели имеет глубокие корни. Первые письменные свидетельства о гжели были найдены в письменных изданиях за 1339 г. Данные источники являлись духовной грамотой, которая принадлежала Ивану Даниловичу Калите.

Первые письменные свидетельства о гжели были найдены в письменных изданиях за 1339 г. Данные источники являлись духовной грамотой, которая принадлежала Ивану Даниловичу Калите.

Гончарными ремеслами здесь занимались издавна, изготовляли всевозможные тарелки, квасники, игрушки, расписанные керамическими красками. Мастера Гжели постоянно находились в поиске новых форм и технологий производства керамики. Примерно до 14 века в Гжели изготавливали гончарную посуду, а начиная с 17 века начали делать изделия из керамики и «муравленую» посуду, которая имела свойство не пропускать воду. «Муравленой» называли посуду, покрытую глазурью, обычно коричневой или зеленоватой.

К 1812 году в Гжели насчитывается 25 заводов, выпускающих посуду. Среди них самыми популярными были заводы Ермила Иванова и Лаптевых в деревне Кузяево. По подписям на оставшихся изделиях известны мастера Никифор Семёнович Гусятников, Иван Никифорович Срослей, Иван Иванович Кокун. Кроме посуды, делали игрушки в виде птиц и зверей и декоративные статуэтки на темы из русского быта. Блестящие белые лошадки, всадники, птички, куклы, миниатюрная посуда расписывались лиловой, жёлтой, синей и коричневой красками в своеобразном народном стиле. Краски наносились кистью. Мотивами этой росписи являлись декоративные цветы, листья, травы.

Блестящие белые лошадки, всадники, птички, куклы, миниатюрная посуда расписывались лиловой, жёлтой, синей и коричневой красками в своеобразном народном стиле. Краски наносились кистью. Мотивами этой росписи являлись декоративные цветы, листья, травы.

В 18 веке к Гжели постепенно приходит слава одного из крупнейших районов, который производит художественную майолику. Гжельская майолика украшалась лепной и яркой многоцветной росписью. Гамма росписи состояла из пяти цветов – желтого, зеленого, коричневого, вишневого и синего по белому фону. Многообразны мотивы росписи. В живописи, живой и непосредственной, народные мастера воссоздавали сказочные архитектурные пейзажи, сцены охоты, изображали различных животных, фантастических птиц, живописные цветы и травы. Гжельская майолика успешно продавалась не только на местных рынках и ярмарках, но и охотно раскупалась в Москве, Нижнем Новгороде, Сибири, Средней Азии, на Кавказе. Изделия этого периода отличаются отточенностью форм, уверенной сочной росписью.

С конца 18 века начался кризис майоликово производства Гжели, вызванный появлением в стране английского фаянса с тонким белым плотным черепком, декорированным печатными рисунками, который стоил дешево и в больших количествах ввозился в Россию.

В первое десятилетие 19 века в результате длительных экспериментальных работ с глиной по созданию фарфора был получен так называемый «полуфаянс» – керамическая масса, близкая по составу фаянсу; изделия из нее, покрытые прозрачной глазурью, реже белой эмалью, имеют серый, более пористый и толстый и менее прочный, чем у изделий из фаянса, черепок. Приготовлялся полуфаянс из гжельской светлой глины, так называемой «мининки», добываемой около деревни Минино. Роспись по нему выполнялась синей смальтовой краской. Из сохранившихся изделий из гжельского полуфаянса больше всего кувшинов, широкогорлых, приземистых и устойчивых, с носиком-выливом. Почти сферическое тулово кувшина как нельзя лучше подходило для орнаментальной росписи, располагавшейся обычно концентрическими кругами. Для полуфаянса характерна синяя подглазурная роспись, наносимая быстрыми мазками кисти на белую обожженную поверхность изделий

Для полуфаянса характерна синяя подглазурная роспись, наносимая быстрыми мазками кисти на белую обожженную поверхность изделий

«Полуфаянс» явился как бы переходным материалом от майолики к тонкому фаянсу. Он возник в Гжели как подражание английскому фаянсу, но уступал ему в технических свойствах. 1820-1830 годы были плодотворными для гжельской керамики. В это время был освоен выпуск изделий из тонкого фаянса и фарфора. Это уже являлось признаком высочайшего мастерства. Вскоре гжельские изделия становятся лучшими на всей территории России. Они получают широчайшее распространение не только по всей территории страны, но и вывозятся в Среднюю Азию, и даже в страны Ближнего Востока. Причем учитывая национальные местные вкусы и обычаи, гжельские умельцы выпускают чайники, различные пиалы и другую восточную посуду, имеющую характерную для тех мест окраску и орнамент.

Посуда из Гжели была широко представлена и в русских трактирах. В период расцвета гжельского производства активно работало более тридцати фабрик. В конце 19 века гжельское искусство приходит в упадок, спрос на продукцию падает, остается работать лишь несколько наиболее крупных фабрик. После окончания гражданской войны потихоньку гжельский промысел вновь стал набирать обороты, стали открываться новые артели. Подлинное же возрождение искусства Гжели началось лишь по окончании Великой Отечественной войны.

В конце 19 века гжельское искусство приходит в упадок, спрос на продукцию падает, остается работать лишь несколько наиболее крупных фабрик. После окончания гражданской войны потихоньку гжельский промысел вновь стал набирать обороты, стали открываться новые артели. Подлинное же возрождение искусства Гжели началось лишь по окончании Великой Отечественной войны.

Современный гжельский фарфор, возрожденный известным специалистом и исследователем русской керамики Александром Салтыковым и художницей Научно-исследовательского института художественной промышленности Наталией Бессарабовой, продолжал традиции гжельского искусства. С этого момента техника Гжели претерпела кардинальные изменения, стали использоваться уже новые керамические краски (высокотемпературный подглазурный кобальт), и в итоге появилась та самая Гжель, которую легко узнают во всем мире.

Плоские дисковидные кумганы и чайники, объемистые кувшины и вазы, вместительные кружки и бокалы имеют много общих черт с народной керамикой Гжели. За основу подглазурной кистевой росписи кобальтом взята растительная орнаментика гжельского полуфаянса и фарфора. Кроме растительной применяется и сюжетная роспись в виде различных сцен из народной жизни.

За основу подглазурной кистевой росписи кобальтом взята растительная орнаментика гжельского полуфаянса и фарфора. Кроме растительной применяется и сюжетная роспись в виде различных сцен из народной жизни.

Следуя традициям народной керамики, гжельцы создают посуду со скульптурными дополнениями и декоративную жанровую скульптуру.

Причина популярности фарфора Гжели в его декоративности, рукотворности, затейливости и фантазии сувенирных изделий, широте образов мелкой пластики, в его жизнеутверждающем характере. Гжель привносит в дом чистоту и легкость, простую изысканность, дышащую историей и традиционностью. Каждое изделие – это произведение искусства, уникальное и неповторимое. Работы гжельских мастеров покоряют своей особой образностью, их отличает оригинальное решение формы изделий, великолепное мастерство росписи. Лучшие традиции прошлых лет нашли свое отражение и в современном неподражаемом искусстве Гжели.

Источники:

http://www. liveinternet.ru/users/ninapr/post231932120

liveinternet.ru/users/ninapr/post231932120

https://yandex.ru/search/?lr=20900&msid=1481601342.56671.22878.7160&text=%D0%B3%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8C

http://www.artrusse.ca/Russian/Gjel_rus.htm

http://www.artvek.ru/dekor07.html

http://www.bibliotekar.ru/7-narodnye-promysly-i-remesla/21.htm

Гжель и Иван Царевич – Из России с любовью

Много раз я слышал, как люди называют матрешек бабушками . Дело в том, что матрешки есть матрешки… это не бабушки (бабушка по-русски). Люди могут не знать его правильного названия, но они знают, что это самый известный русский сувенир. Ах, матрешки, кто не захочет купить их, путешествуя по России? Это определенно обязательная покупка для каждого иностранного туриста. К сожалению, мой долг сообщить вам, что есть много альтернатив матрешкам!

Сегодня я представлю одну альтернативу: гжель .

Эти фарфоровые поделки под названием гжель возникли в 14 веке в небольшом городке Гжель, недалеко от Москвы. Забавно, ха. По сути, основной отраслью промышленности этого города была гончарная. На протяжении веков они снабжали империю глиной ручной работы, черепицей, кирпичом и гончарными изделиями. Вскоре гжель , голубой узорчатый стиль керамики, стал традиционным русским ремеслом. Русские любят эти фарфоровые статуэтки, покрытые сплошной белой глазурью с характерным голубым орнаментом.Это очень изящный стиль живописи с использованием мотивов растительного и геометрического орнамента. У меня даже дома есть!

Забавно, ха. По сути, основной отраслью промышленности этого города была гончарная. На протяжении веков они снабжали империю глиной ручной работы, черепицей, кирпичом и гончарными изделиями. Вскоре гжель , голубой узорчатый стиль керамики, стал традиционным русским ремеслом. Русские любят эти фарфоровые статуэтки, покрытые сплошной белой глазурью с характерным голубым орнаментом.Это очень изящный стиль живописи с использованием мотивов растительного и геометрического орнамента. У меня даже дома есть!

Художники гжели чаще всего черпают вдохновение в русских народных сказках. Ниже приведен один пример (извините, если я отклоняюсь от темы, но я действительно считаю, что это связано с темой):

С гордостью сообщаю, что это первое оригинальное изображение в моем блоге *большой успех*

Это сцена из очень известной народной сказки «Иван-царевич и серый волк».Есть даже знаменитая картина Виктора Васнецова, тоже изображающая эту сцену из народной сказки.

Иван-царевич на Сером волке Виктор Васнецов (1889)

Эту прекрасную картину я видел в Третьяковской галерее в Москве. Это было потрясающе, как и все остальные картины Васнецова, где народная культура встречается с искусством. На его картине Иван и Елена Прекрасные пытаются уйти от погони, скачут по сумрачному лесу. Иван-царевич, или Иван-царевич, на самом деле является одним из главных героев русского фольклора.Он появляется во множестве разных сказок, всегда герой. Он молод и смел, и вы можете найти его борющимся против Кощея Бессмертного, злого персонажа из рассказа Смерть Кощея Бессмертного , или вы можете найти его преследующим мифическую птицу, выдающуюся фигуру во многих народных сказках. . Эта птица, называемая жар-птицей, является главным объектом вожделения всех героев, в том числе и Ивана-царевича. Я никогда не мог понять, что такого особенного в этой птице, что заставило их так сильно ее хотеть.Это то, что они всегда ищут… почти в каждой народной сказке. Оказывается, у этой птицы золотые перья, такие светлые и чистые, что одного пера достаточно, чтобы осветить всю темную комнату.

Это было потрясающе, как и все остальные картины Васнецова, где народная культура встречается с искусством. На его картине Иван и Елена Прекрасные пытаются уйти от погони, скачут по сумрачному лесу. Иван-царевич, или Иван-царевич, на самом деле является одним из главных героев русского фольклора.Он появляется во множестве разных сказок, всегда герой. Он молод и смел, и вы можете найти его борющимся против Кощея Бессмертного, злого персонажа из рассказа Смерть Кощея Бессмертного , или вы можете найти его преследующим мифическую птицу, выдающуюся фигуру во многих народных сказках. . Эта птица, называемая жар-птицей, является главным объектом вожделения всех героев, в том числе и Ивана-царевича. Я никогда не мог понять, что такого особенного в этой птице, что заставило их так сильно ее хотеть.Это то, что они всегда ищут… почти в каждой народной сказке. Оказывается, у этой птицы золотые перья, такие светлые и чистые, что одного пера достаточно, чтобы осветить всю темную комнату. Перья такие блестящие, что способны лишить человека зрения. Его перья сияют золотом и серебром, крылья подобны пламени, глаза сверкают, как хрусталь. Во всяком случае, по просьбе отца Иван должен был поймать и доставить жар-птицу обратно в отцовский замок. Во время своего путешествия он встречает серого волка и Елену.

Перья такие блестящие, что способны лишить человека зрения. Его перья сияют золотом и серебром, крылья подобны пламени, глаза сверкают, как хрусталь. Во всяком случае, по просьбе отца Иван должен был поймать и доставить жар-птицу обратно в отцовский замок. Во время своего путешествия он встречает серого волка и Елену.

Ковер-самолет Виктор Васнецов (1880)

Здесь тоже мы видим Ивана-царевича. На этой картине он летит со своим захваченным трофеем — жар-птицей в золотой клетке. Если вы увеличите изображение, то сможете рассмотреть эту удивительную птицу более подробно! Вам также может быть интересно, что это за штука, на которой он сидит… ну, это ковер-самолет. Легенда гласит, что в русских народных сказках героям могут быть даны различные волшебные дары, помогающие им переправиться «за тридевять земель, в тридесятое царство».Такие подарки ему часто дарит Баба-Яга, ведьма из славянского фольклора. Таков был один из самых главных героев русских народных сказок. Единственным его конкурентом является Иван-дурак, который, несмотря на простодушие и наивность, довольно удачливый молодой человек.

Гжельская версия птички

Надеюсь, из этого поста вы узнали кое-что о русской культуре. Фольклор всегда играл важную роль в русской культуре, поэтому на протяжении веков художники всех направлений старались сохранить его в своих произведениях.Именно так мы видим элементы народной культуры в гжельских фигурках и картинах Васнецова.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Связанные

Русская Гжель Настоящие деревянные русские коллекционные предметы ручной работы