Фото городецкой росписи: Page not found — clipartis Jimdo-Page! Скачать бесплатно фото, картинки, обои, рисунки, иконки, клипарты, шаблоны, открытки, анимашки, рамки, орнаменты, бэкграунды

Городецкая роспись по дереву

Село Городец было основано еще в XVI веке. Промыслом занимались крестьяне всех окрестных деревень: женщины пряли нитки, изготовляли холсты. В нижегородском крае пряли не с прялки, а с гребня. В донце вместо лопасти прялки вставляли гребень, а на его зубья надевали кудель. Поверхность донца давала художнику возможность развернуть целые живописные полотна. Донце, на котором сидела пряха, делалось из широкой доски, плавно сужавшейся к головке-подставке с отверстием, куда вставлялся гребень. Окончив работу, пряха вынимала гребень и вешала на стену избы донце, которое служило и для украшения интерьера.

Первоначально донца прялок местные мастера декорировали резьбой, а со второй половины XIX в. их стали украшать живописью. Местные предания сообщают, что замена резца на кисть произошла в 1870 г., когда в село Косково из Городца приехал Николай Иванович Огуречников, работавший по поновлению живописи в церквях. Он передал местным мастерам секреты технологии письма красками, приготовленными на жидком клее, показал, как пишутся беличьей кистью кони, птицы и нарисовал первые образцы мотивов цветочного орнамента — розы и «купавки», — ставшего характерным для городецких изделий.

Как правило, донца расписывали не по одному, а партиями.

Вначале мастер грунтовал доску донца, разделенную на несколько ярусов, клеевыми красками. Каждый ярус крылся своим цветом. После грунтовки художник очень аккуратно зачищал поверхность донец, удаляя поднявшиеся во время грунтовки ворсинки дерева, покрывал основу тонким слоем прозрачного жидкого клея, а затем тщательно просушивал донца.

Роспись велась такими же приготовленными на клею красками, причем они составлялись одновременно с подготовкой цветного грунта, что позволяло создавать гармоничную цветовую палитру. Первый этап росписи –подмалевок, во время которого намечался основной сюжет композиции и вырисовывались основные цветовые пятна. Далее мастер белилами прописывал места, где должны были быть изображены лица людей и кисти рук. Следующей стадией была оттеневка, когда более темным цветом наносились мазки на цветы, выделялись тычинки, прописывались прожилки листочков. Наконец черным или белым цветом выполнялась разживка. Она способствовала оживлению росписи и объединяла все мотивы в целостную композицию. Просушенное после росписи изделие покрывалось олифой.

Наконец черным или белым цветом выполнялась разживка. Она способствовала оживлению росписи и объединяла все мотивы в целостную композицию. Просушенное после росписи изделие покрывалось олифой.

Впоследствии сюжеты и тип росписей, ранее применявшийся только для донец прялок, стал использоваться для украшения различных предметов домашней утвари и даже мебели.

Городецкая роспись легкие рисунки. Городецкая роспись

Эмма Жавновская

Городецкая роспись

-один из традиционных русских народных промыслов. Эту замечательную роспись

трудно спутать с другой. Краски городецкой росписи яркие

,сочные,жизнерадостные-и все в ней символично. Вороные кони с крутой шеей и тонкими ногами-символ богатства,невиданные птицы-символ счастья,а цветы

-здоровье и успех в делах. Попробуем нарисовать

самый простейший узор-цветы и бутоны

. Вот такой.

Для этого нам понадобятся

:кисти разных размеров,гуашь или акриловые краски.

Широкой кистью тонируем круг под»дерево».

Смешиваем белую гуашь с красной и синей,получаем оттенки розового и голубого. Держим кисточку вертикально. Рисуем круги,так называемые «подмалевки»

Синей и красной гуашью рисуем»подмалевки»меньшего размера,немного заходя на основной круг.

Украшаем наш розан лепестками,на бутонах прорисовываем дуги

.

Теперь приступаем к изображению листьев и веточек. Примакивая кисточкой,делаем симметричные отпечатки листьев.

Ну и наконец,самое главное. Наш узор надо оживить. Берем самую тонкую кисть и легким касанием наносим «оживки» белой краской в виде точек,дуг,капелек,штрихов. Не переусердствуйте. Здесь главное-соблюсти

чувство меры.

Как видите,ничего сложного. Удачи всем!

Птички-свистульки.

Декоративные тарелочки.

Городец – это небольшой город в нижегородской области. Именно там почти 2 века назад зародилось традиционное искусство, которое сейчас принято назвать «городецкой росписью». Первые образцы изображений подобного типа встречаются на старинных прялках, а позднее стала встречаться и на элементах мебели, дверях, ставнях. Эти яркие картинки чем-то напоминают известную хохломскую роспись, но в то же время имеют свою специфику и немного проще по исполнению, т.к. рисунок наносится сразу на деревянную основу. Давайте изучим элементы для создания красивой городецкой росписи.

Первые образцы изображений подобного типа встречаются на старинных прялках, а позднее стала встречаться и на элементах мебели, дверях, ставнях. Эти яркие картинки чем-то напоминают известную хохломскую роспись, но в то же время имеют свою специфику и немного проще по исполнению, т.к. рисунок наносится сразу на деревянную основу. Давайте изучим элементы для создания красивой городецкой росписи.

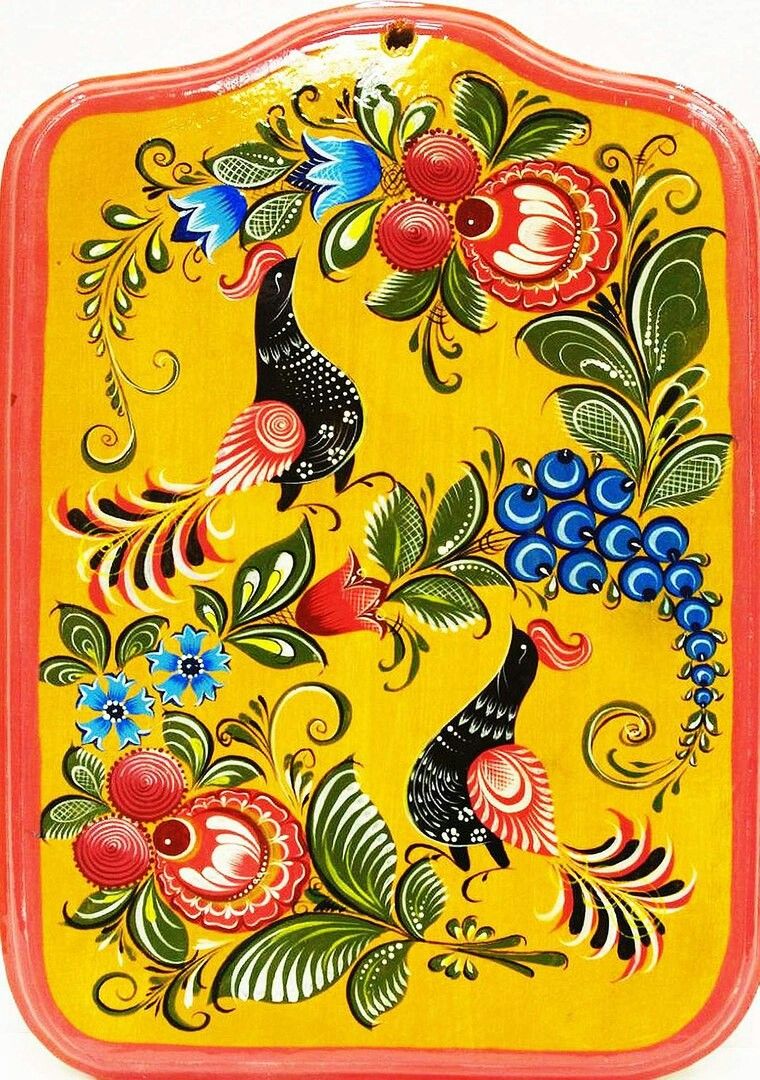

Рисунок выполняется яркими, насыщенными красками с использованием черной и белой обводки. Традиционными изображениями в стиле городецкой росписи являются цветочные мотивы, жанровые сценки и даже изображения различных животных (коней, барсов, петухов). Обычно типы изображений подразделяют на три группы, рассмотрим каждую из них более подробно.

Изучаем основные элементы городецкой росписи для рукодельниц

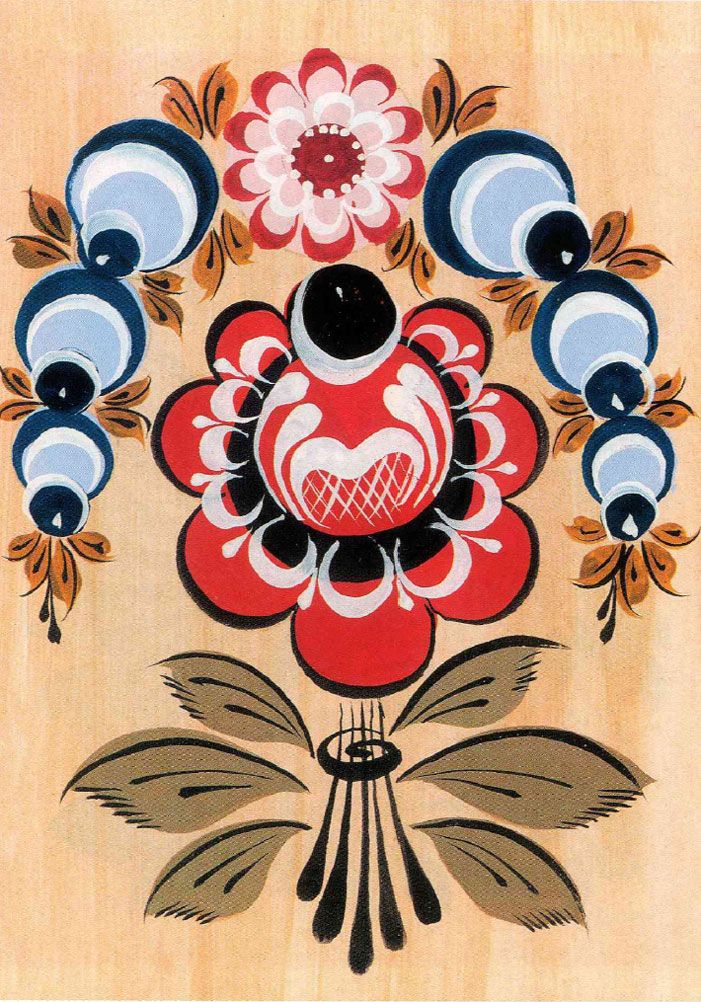

Цветочная роспись.

Этот тип изображений используется наиболее часто, т.к. он самый простой в исполнении. Самым простым вариантом будем изображение только одного крупного цветка, выписанного крупными мазками. Круглые предметы, например, элементы посуды, часто украшают следующим образом: по бокам изделия изображают цветочный орнамент, а на крышечке – узор из бутонов. Для украшения прямоугольных предметов (например, хлебниц), цветочный орнамент может быть вписан в форму ромба.

Круглые предметы, например, элементы посуды, часто украшают следующим образом: по бокам изделия изображают цветочный орнамент, а на крышечке – узор из бутонов. Для украшения прямоугольных предметов (например, хлебниц), цветочный орнамент может быть вписан в форму ромба.

Рассмотрим основные элементы цветочного типа росписи.

«Букет».

Данный тип орнамента представляет собой симметричное изображение бутонов. Обычно используется для украшения круглых предметов, например, крышек какой-либо посуды или деревянных досок.

«Гирлянда».

Вытянутый «подвид» букета. В центре изображается один крупный цветок, а от него в разные стороны расходятся более мелкие бутончики и листья. Может использоваться при росписи деревянных досок, мебели для детей, шкатулок.

«Ромб».

По своей сути представляет собой «букет», только не круглой, а ромбовидной формы. Этот элемент городецкой росписи часто можно встретить на ставнях, дверцах шкафов или иных прямоугольных предметах. На фото представлена кухонная доска с подобным узором.

На фото представлена кухонная доска с подобным узором.

«Цветочная полоса».

Один из старейших типов узоров в стиле городецкой росписи, именно так расписывали прялки в XIX веке. Как и следует из названия, представляет собой плотную полосу из цветков разного размера, которые симметрично чередуются, и небольших листочков. Сейчас этот тип росписи используется при росписи круглых объемных изделий, например, шкатулок. Кажется, что городецкая роспись пестрит невероятным количеством цветов. Однако если присмотреться, можно выделить несколько повторяющихся элементов. Среди наиболее популярных – розан.

«Венок».

Как и следует из названия, представляет собой «цветочную полосу», замкнутую в кольцо.

Помимо цветочных рисунков в городецкой росписи также часто встречаются изображения животных.

Цветочная роспись с мотивами «конь» и «птица».

Элементы такого типа для городецкой росписи часто можно встретить на кухонных досках, однако они могут встречаться и на мебели, и даже на более мелких предметах, например, деревянных ложках. Часто рисунки являются парными и изображаются симметрично по две стороны от условной центральной линии изделия. При этом обе стороны не обязательно могут быть совершенного одинаковыми, распространенным вариантом также являются дополняющие рисунки (черный и белых конь, петушок и курочка). Иногда встречаются комплекты из трех элементов, где два крайних являются симметричными, а центральный не имеет пары.

Часто рисунки являются парными и изображаются симметрично по две стороны от условной центральной линии изделия. При этом обе стороны не обязательно могут быть совершенного одинаковыми, распространенным вариантом также являются дополняющие рисунки (черный и белых конь, петушок и курочка). Иногда встречаются комплекты из трех элементов, где два крайних являются симметричными, а центральный не имеет пары.

Лошади и птицы изображаются посреди деревьев или в окружении пышных орнаментов. Считается, что подобные мотивы имеют определенное значение. Например, петух или конь считается символом солнца, удачи, процветания. Парное изображение петуха и курочки является залогом семейного благополучия, пожеланием счастья и множества детей.

Сюжетная городецкая роспись.

Наиболее сложна для рисования. Эти картинки изображают сценки из деревенской жизни – уборку урожая, свидания, танцы. Также часто встречаются иллюстрации к различным сказкам.

Конечно же, изображение каждой фигуры имеет свой скрытый смысл. Молодой мужчина на коне – это жених. Девушка-красавица, стоящая около березки – это невеста. Очень популярным является изображение застолий, причем заставленный кушаньями стол выписывается не менее тщательно, чем персонажи. Это является пожеланием богатства и процветания.

Молодой мужчина на коне – это жених. Девушка-красавица, стоящая около березки – это невеста. Очень популярным является изображение застолий, причем заставленный кушаньями стол выписывается не менее тщательно, чем персонажи. Это является пожеланием богатства и процветания.

Городецкая роспись отлично подходит для занятия с детьми любых возрастов. Для дошкольников больше подойдут простые цветочные узоры, которые рисуются крупными мазками, а с ребятами постарше можно уже попробовать более сложные изображения.

Видео по теме статьи

Для больше наглядности предлагаем посмотреть следующие видеоматериалы, на которых поэтапно демонстрируется выполнение городецкой росписи.

Городецкая роспись, которая родом из заволжских деревень, берет начало своего развития в середине XIX века. В то время в русских деревнях, окруженных широкими лесами, активно развивались деревообрабатывающие промыслы. В настоящее время элементы городецкой росписи изучаются, начиная с дошкольных учреждений на занятиях по декоративно-прикладному искусству.

Специфика техники

В старом Городце, откуда берет свое название данная роспись, происходил главный сбыт деревянных предметов быта раскрашенных в особом стиле, созданном тогдашними ремесленниками

Изначально роспись использовали для украшения прялочных донец. Дело в том, что сами городецкие прялки состояли из нескольких частей, само донце служило для закрепления копылка с гребнем. На донце во время работы сидели, затем прялка разбиралась, его вешали на стену. Так появилась необходимость украшения досточек, превращая их на некоторое время в картинки. Своим дизайнерским решением, заволжские мастера привлекли на покупку такого изделия многих жителей, что дало развитие городецкой росписи как народному промыслу.

На донцах изображали застывшие сюжетные линии. Повседневные, праздные или другие события из жизни крестьян и купцов. Дамы и кавалеры в пышных нарядах гуляли на ярмарках, пили чай, сидя за круглым столом, фон не детализировался, лишь ограждаясь колонами, цветочными композициями, рисунок мог делиться не ярусы, обрамляться простыми линиями.

Для городецкой росписи характерны вороные кони, коты, птицы глухари, павлины, а также цветочные композиции.

Роспись наносилась прямо на деревянную поверхность темперными красками, на яичном желтке. Иногда для фона могли использоваться для грунта красные и желтые краски. Цветовая гамма имеет насыщенные, а также разбавленные оттенки красных, желтых, черных цветов. В более поздних работах появляется зеленый и синий.

Техника рисования

Основные элементы городецкой росписи лишь немного изменились со временем. Стиль и принципы ее рисования изучают на практике рисования по дереву для дошкольников. На начальном уровне практикует рисование цветочных орнаментов, узнаваемых среди разных видов искусств. Используемые мотивы схематично изображают симметричные бутоны роз, розанов, ромашек и купавок, имеют свои характерные признаки. Существуют довольно простые схемы, по которым можно научиться рисовать в стиле городецкой росписи.

Рисование происходит поэтапно и требует использование красок, которые высыхают и не смешиваются с предыдущим нанесением, например, гуашь. Цветочные композиции могут образовывать гирлянды, ромбы, или рамки.

- «Гирлянды»;

- «Ромбы»;

- «Рамки» обычно используют для обрамления основного рисунка.

Итак, для начала наносится эскиз карандашом, определяющий положения основных элементов росписи.

Детализировать рисунок не обязательно, так как первый делом рисование красками начинается с так называемых замалевок, нанесением лишь пятен, кругов для бутонов и контуров листьев основными чуть разбавленными цветами цветами. Например, как показано на фото ниже. Первый шаг создания букетов.

Вторым слоем мы наносим более темный оттенок дугами для затеневки, то есть неразбавленными, насыщенными красками или затемненными. Прорисовка определяет контуры бутонов.

И последним этапом является нанесение белой краски для создания пестрой картины. В рисовании животных белые штрихи имеют завершающее значение в разрисовке шерсти и оперения. Этот процесс недаром называют «оживка».

В рисовании животных белые штрихи имеют завершающее значение в разрисовке шерсти и оперения. Этот процесс недаром называют «оживка».

Это самые простые основы рисования городецкой росписи, используемые на художественно-прикладных занятиях для детей в дошкольном и школьной возрасте.

Птицы и животные рисуются такими же поэтапными действиями, петушки и фазаны рисуются довольно таки просто и схематично.

Кони изображаются черной краской или охрой, в городецком стиле они также наряжены в поводья и седла, имеют изящный стан и пышные гривы.

Применение в жизни

Конечно, в отличие от старых работ, новый шаг в развитии росписи произошел благодаря появлению новым красками и технологиям. Техника мастерства в современной интерпретации творчества намного ярче и изящнее и преимущественно используют для сувенирно-декоративного предназначения, а также для развития художественных навыков. В наши дни элементы фантазией художников добавляются новые изображения в виде бабочек и насекомых и даже допускаются рисунки чудных единорогов.

Городецкая роспись — русский народный художественный промысел. Существует с середины XIX века в районе города Городец.

Яркая, лаконичная городецкая роспись (жанровые сцены, фигурки коней, петухов, цветочные узоры), выполненная свободным мазком с белой и черной графической обводкой, украшала прялки, мебель, ставни, двери.

В 1936 основана артель (с 1960 фабрика «Городецкая роспись»), изготовляющая сувениры; мастера — Д. И. Крюков, А. Е. Коновалов, И. А. Мазин.

Особенности

В нижегородских росписях можно различить два типа — павловские и городецкие росписи, которыми украшали сундуки, дуги, сани, детскую мебель, донца для прялок и многие мелкие предметы обихода.

Городецкий стиль отличается прежде всего содержательностью. В росписях основное впечатление дают жанровые сцены. Все эти изображения условны по характеру, очень вольны и декоративны по форме, а иногда граничат с шаржем. Это — быт крестьянства, купечества, пышный парад костюмов.

Значительное место занимают цветочные мотивы — пышные «розаны», писанные широко и декоративно. По выражению А. В. Бакушинского мастер стал подлинным живописцем.

По выражению А. В. Бакушинского мастер стал подлинным живописцем.

Об этом же говорит и В. С. Воронов, писавший, что «нижегородская манера представляет нам наиболее чистый вариант подлинного живописного искусства, преодолевшего рамки графического пленения и основанного исключительно на элементах живописи…»

Рядом с жанровыми реалистическими мотивами в городецких росписях живут и идеализированные, декоративные образы птиц и животных. Встречаются экзотические львы и барсы. Особенно часто изображение горячего, сильного коня или петуха в гордой, воинственной позе. Чаще всего это парные изображения, геральдически обращенные друг к другу.

Городецкие мотивы — сцены городской жизни

Панно. «Мой любимый Городец». Колесникова

Панно»Улица купеческая»Колесникова

Панно»Гуляй слобода» Колесникова

Панно»Городец хлебосольный» Колесникова

Городецкий мастер росписи любит цветы. Они всюду разбросаны на поле росписей веселыми гирляндами и букетами. Там, где позволяет сюжет, мастер охотно пользуется мотивом пышного занавеса, подхваченного шнуром с кистями. Декоративность мотивов подчеркивается декоративностью цвета и приемов.

Декоративность мотивов подчеркивается декоративностью цвета и приемов.

Любимые фоны — ярко-зеленый или напряженный красный, глубокий синий, иногда черный, на котором особенно сочно расплескивается многоцветие Городецкого колорита.

В характеристике сюжета разбелённые тона дают богатые оттенки цветовых переходов. Роспись ведется кистью, без предварительного рисунка, свободным и сочным ударом.

Он очень разнообразен — от широкого мазка до тончайшей линии и виртуозного штриха. Работа мастера быстра и экономна. Поэтому она очень обобщена, проста по приемам, свободна в движении кисти. Характерны городецкие цветочные росписи, многокрасочные и выразительные работы мастеров А. Е. Коновалова и Д. И. Крюкова.

История городецкой росписи

Роспись, которая ныне называется городецкой, родилась в Поволжье, в деревнях, расположенных на берегах чистой и светлой речки Узоры. В селениях Косково, Курцево, Хлебаиха, Репино, Савино, Боярское и др.

В XVIII в. возникает центр производства прядильных донец и игрушек. Свои изделия крестьяне отвозили продавать на ярмарку в село Городец. Поэтому роспись, выполненная на этих изделиях, получила название Городецкая.

Свои изделия крестьяне отвозили продавать на ярмарку в село Городец. Поэтому роспись, выполненная на этих изделиях, получила название Городецкая.

Толковый словарь русского языка В.И. Даля объясняет, что слово «донце» означает «дощечку, на которую садится у нас пряха, втыкая в нее гребень». Окончив работу, она вынимала гребень, а донце вешала на стену, и оно украшало избу. Поэтому народные умельцы уделяли особое внимание украшению досок резьбой и росписью.

Прялка была верной спутницей на протяжении всей жизни крестьянки. Часто служила подарком: жених дарил ее невесте, отец — дочери, муж — жене. Поэтому донце выбиралось нарядное, красочное, всем на радость и удивление. Прялка передавалась по наследству, ее берегли и хранили.

Для украшения досок мастера пользовались своеобразной техникой — инкрустацией, очень редко встречающейся в народном искусстве. Фигуры вырезали из дерева другой породы и вставляли в соответствующие по форме углубления. Эти вставки, сделанные из темного мореного дуба, рельефно выделялись на светлой поверхности донца. Располагая древесиной двух оттенков и пользуясь самым простым инструментом, народные умельцы превращали донце в произведение искусства.

Располагая древесиной двух оттенков и пользуясь самым простым инструментом, народные умельцы превращали донце в произведение искусства.

Известным мастером инкрустированных донец с подкраской был Л. В. Мельников.

В дальнейшем мастера стали применять еще и подкраску донец. Яркое сочетание желтого фона с темным дубом, добавление синего, зеленого, красного цветов делало его нарядным и красочным.

Со второй половины XIX в. сложная и трудоемкая техника инкрустации заменилась скобчатой резьбой с подкраской, а затем стала преобладать живописная манера украшения.

Сюжетами старинной Городецкой росписи были изображения птиц, цветов, всадников на конях, барышень и кавалеров, сцен из народной жизни.

В наши дни традиции старых мастеров стремятся возродить и обогатить народные умельцы, работающие на фабрике художественных изделий «Городецкая роспись» в г. Городце. Среди них есть лауреаты премии им. И.Е. Репина. Это Л.Ф. Беспалова, Ф.Н. Касатова, А.Е. Коновалов, Л.А. Кубаткина, Т. М. Рукина, А.В. Соколова.

М. Рукина, А.В. Соколова.

Марина Белова..Бочата.Дерево, городецкая роспись.

Марина Белова.Поставецы.Бочата.Дерево, городецкая роспись.

Поднос М.М. Белова. Дерево, городецкая роспись.2005г.

Комплект карточек. Наглядные пособия для начальной школы.

Мастер-класс по рисованию городецкой росписи с применением шаблона. Картина «Кони».

Богатова Оксана Николаевна, воспитатель МКДОУ «Детский сад №94» города Дзержинска Нижегородской области.

Описание:

работу могут выполнить младшие школьники либо дошкольники с помощью взрослых. Мастер-класс заинтересует творческих людей, педагогов дополнительного образования.

Назначение:

послужит образцом рисунка на занятиях по изодеятельности, украшением интерьера.

Цель:

создание картины «Кони».

Задачи:

— учить рисовать городецких коней симметрично с использованием шаблона;

— закреплять навыки росписи цветочного городецкого орнамента;

— развивать творческие способности:

— воспитывать патриотические чувства, желание чаще соприкасаться с народными традициями.

Изображение коня, в городецкой росписи символизирует солнце и пожелание счастья.

Характер изображения животных всегда величав, торжествен. Если изображен конь, то это конь, горделиво поднявший голову на круто изогнутой лебединой шее, бьющий оземь копытом. У него тонкие ноги скакуна, богатая упряжь, грива струящаяся водопадом.

Городецкий конь бежит – вся земля под ним дрожит…

Как и в цветочной росписи, картинки городецкой росписи с изображением коня могут быть симметричными. Они могут располагаться как по сторонам от цветущего дерева, так и внутри цветочной гирлянды. Вот таких коней с растительным орнаментом, мы и будем рисовать с вами!

Материалы:

лист бумаги А3; гуашь алая, рубиновая, охра, зелёная, белая, чёрная; акварельные краски; баночка для воды; простой карандаш; кусочек губки; кисти №1,№2,№5.

Покрываем, с помощью губки, лист гуашью цвета охра.

Теперь нам нужно нарисовать двух симметричных коней расположенных по бокам картины. Поставив такую задачу я столкнулась с проблемой, что у меня один конь получается (находящийся справа), а другой (находящийся слева) не получается зеркально симметричным… Тогда я вырезала свой карандашный эскиз и положила коня другой поверхностью на противоположную сторону рисунка.

Поставив такую задачу я столкнулась с проблемой, что у меня один конь получается (находящийся справа), а другой (находящийся слева) не получается зеркально симметричным… Тогда я вырезала свой карандашный эскиз и положила коня другой поверхностью на противоположную сторону рисунка.

Имея незначительные художественные способности трудно нарисовать красивого, пропорционального коня. Поэтому предлагаю, всем желающим, воспользоваться данным шаблоном, по моему эскизу.

Закрашиваем коней чёрной гуашью.

Для более ровного выполнения цветочного орнамента, а именно, рисования розы, купавок и ромашек, воспользуемся круглыми формами баночки для воды и баночки с гуашью.

Закрашиваем нарисованные круги.

В нижней части нашего цветочного орнамента распишем розан и две ромашки. В центре нарисуем купавку.

Дополним цветочный орнамент листиками.

Чтобы картина заиграла новыми красками, дополним её, новыми для нас цветами — колокольчиками.

Теперь приступим к рисованию сбруи коней.

Затем белой «оживкой» делаем наших коней грациозными и придаём им объём.

На листиках рисуем прожилки соответствующих цветов

Расписываем голубые колокольчики, бутоны и купавки синей и белой акварелью.

Теперь наносим чёрную «оживку» на листики.

Наша картина картина почти готова, осталось нарисовать уздечки.

Оформляем картину рамочкой и вешаем на стену.

Аналогичную картину можно нарисовать и с петухами. Она принесёт в Ваш дом тепло и уют, неповторимую самобытность. Спасибо за внимание!

Городецкая роспись — НМПТ №25

1. КАКАЯ ОНА, ГОРОДЕЦКАЯ РОСПИСЬ?

В середине XIX века мастера, занимавшиеся украшением прялок, смекнули, что вместо трудоёмкой инкрустации и резьбы по дереву, проще украсить её живописной картинкой. Так появились первые прялки с многоцветными изображениями людей, коней, птиц и цветов.

Так появились первые прялки с многоцветными изображениями людей, коней, птиц и цветов.

Революционное новшество в «прялкостроении» пришлось пряхам-потребителям по вкусу. Новая техника оформления прижилась и стала развиваться. На смену первым неуклюжим картинкам доморощенных «живописцев» пришли интересные многофигурные композиции.

Чем же отличается Городецкая роспись от, к примеру, Хохломы Семёновской? Город Семёнов ведь совсем рядом, всего в 70 км от Городца.

Высокий уровень хохломской росписи задали в своё время иконописцы — художники-профессионалы, мастерски владеющие кистью и различными живописными приёмами. Поэтому хохломская роспись безупречна во всех отношениях.

Городецкая роспись, напротив, имеет подлинно «народные» корни. Попытки расписать деревянные донца прялок предпринимали простые крестьяне, с историей искусств не знакомые и в художественных школах не обучавшиеся. Плохо это или хорошо?

С одной стороны, картины, написанные неумелой рукой, были больше похожи на шаржи или детские рисунки. Эдакий «русский народный примитивизм» с элементами лубка.

Эдакий «русский народный примитивизм» с элементами лубка.

А с другой стороны — именно отсутствие знаний в этой области делало их творчество совершенно свободным и самобытным! У них не было эталонов, они ни на кого не оглядывались и писали так, как им хотелось, в соответствии с собственными представлениями о красоте.

«Крестьяне-художники» использовали простые яркие цвета и не «заморачивались» по поводу реалистичного изображения человеческих лиц.

Лица писали упрощённо-графично, тонкой контурной линией, да так, что все персонажи были похожи друг на друга, как близнецы. Все кавалеры с тонкими усиками, кудрявы и черноволосы.

Постепенно наиболее одарённые художники создали экспрессивные «канонические» изображения горячих коней и необычных, напряжённо замерших птиц, то ли петухов, то ли глухарей.

2. КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?

Роспись ведётся кистью непосредственно по деревянной основе либо по однотонному фону, темперой, масляными художественными красками или даже гуашью с добавлением клея ПВА.

Иногда предварительно наносится контурный рисунок карандашом. Опытные художники сразу пишут красками всю композицию.

Сначала широкими мазками формируются крупные цветовые пятна. Затем прорабатываются более мелкие детали и контрастные акценты.

В завершение наносятся тонкие штрихи, точки и прочие завитушки, окончательно и оживляющие общую картину.

В свободном поле и по периферии композиции часто изображают упрощённо-стилизованные цветы и цветочные гирлянды.

Законченное и хорошо просушенное изображение покрывают в несколько слоев бесцветным лаком, защищающим роспись от внешних воздействий.

3. СКОЛЬКО НУЖНО В ДОМЕ ЭТОЙ КРАСОТЫ?

Спросим об этом наших экспертов, воинственного критика Бабу Ягу и корректного искусствоведа-миротворца Добра Молодца.

Б.Я.: Городецкая роспись, это что — произведения искусства, что ли?! Да этак любой ребёнок сможет намалевать! Зачем такую, прости Господи, примитивную мазню вообще в городской квартире нужно держать! Кого она в век айфонов, квадрокоптеров и адронных коллайдеров может порадовать?. .

.

Д.М.: Ну-ну, остыньте, бабуля… Конечно, это не Ботичелли и не Тициан. Но тут и задача совсем другая. Вся эта роспись на разделочных досках, панно, шкатулках носит чисто декоративный, а отнюдь не живописный характер. Крестьяне хотели украсить свой быт, сделать окружающие их предметы яркими, цветными и радостными. И они это сделали!

С точки зрения «продвинутого» жителя мегаполиса разделочные доски с Городецкой росписью выглядят излишне ярко, кричаще и несколько аляповато. Но общее позитивное впечатление от этих картинок сохранилось! Они необычные, нарядные, забавные, их можно долго разглядывать.

Чтобы избежать излишней пестроты и перегруженности вашего интерьера яркой многокрасочностью, используйте изделия городецких мастеров в разумном количестве в сочетании с неброским и спокойным общим фоном.

4. ГДЕ НАХОДИТСЯ ГОРОДЕЦ И ЧЕМ УДИВЛЯЕТ?

Городец расположен на берегу Волги (Горьковского водохранилища), в 450 км к востоку от Москвы, в 70 км к северо-западу от Нижнего Новгорода. Путешествуя по Заволжью, мы останавливались в Городце на три дня летом 2016 года.

Путешествуя по Заволжью, мы останавливались в Городце на три дня летом 2016 года.

Городец (Малый Китеж) был основан в XII веке для защиты от восточных соседей – волжских булгар. В 1238 он был полностью сожжен Батыем. Однако ему удалось быстро отстроиться заново.

В 1263 году возвращаясь из Золотой Орды, в Городце умер Александр Невский. Великий князь владимирский ездил в Орду, чтобы сохранить мир и уберечь родную землю от очередного набега. По одной из версий, в Орде он был отравлен.

На фото: Городец. Фёдоровский монастырь. Фото — июль 2016 года.

Старая часть города застроена одно- и двухэтажными строениями. На деревянных домах, щедро украшенных ажурными пропильными наличниками, еще можно встретить декоративные элементы с объёмной резьбой по дереву.

В Городце работает несколько музеев, образующих целый «музейный квартал». Наиболее интересным и представительным является музейно-туристический центр народных промыслов «Город-мастеров». В нескольких залах на двух этажах разместились экспозиции, посвящённые различным народным промыслам, прославившим город. Напомним, чем же знаменит Городец:

В нескольких залах на двух этажах разместились экспозиции, посвящённые различным народным промыслам, прославившим город. Напомним, чем же знаменит Городец:

— Городецкая роспись – традиционный народный промысел, существующий в этих краях с середины XIX века. В настоящее время изделия с Городецкой росписью производит местная фабрика «Городецкая роспись».

— Художественная и объёмная глухая резьба по дереву (домовая).

— Городецкое золотое шитьё, производимое на фабрике ООО «Городецкая золотая вышивка».

— Городецкие пряники, в состав которых входят мёд, патока, изюм и мята.

— Жбанниковские глиняные игрушки-свистульки, опирающиеся на три точки (две лапы и хвост). Много лет их мастерят их в деревне Жбанниково и окрестных селениях в 40 км от Городца.

5. ГОРОДЕЦКАЯ РОСПИСЬ — НМПТ №25

Номер государственной регистрации: 25

Номер заявки: 96701059

Дата государственной регистрации: 09. 10.1997

10.1997

Наименование места происхождения товара:

ГОРОДЕЦКАЯ РОСПИСЬ

Указание товара:

Изделия из дерева декоративно-художественного и утилитарного назначения: шкатулки, панно, иконы, пасхальные яйца, подсвечники, хлебницы, вазы, кухонные наборы, подставки, тарелки-панно, резные изделия, сундучок-скамеечка, ларцы, доски разделочные, солонки, мебель, в том числе столы, стулья, шкафы, кровати, конь-качалка, петух-качалка, кресло-качалка, сувениры. Для ручной росписи изделий характерно разнообразие цветового фона — желтого, охристого, красного, зеленого, розового, оранжевого. В художественной росписи поддерживаются традиционные приемы махового письма, сочетание цветового пятна с разживкой и белильными оживками. Мастерами умело создается равновесие красочных пятен путем равномерной раскладки каждого цвета по поверхности вещи, а также используются узорные декоративные разделки, вводятся сеточки и завитки, что помогает достигнуть единства колорита и завершенности росписи. Сочетание красок отличается своеобразной деликатностью и строгостью одновременно. Роспись можно разделить на два типа: орнаментальную и сюжетную.

Сочетание красок отличается своеобразной деликатностью и строгостью одновременно. Роспись можно разделить на два типа: орнаментальную и сюжетную.

Орнаментальная роспись предполагает три композиции: кони с цветами, птицы с цветами, цветы. Орнаментальная роспись осуществляется, в основном, по незакрашенной текстуре древесины. К числу характерных черт этого стиля следует отнести своеобразную монументальность композиции, красочность, своеобразную темпераментность росписи. Своеобразием городецкой росписи является ее сюжетность, изображение прогулок кавалеров с дамами, лихих всадников, сценки чаепития в богатых интерьерах, темы из народного быта. Характерной чертой городецкой росписи является торжественность. Живописность городецкой росписи проявляется и в использовании фонов, различных по цвету, и в виртуозном выполнении орнамента и фигур сочными свободными мазками, что наносят кистью прямо на цвет фона без предварительной прорисовки контуров. Городецкая роспись отличается простыми выразительными приемами рисунка, позволяющими изображать людей, лошадей и птиц, животных быстро, ловко, красиво. Роспись выполняется масляными художественными или темперными красками.

Роспись выполняется масляными художественными или темперными красками.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Номер свидетельства на право пользования: 25/1

Дата истечения срока действия свидетельства: 31.01.2006

Наименование места происхождения товара:

ГОРОДЕЦКАЯ РОСПИСЬ

Имя обладателя свидетельства:

Акционерное общество закрытого типа «Городецкая роспись», Городец Нижегородской области (RU)

Узнайте больше про Наименование места происхождения товара (НМПТ)..

Автор:

Текст, фото, видео — Николай Геннадьевич Соков

По вопросам регистрации НМПТ Вам ответит

Патентный поверенный РФ, регистрационный номер 498

Васильева Ольга Львовна

по тел. +7 495 737-63-77 доб. 221

Городецкая роспись — история промысла и фото » Перуница

Городецкая роспись по дереву стоит в ряду самых высоких достижений народного искусства России. Какие представления возникают у нас при упоминании этого промысла? Одни представят яркие прялки, короба, ширмы и другие изделия из Городца, выставленные в залах Государственного Исторического музея или Русского музея в Петербурге. Другие вспомнят детские расписные столики, стульчики, полочки, игрушки. Многие квартиры украшают нарядные и долговечные хлебницы и разделочные доски.

Какие представления возникают у нас при упоминании этого промысла? Одни представят яркие прялки, короба, ширмы и другие изделия из Городца, выставленные в залах Государственного Исторического музея или Русского музея в Петербурге. Другие вспомнят детские расписные столики, стульчики, полочки, игрушки. Многие квартиры украшают нарядные и долговечные хлебницы и разделочные доски.

Однако было время, когда этому промыслу не придавали особого значения. Так, в одном из справочных изданий конца XIX века о нем писали: «Городецкая роспись по дереву — это один из многочисленных кустарных промыслов, бытовавших в Нижегородской губернии, обязанный своим появлением неплодородности здешних земель». А члены комиссии по исследованию кустарной промышленности в России высказались даже так: «Кто видел рисунки на донцах, тот знает, как грубы они». И следует отдать должное тем представителям тогдашнего общества России, которые высоко ценили это искусство. Именно такими людьми оказались наши большие художники и наиболее прозорливые собиратели.

Городецкой росписью раньше других заинтересовались И.Е. Репин, Е.Д. и В.Д. Поленовы, В.М.Васнецов, промышленник и меценат СИ. Мамонтов, директор Российского исторического музея, историк И.Е. Забелин, попечитель Кустарного музея Московского губернского земства С.Т. Морозов.

Однако по-настоящему Городецкая резьба и роспись были открыты только в начале 1920-х годов, во время подготовки выставки «Русское крестьянское искусство», проходившей в залах Российского исторического музея. Эта выставка была уникальным явлением в истории отечественного искусства. Слова, написанные на афише выставки, полностью относились и к городецкой росписи: «В настоящее время произведения крестьянских художников извлечены из-под спуда и музей получает возможность сделать их доступными для всеобщего обозрения. Крестьянское искусство почти никому не известно, а между тем достойно нашего глубокого внимания. Во многих случаях крестьянин-художник может указать новые пути нашему современному искусству».

Заметное оживление произошло тогда и в исследовании ремесел Нижегородского края. В 1924 году в музее Городца был открыт кустарный отдел, где собирались произведения крестьянских мастеров. Мир крестьянского домашнего быта стал предметом серьезного изучения и глубокого осмысления современников. Из отдельных сохранившихся изделий, разрозненных фактов, из встреч и бесед с мастерами сложилось наконец достаточно полное и объективное представление о Городце и городецкой округе как самобытном центре крестьянского искусства России.

В 1924 году в музее Городца был открыт кустарный отдел, где собирались произведения крестьянских мастеров. Мир крестьянского домашнего быта стал предметом серьезного изучения и глубокого осмысления современников. Из отдельных сохранившихся изделий, разрозненных фактов, из встреч и бесед с мастерами сложилось наконец достаточно полное и объективное представление о Городце и городецкой округе как самобытном центре крестьянского искусства России.

На территории Нижегородского края мастера создали совершенно разные виды росписи по дереву — городецкую и федосеевскую, полховмайданскую и хохломскую. Городецкая роспись возникла и расцвела в близком соседстве с «царством» Хохломы. Но золотой блеск Хохломы не затмил яркой праздничности произведений городецких мастеров. Если хохлома поражает золотым блеском, будто рожденными в огне фантастическими красно-черными соцветиями и травами, тонкой каллиграфией тончайших линий, то городецкая роспись пленяет богатством красок русского лета с его разнотравьем, ярким солнцем, будто заливающим своим светом пышные гирлянды цветов, причудливых птиц, стройных коней, бегущих по сказочным лугам.

Городецкая роспись выдвинулась в первый ряд народных промыслов России потому, что в ней удивительно органично сочетались приверженность древним традициям с открытым радостным восприятием современной жизни. Народные мастера соединили в единую художественную систему богатый цветочный орнамент, образы сказочных животных и картины современной жизни города, деревни, усадьбы, знаменитой Нижегородской ярмарки. При этом основой стиля городецкой росписи стал «волшебный реализм» — превращение обыденности в мечту крестьянского художника о радостной жизни человека на прекрасной цветущей земле, в полной гармонии с природой.

Самых искушенных знатоков завораживает смелость городецких живописцев в выборе сюжетов, мастерство в построении многофигурных сцен, выразительность героев росписи, прекрасно, по всем законам декоративного искусства написанные интерьеры, роскошный цветочный орнамент.

Чтобы понять, почему городецкая роспись стала именно такой, непременно нужно побывать на ее родине. Это села и деревни Хлебаиха, Курцево, Косково, Савино, Буки но и другие, расположенные по берегам притока Волги — речки Узолы. Почему же роспись назвали городецкой? Почему она не курцевская, не косковская, не савинская или хотя бы узольская? Название «городецкая» зазвучало лишь в 1930-х годах после появления работ одного из самых из-вестных исследователей народной культуры В.М. Василенко. В более ранних изданиях речь идет о «нижегородской росписи» или о «курцсвских красильщиках». Новое название закрепилось, поскольку Городсц был главным рынком сбыта узольской расписной утвари и также имел мастерские по росписи дерева. Но самое главное: именно с ним, его бытом, нравами, образами начиная с середины XIX века связано само содержание росписи. Знаменитая узольская роспись выросла на основе всей художественной культуры Городца и его окрестностей, история которой насчитывает более восьми столетий. Без знания многовековой истории Городца и его ремесел не понять сути городецкой росписи.

Почему же роспись назвали городецкой? Почему она не курцевская, не косковская, не савинская или хотя бы узольская? Название «городецкая» зазвучало лишь в 1930-х годах после появления работ одного из самых из-вестных исследователей народной культуры В.М. Василенко. В более ранних изданиях речь идет о «нижегородской росписи» или о «курцсвских красильщиках». Новое название закрепилось, поскольку Городсц был главным рынком сбыта узольской расписной утвари и также имел мастерские по росписи дерева. Но самое главное: именно с ним, его бытом, нравами, образами начиная с середины XIX века связано само содержание росписи. Знаменитая узольская роспись выросла на основе всей художественной культуры Городца и его окрестностей, история которой насчитывает более восьми столетий. Без знания многовековой истории Городца и его ремесел не понять сути городецкой росписи.

Каждый из периодов городецкой истории интересен по-своему. Возник город во второй половине XII века как военный форпост Руси на волжских берегах. В XIII веке Городец был столицей Городецкого княжества, а затем вошел в состав Нижегородско-Суздальского Великого княжества. Ранняя история Городецкого княжества связана с именами Андрея Боголюбского, Мстислава Удалого, Александра Невского. В русских летописях нашли отражение не только строительство города и удачные набеги князей на булгар, но и страшные события — нападение на Городен орд хана Батыя. «Татарове взяша грады, пожгоша их, монастыри и церкви и княжий и жилых людей дворы предаша тому же пламени… людей босых и бескровных, издыхающих от мраза, сведоша полоном в страны своя», — свидетельствует автор Никоновской летописи о событиях 1238 года. Но уже через пять-шесть лет уцелевшие жители Городца восстановили город. Вскоре князем в нем стал младший брат Александра Невского -Андрей. Его столкновение с татарским ханом Певреем грозило новым нашествием татар, которое нечем было пока отразить. Пришлось старшему брату Александру Ярославичу ехать в Орду с поклоном и подарками. Возвращался он уже тяжело больным и, едва добравшись до Городца в ноябре 1263 года, умер здесь же в Федоровском монастыре.

В XIII веке Городец был столицей Городецкого княжества, а затем вошел в состав Нижегородско-Суздальского Великого княжества. Ранняя история Городецкого княжества связана с именами Андрея Боголюбского, Мстислава Удалого, Александра Невского. В русских летописях нашли отражение не только строительство города и удачные набеги князей на булгар, но и страшные события — нападение на Городен орд хана Батыя. «Татарове взяша грады, пожгоша их, монастыри и церкви и княжий и жилых людей дворы предаша тому же пламени… людей босых и бескровных, издыхающих от мраза, сведоша полоном в страны своя», — свидетельствует автор Никоновской летописи о событиях 1238 года. Но уже через пять-шесть лет уцелевшие жители Городца восстановили город. Вскоре князем в нем стал младший брат Александра Невского -Андрей. Его столкновение с татарским ханом Певреем грозило новым нашествием татар, которое нечем было пока отразить. Пришлось старшему брату Александру Ярославичу ехать в Орду с поклоном и подарками. Возвращался он уже тяжело больным и, едва добравшись до Городца в ноябре 1263 года, умер здесь же в Федоровском монастыре.

В XVI веке закрепилось за Городцом второе название — Малый Китеж, в отличие от того легендарного Большого Китежа, что скрылся от врагов в водах озера Светлояра, которое не так уж далеко от Городца.

Городец, будучи центром торговли и судостроения и в XIX веке, всегда оставался и ярким, самобытным очагом отечественной культуры. Своеобразие местных культурных традиций во многом определялось уникальным географическим положением Городца. Начиная с XII века он — неотделимая часть Владимиро-Суздальской земли с ее высочайшими традициями зодчества, иконописи, декоративного искусства.

Если попытаться проследить истоки городецкой росписи, то необходимо вспомнить, что Городец XVII-XIX веков был одним из центров старообрядчества. Именно оно оказало заметное влияние на духовную жизнь городецкой округи и на ее ремесла. От икон, принесенных сюда переселенцами с северных земель после разгрома царскими властями поморских и соловецких монастырей, пошло местное иконописание.

Порой интуитивно, но чаще совершенно сознательно мастера городецкой росписи стремились продолжать традиции нижегородской иконы, в особенности ее растительных орнаментов -«травного письма». Именно это иконное узорочье с его отточенными приемами написания цветов и трав, их собирания в гирлянды и букеты было прекрасной школой для каждого городецкого мастера, причем школой привычной, знакомой с детства. Икона учила и красоте колорита, и выразительности силуэтов, и приемам построения пространства, и значительности каждой детали. Своеобразие городецкой росписи родилось на стыке традиций староверческого лесного Заволжья и вполне светской жизни уездного и губернского городов, знаменитой Нижегородской ярмарки, влияние которой чувствовалось в экономике, быту, обычаях всего Поволжья

Именно это иконное узорочье с его отточенными приемами написания цветов и трав, их собирания в гирлянды и букеты было прекрасной школой для каждого городецкого мастера, причем школой привычной, знакомой с детства. Икона учила и красоте колорита, и выразительности силуэтов, и приемам построения пространства, и значительности каждой детали. Своеобразие городецкой росписи родилось на стыке традиций староверческого лесного Заволжья и вполне светской жизни уездного и губернского городов, знаменитой Нижегородской ярмарки, влияние которой чувствовалось в экономике, быту, обычаях всего Поволжья

Жадная восприимчивость ко всему новому влекла крестьянских художников к изображению всех этих новшеств, новых людей, праздничных гуляний в городе, пароходов на Волге, ярмарочных увеселений.

Слава городецкой росписи началась с украшения предметов женского обихода. Это прялочные донца, ткацкие станы и посудные шкафчики, шкатулки и детские стульчики. Особенно любили узольские мастера украшать прялки. «Девушка за прялкой — один из характерных образов старорусской крестьянской жизни. Девический быт всегда разукрашен и декоративен; прялка, стоящая рядом с пряхой, украшала ее наравне с одеждами, вышивками, бусами и лентами. Она часто являлась подарком мужчины, вырезалась и расписывалась с любовными мечтами и думами, как об этом свидетельствует ряд надписей, сохранившихся на прялках,» — трудно сказать о прялке лучше, чем это сделал почти 100 лет назад B.C. Воронов.

«Девушка за прялкой — один из характерных образов старорусской крестьянской жизни. Девический быт всегда разукрашен и декоративен; прялка, стоящая рядом с пряхой, украшала ее наравне с одеждами, вышивками, бусами и лентами. Она часто являлась подарком мужчины, вырезалась и расписывалась с любовными мечтами и думами, как об этом свидетельствует ряд надписей, сохранившихся на прялках,» — трудно сказать о прялке лучше, чем это сделал почти 100 лет назад B.C. Воронов.

Городецкая прялка как будто по природе своей предназначена для работы художника. В отличие от прялок, вырезавшихся из цельного куска дерева, она состоит из двух частей — донца и гребня. Основа прялки — донце — довольно широкая доска, размеры которой колеблются. Если длина почти всегда около 70 см, то ширина бывает от 30 до 50 см. К передней скругленной части такой доски прикрепляется копылок — четырехгранная усеченная пирамидка с отверстием в верхней части для вставки довольно большого гребня на длинной ручке. Гребень служил для прикрепления кудели — льна или шерсти. Пряха, положив донце на скамейку, садилась на него и начинала прясть, наматывая нить на веретено. И вот талантом и умением городецких мастеров донца стали произведениями высокого искусства, поражающими своей красотой уже не одно поколение ценителей.

Пряха, положив донце на скамейку, садилась на него и начинала прясть, наматывая нить на веретено. И вот талантом и умением городецких мастеров донца стали произведениями высокого искусства, поражающими своей красотой уже не одно поколение ценителей.

По местному преданию, первые навыки живописи мастера Узольской долины получили от художника Н.И. Огуречникова, подновлявшего в 1870 году росписи церкви в селе Курцево. Сметливые курцевские и косковские мужики, внимательно следившие за его работой, сумели разузнать секреты приготовления красок, запомнить приемы работы кистью. Но не только у живописцев учились местные мастера.

Здесь нам придется познакомиться с узольскими резчиками по дереву. Выделывали они прялочные донца, украшая их резным узором. Поначалу резьба была обычной для крестьянской утвари: геометрические сетки, розетки с расходящимися лучами — символические изображения солнца, которые еще называют солярными знаками. И вот в течение нескольких лет наряду с традиционной резьбой появилась совсем другая — и по содержанию и по технике исполнения. Не древние магические знаки, а современная жизнь, ее образы стали главными.

Не древние магические знаки, а современная жизнь, ее образы стали главными.

Па донцах появились сцены конных охот с собаками и соколами, всадники на вздыбленных конях с обнаженными шашками, мчавшиеся во весь опор роскошные кареты с лакеями на запятках и лихими кучерами на облучках. С удивительной любовью и прилежанием изображались сцены городских гуляний — пышно разодетые дамы с непременными зонтиками в руках, их кавалеры в сюртуках с туго перетянутыми талиями, в высоких гречевниках (своеобразных цилиндрах) или треуголках с плюмажами. Несомненно, появившись на базаре, такие изделия резчиков произвели фурор. Но не только сюжетами, но и новыми приемами резьбы. Вместо привычной трехгранно-выемчатой резьбы в ход пошла более быстрая в исполнении, менее кропотливая, по отнюдь не менее выразительная контурная и скобчатая резьба. С помощью разной ширины полукруглых стамесок и тонких ножей резчик создавал небывалые в прежнем народном искусстве картины.

Старые городецкие мастера. Слева направо:

Игнатий Андреевич Мазин, Федор Семенович Красиояров, Игнатий Клемеитъевич Лебедев

Интересно и то, что среди новшеств, привнесенных узольскими мастерами в резьбу, было и использование цвета: от окраски отдельных фрагментов резьбы соком ягод или отварами растений до уникальной инкрустации мореным дубом. Материал для таких работ находился недалеко, на дне родной Узолы. Извилистая своенравная речка в период половодья часто подмывала берега, валила в воду деревья. От долгого лежания в воде пропадает древесина всех других пород, и только дуб приобретает все большую крепость и характерную черную окраску, к которой со временем прибавляется чуть сизоватый оттенок.

Материал для таких работ находился недалеко, на дне родной Узолы. Извилистая своенравная речка в период половодья часто подмывала берега, валила в воду деревья. От долгого лежания в воде пропадает древесина всех других пород, и только дуб приобретает все большую крепость и характерную черную окраску, к которой со временем прибавляется чуть сизоватый оттенок.

Вылавливая из Узолы куски мореного дуба, местные мастера вскоре научились хорошо его обрабатывать. Из массива дерена они вырезали довольно топкие (3-5 мм толщиной) пластинки, круглые гвоздики и другие детали, которые стали включать в свои резные композиции. Техника этой инкрустации была совершенно удивительной: здесь не использовался ни клей, ни какие-либо приспособления для крепления вставок. Фигурки коней, всадников, колеса карет и другие вставки помещались в специально вырезанные углубления и прикреплялись деревянными гвоздиками, совмещающими и художественное и техническое назначение. Такие гвоздики крепили и украшали копыта коней, изображали их глаза, они же очерчивали точечным орнаментом абрис кареты. Иногда такой орнамент обегал по краю донце и постепенно стал отличительной чертой всей группы инкрустированных донец.

Иногда такой орнамент обегал по краю донце и постепенно стал отличительной чертой всей группы инкрустированных донец.

Исполняя инкрустированные резные донца, мастера осваивали различные композиционные приемы. Наряду с вертикальной ярусной композицией применялась и горизонтальная, которая давала достаточный простор для размещения на донце и массив- Гулянье. пой кареты с сидящей в ней барыней, и впряженного в карету ко- Приятное донце с резьбой и инкрустацией.

Еще одна важная черта, унаследованная живописцами от резчиков, — необыкновенная конкретность и точность в деталях изображения. Резчик вырезает не карету вообще, а рессорный экипаж XIX века, или изображает старую «екатерининскую» карету, какую сейчас можно увидеть в музеях.

Резьба с инкрустацией просуществовала в Приузолье всего несколько десятилетий: практически этот промысел прекратился к 70-м годам XIX века. Следовательно, его история была связана с жизнью не более чем двух поколений мастеров, но мастеров удивительных. Среди них надо упомянуть Лазаря и Антона Мельниковых, Антона Николаева, в творчестве которых в основном уже определился круг образов, характерных для Городецкого искусства, — это дамы и кавалеры, это военные, часто всадники, это собачки, птицы и прекрасные городецкие кони. Сложились и любимые сюжеты — гулянья, галантные сцены.

Среди них надо упомянуть Лазаря и Антона Мельниковых, Антона Николаева, в творчестве которых в основном уже определился круг образов, характерных для Городецкого искусства, — это дамы и кавалеры, это военные, часто всадники, это собачки, птицы и прекрасные городецкие кони. Сложились и любимые сюжеты — гулянья, галантные сцены.

В геометрической, сюжетной резьбе Городца, а позднее и в его живописи проявилась еще одна важная черта народного искусства — соединение в одной композиции реальности и фантастики. Пряхи за работой, сцена преподнесения свадебного подарка невесте соседствуют с фигурами фантастических всадников, с небывалыми растениями, похожими па пальмы.

Переход от резьбы к росписи осуществлялся достаточно плавно и постепенно, в нем участвовали и сами резчики. Очень интересно в этом отношении одно из донец Лазаря Мельникова, что важно — им подписанное. На этом донце верхняя часть композиции выполнена в технике резьбы, средняя — резьбой с подкраской, а в нижней части помещена розетка, написанная красками и кистью.

Итак, внимательно всмотревшись в городецкую резьбу с инкрустацией и более позднюю резьбу с подкраской, нетрудно убедиться, что непосредственными учителями живописцев были именно резчики. Это они определили основную тематику будущей росписи, обозначили ее главных персонажей, они заложили основу изобразительного языка городецкого искусства. Словом, на базе старого искусства зарождалось нечто совершенно новое — крестьянская живопись, впитавшая в себя красоту окружающей природы, повседневного быта — не только материальную, но и духовную ценность связанных с ним вещей, дивное узорочье старинных книг, икон, рукоделий.

И развитие этого нового промысла происходило с невиданной для народного искусства быстротой, всего за два-три десятилетия.

В 1870-е годы узольские мастера стали изготовлять деревянные изделия, украшенные яркой росписью. На первом плане были, конечно, прялочныс донца, начиная со скромных, узких, украшенных одним цветком, веткой с ягодами, птицей или коньком — словом, обычного базарного товара, до широких, монументальных, где художник, показывая все свое искусство, выполнял роспись в целых три яруса. Здесь были сцены многолюдных гуляний и застолий, изображения военных сражений, проводов в солдаты, лихих офицеров на конях и важных барынь за чинной беседой. Роспись нередко выполнялась по особому заказу в качестве подарка невесте от матери или жениха. Обрядовое назначение таких донец подтверждается не только богатством росписи и особыми сюжетами, но и надписями на прялках или рассказами местных старожилов. Донце было не только рабочим инструментом — к нему относились с большим почтением. После окончания работы его, освободив от гребня, вешали на стену, оно, так же как лубочные картинки, вышитые рушники, блестящие оклады икон, украшало крестьянский дом, вносило в него радость.

Здесь были сцены многолюдных гуляний и застолий, изображения военных сражений, проводов в солдаты, лихих офицеров на конях и важных барынь за чинной беседой. Роспись нередко выполнялась по особому заказу в качестве подарка невесте от матери или жениха. Обрядовое назначение таких донец подтверждается не только богатством росписи и особыми сюжетами, но и надписями на прялках или рассказами местных старожилов. Донце было не только рабочим инструментом — к нему относились с большим почтением. После окончания работы его, освободив от гребня, вешали на стену, оно, так же как лубочные картинки, вышитые рушники, блестящие оклады икон, украшало крестьянский дом, вносило в него радость.

Формы местных прялочных донец были почти идеально отработаны уже Городецкими резчиками первой половины XIX века. Они научились вырезать из осины само донце и приделывать к нему головку для вставки гребня — копылок, украшать края донец плавными полукруглыми врезами, делать его верхом изящества, украшая две боковые грани инкрустированными птицей и конем, две другие — тонкими продольными порезками, напоминающими каннелюры античных колонн. Однако живописцам понадобились для работы ровные поверхности, и края донца и грани ко-пылка со временем становятся ровными. Но став менее выразительными по форме, донца второй половины XIX века расцвели, как сказочный сад.

Однако живописцам понадобились для работы ровные поверхности, и края донца и грани ко-пылка со временем становятся ровными. Но став менее выразительными по форме, донца второй половины XIX века расцвели, как сказочный сад.

Городецкий живописец умудряется написать на совсем небольшой плоскости копылка яркую птицу среди цветов, черного конька. А уж когда дело доходит до украшения широкой плоскости донца, тут уж его фантазии нет предела! Люди в модных тогда костюмах, звери и птицы, фантастические цветы, комнаты — почти дворцовые залы и улицы с их пестрой толпой. Но как ни фантастичны замыслы мастера, в его росписи всегда царит определенный порядок, обычай, канон. И согласно этому обычаю он делит продолговатую поверхность донца на три яруса. Верхний, вблизи копылка, обычно чуть больше нижнего; разделяет же обе части орнаментальный фриз. Он может состоять из разноцветных полос, а может стать пышной гирляндой цветов или веткой с ягодами. Только от вкуса мастера зависит, писать ли ему все донце на одном фоне или сделать фон разным для верхней и нижней частей композиции. Часто встречаются донца, написанные по любимому единому золотисто-желтому фону, а бывает и так: верхнее клеймо — оранжевое, а нижнее — ярко-малиповое.

Часто встречаются донца, написанные по любимому единому золотисто-желтому фону, а бывает и так: верхнее клеймо — оранжевое, а нижнее — ярко-малиповое.

Различались клейма не только цветом фона, но и сюжетами. В верхней части донца мастер чаще обращался к миру людей, в нижней же части было царство природы — изображения животных или растений. Но такова лишь общая схема построения росписи классического донца, и мастера не всегда следовали ей беспрекословно. Неповторимое обаяние городецкой росписи именно в постоянном отступлении от канона, в ощущении творческой свободы каждого мастера.

Рядом с нарядной расписной прялкой стоял обычно и расписной мочесник — коробка для веретен и «мочек». («Мочка» — подготовленная для пряжи кудель из льна.) Для изготовления мочесников весной, лучше в сырую ветреную погоду, заготовляли липовый луб, нарезали его на полосы нужного размера, распаривали, сгибали, а затем и сшивали особым образом — «замком», используя при этом тонкий и крепкий сосновый корень. Из этой сшитой полосы луба получалась основа продолговатой овальной коробки, к которой впоследствии прикрепляли гладкое деревянное донышко. — и мочесник был готов.

Из этой сшитой полосы луба получалась основа продолговатой овальной коробки, к которой впоследствии прикрепляли гладкое деревянное донышко. — и мочесник был готов.

Округлая форма мочесников, лубяных коробов или лукошек давала возможность развернуть изображение в своеобразную ленту-фриз, рассказать целую историю, как бы протяженную во времени. Это могло быть живописное повествование об охоте, свадьбе, посиделках, об оживленном движении пароходов на Волге. Фриз мог быть непрерывным, а мог состоять из нескольких эпизодов или, как говорили старые иконописцы, клейм.

Наиболее распространенным был следующий порядок украшения мочесника: две сюжетные сцены — по продольным сторонам коробки, два орнаментальных мотива — по торцовым. Одна сцена отделялась от другой вертикальной полосой характерного городецкого орнамента — веревочкой, вьюнком, скрещенными скобочками.

Казалось бы, на небольшом пространстве стенки мочесника куда удобней было писать розу, гирлянду цветов или иной орнаментальный мотив, но узольский художник и здесь утверждал, что без изображения сцен современной жизни нет городецкой росписи. Как удивительно он использовал выразительность поз и жестов своих персонажей, поистине режиссерски строил почти театральные мизансцены. Здесь есть чему поучиться и колористу. В росписи мочесника «Пряхи» из собрания Городецкого историко-художественного музейного комплекса автор применяет на редкость красивое колористическое решение. На синем фоне он пишет сцену деревенских посиделок и сцену свидания молодых, используя оранжево-розовые, зеленый, черный и белый цвета.

Как удивительно он использовал выразительность поз и жестов своих персонажей, поистине режиссерски строил почти театральные мизансцены. Здесь есть чему поучиться и колористу. В росписи мочесника «Пряхи» из собрания Городецкого историко-художественного музейного комплекса автор применяет на редкость красивое колористическое решение. На синем фоне он пишет сцену деревенских посиделок и сцену свидания молодых, используя оранжево-розовые, зеленый, черный и белый цвета.

Изображения на торцовых сторонах мочесников имели зачастую глубокий смысл. Таков, например, излюбленный в городецкой росписи мотив — изображение часов в богатом орнаментальном обрамлении. О неумолимом беге времени как бы напоминает и фигура пожилой женщины — матери жениха или невесты на другом торце мочесника. Эти образы — еще одно подтверждение тому, что мочесники, как и прялки, являлись не просто бытовыми крестьянскими вещами, но были связаны с деревенскими обрядами и праздниками, важнейшим из которых была свадьба.

Как ни хороши мочесники и лукошки, им трудно спорить но красоте и оригинальности с расписными стульчиками — сиделками и каталками (так называли стульчики с приделанными к ним колесиками).

Городецкие стульчики в зависимости от величины предназначались и для самих детей и для их кукол. Это особая область творчества городецких художников — работа над украшением предмета сложной объемной формы. Точеные каталки — детские креслица на колесах — изготовляли в селах Репино и Косково, а гнутые стульчики делали крестьяне в Никулине и Скользихине. Для одной каталки вытачивалось из осины или березы более трех десятков деталей. С помощью деревянных осей и шипов, без гвоздей и клея, эти детали соединялись так прочно, что и сегодня они остаются целы и невредимы.

Однако по-настоящему Городецкими такие стульчики и каталки становились лишь тогда, когда их расписывали по малиновому, коричневому, желтому, синему или черному фону. Сначала расписывалось сиденье — небольшая плоскость размером приблизительно 20×20 см, иногда в форме трапеции. Эта часть работы считалась самой сложной и ответственной. Наиболее часто встречающийся здесь мотив — ветка с ягодами и мелкими листочками, написанная по диагонали плоскости. Особую роль играла белильная штриховка-разживка, благодаря которой ветка оживала, обретала графическую четкость, но не утрачивала живописности. Любовь мастера к свободе и виртуозности белильного штриха особенно сказывалась в обрамлении сиденья стульчика и композиции на его спинке — козырьке.

Особую роль играла белильная штриховка-разживка, благодаря которой ветка оживала, обретала графическую четкость, но не утрачивала живописности. Любовь мастера к свободе и виртуозности белильного штриха особенно сказывалась в обрамлении сиденья стульчика и композиции на его спинке — козырьке.

В распоряжении художника была лишь узкая, около 2,5 см шириной, рамка-обрамление и небольшая дощечка спинки — не более, чем 20×8 см. Мастер легким штрихом обегал квадрат, в центре которого уже были написаны ветка, цветок, кот, мальчик верхом на собаке или иной забавный сюжет. Обрамлением же могли служить белильные скобочки, скобочки со штрихом в середине каждой лунки, затейливая веревочка или просто белая обводка.

Па городецких стульчиках часто появляются птицы или животные. Особенно любимым персонажем был кот — добрый Кот-Мурлыка. Он изображался с большой круглой головой, лихо торчащими усами, зелеными глазами. Мастера часто писали лежащих, свернувшихся клубочком котов, но особенно любили горделиво восседающих, окруженных цветами и ягодами. Черные, серые и ярко-рыжие коты появляются не только на стульчиках, но и на мочесниках, лукошках.

Черные, серые и ярко-рыжие коты появляются не только на стульчиках, но и на мочесниках, лукошках.

В городецком портрете сложился канон, своеобразная типовая композиция. В небольшом клейме помещалась фигура в рост, погрудное или поколенное изображение человека в трехчетвертном повороте, сидящего в кресле или на стуле с высокой спинкой. Мастер обозначал и часть обстановки дома, рисуя высокое арочное окно с затейливым переплетом. Большое внимание уделялось и другим деталям интерьера — столику на резных узорных ножках, большому вазону с цветами, иногда изображалась часть узорного иола, разграфленного на квадраты паркета.

В книгах, написанных о городецкой росписи, достаточно часто говорилось о том, что ее стиль, несомненно, связан с народной картинкой-лубком. Но с каким же именно лубком? Расцвет русской лубочной картинки — раскрашенной от руки деревянной и медной гравюры пришелся на конец XVIII — первую половину XIX века. Во второй половине XIX века это искусство пошло на спад, и на смену ему пришла так называемая продукция лубочного типа. В типографиях Москвы и Петербурга печатались олеофафии и очень плохие по художественному качеству «простовики» — литофафии, раскрашенные от руки городскими ремесленниками, недавними выходцами из крестьян. На них изображались современные события, знаменитые люди, например, всем тогда известный генерал Скобелев, сказочные сюжеты, сцены деревенской жизни, пирушки купцов в богатых ресторанах. Эти картинки были сголь художественно ничтожны, что никто из искусствоведов и разбираться-то в них не хотел. Зато, как выяснилось, Городецкие мастера смотрели на них «во все глаза» и смотрели совершенно не напрасно: им нужно было учиться писать сцены сегодняшней жизни, покупатель требовал от них злободневности сюжетов, сцен жизни горожан и приволжского купечества, знания обстановки домов и современного довольно сложного женского и мужского костюма. Поздний лубок оказался прекрасным подсобным мате-риалом, своего рода шпаргалкой. А талант городецких умельцев состоял в том, чтобы суметь воспользоваться этим рабочим материалом не более, чем подсказкой.

В типографиях Москвы и Петербурга печатались олеофафии и очень плохие по художественному качеству «простовики» — литофафии, раскрашенные от руки городскими ремесленниками, недавними выходцами из крестьян. На них изображались современные события, знаменитые люди, например, всем тогда известный генерал Скобелев, сказочные сюжеты, сцены деревенской жизни, пирушки купцов в богатых ресторанах. Эти картинки были сголь художественно ничтожны, что никто из искусствоведов и разбираться-то в них не хотел. Зато, как выяснилось, Городецкие мастера смотрели на них «во все глаза» и смотрели совершенно не напрасно: им нужно было учиться писать сцены сегодняшней жизни, покупатель требовал от них злободневности сюжетов, сцен жизни горожан и приволжского купечества, знания обстановки домов и современного довольно сложного женского и мужского костюма. Поздний лубок оказался прекрасным подсобным мате-риалом, своего рода шпаргалкой. А талант городецких умельцев состоял в том, чтобы суметь воспользоваться этим рабочим материалом не более, чем подсказкой. Они подсмотрели у городских ремесленников технические приемы, принципы решения пространства, занятные детали и переосмыслили их как подлинные художники, виртуозно владевшие кистью.

Они подсмотрели у городских ремесленников технические приемы, принципы решения пространства, занятные детали и переосмыслили их как подлинные художники, виртуозно владевшие кистью.

Л.Я. Супрун

Чудеса на чердаке: Городецкая роспись. Краткая справка.

Городецкая роспись достаточно хорошо изучена и распространена. Собственно наверное поэтому моя первая попытка создать что-то с народной росписью, была связана с ней.

| Соколова А.В.Панно «Городецкие мотивы». 2008 г. Художественно-педагогический музей игрушки имени Н.Д. Бартрама Сергиево-Посадского филиала «Высшая школа народных искусств» Фото отсюда |

По городецкой росписи материала достаточно много, но на мой взгляд наиболее полной, полезной и интересной работой является книга Л.Я. Супрун «Городецкая роспись» (2006 г, из-во Культура и Традиции). Собственно информация ниже является её очень кратким конспектом, достаточным, чтобы понять, что это за роспись вообще. Ну и выполнять основные элементы я самостоятельно училась по этой книге.

Ну и выполнять основные элементы я самостоятельно училась по этой книге.

То, что мы сегодня называем городецкой росписью возникло не в самом городе Городце Нижегородской области, а в селах по реке Узола в окрестностях Городца. Но так как именно Городец был основным центром сбыта и, во многим, источником вдохновения для этой росписи, со временем за росписью закрепилось название «городецкая».

Шмелёва Н. А. Ларец «Городецкие мотивы» 2014 г «Губкинский музей освоения Севера» |

Городец был одним из центров старообрядчества, и это оказалось сильнее влияние как на духовную, так и на материальную культуру округи. Считается, что мастера городецкой росписи взяли за основу растительного орнамента «травяное письмо» нижегородской иконы, но добавили к нему колорит светской городской жизни и городецкой и нижегородской ярмарок. С современными им реалиями в костюмах, обстановке и злободневными сюжетами знакомил художников так же лубок.

Как и во многих видах традиционной русской росписи, основным видом изделия была прялка. Городецкая прялка — составная, т.е. состоит из частей, вставляющихся одна в другую: донца и лопастки на ножке. Благодаря этому после окончания работы можно было снять донце и повесить его как картину на стену. А значит был смысл украшать именно широкое донце.

Ещё в середине 19 века донца городецких прялок украшала резьба с инкрустацией.

Донце городецкое. Период создания: XIX век. Материал, техника: дерево, инкрустация, долбление, резьба Музей Фресок Дионисия |

Считается, что контуры и чёрный цвет коней в городецкой росписи связанны именно с этим — инкрустация выполнялась тёмным морёным дубом, а контуры фигур были несколько угловаты. Постепенно резьба и инкрустация заменялась росписью и в 1870ых годах мастера стали изготавливать полностью расписные донца прялок с целыми сюжетными картинами.

Вот эволюция прялок наглядно. На первом фото — резьба и инкрустация, но уже идёт подкраска. На следующем фото уже просто роспись, но композиция и построение — те же самые. Обратите внимание на верхний фрагмент — с всадниками, деревом и птицей. Они практически идентичны на обоих прялках.

| Донце с резьбой, дубовой инкрустацией и подкраской.

Период создания: 1864 г. Городецкий историко-художественный музейный комплекс |

Донце с городецкой росписью. Конец 19 в. Городецкий историко-художественный музейный комплекс |

Дополнял прялку мОчесник — овальная коробочка для веретен и мочек (кудель из льна). И его тоже расписывали городецкие мастера.

Мочесник. Нач. 20 в. Нач. 20 в.Историко-художественный музей города Семёнов Нижегородской области |

Так же расписывали детские стульчики.

К концу 20 х годов 20 века промысел угас: промышленные товары вытеснили кустарные. Первая мировая, и последовавшая за ней гражданская войны, ставшие причиной обнищания населения, тоже не способствовали интересу к промыслам. Первая попытка воскресить промысел была предпринята в 1935 году, когда были организованы мастерские в селах по реке Узола, где работали старые мастера. А для осовременивания промысла приехал художник Овешков из Сергиева Посада. Начали расписывать игрушки, мелкие токарные формы и большие панно, в том числе с агитационными сюжетами, заменившие прялочные донца.

Несмотря на успехи на выставках 30ых годов, привлечь к промыслу молодежь не удавалось. После Великой Отечественной Войны промысел снова оказался на грани выживания. Вторую попытку возродить производство в 1950ые годы предпринял потомок старых мастеров Аристарх Коновалов, создавший в трудные послевоенный годы мастерскую в Курцеве, а потом и в самом Городце. И эта попытка оказалась удачной. При художественной школе в Семёнове было создано отделение по обучению Городецкой росписи и первый её выпуск, состоявший из совсем ещё юных девушек, оказался очень талантливым и в дальнейшем стал ядром созданной в 1960 годах фабрики «Городецкая роспись».

И эта попытка оказалась удачной. При художественной школе в Семёнове было создано отделение по обучению Городецкой росписи и первый её выпуск, состоявший из совсем ещё юных девушек, оказался очень талантливым и в дальнейшем стал ядром созданной в 1960 годах фабрики «Городецкая роспись».

| Выставка в Коломенском, 2018 год. Панно «Наша служба и опасна и трудна», 1967 год, автор А.В. Соколова Фото отсюда |

Со временем менялись сюжеты, расписывались новые виды предметов, немного изменились расходные материалы и инструменты, но принцип росписи, её основные элементы и композиционные приёмы остались неизменными, позволяя легко узнавать эту роспись среди других.

| Шкатулка «Поехали» 2016 г. Фабрика Городецкая роспись, Нижегородская обл., г. Городец автор: Чуркина Валентина Парфеновна Фото моё, с выставки ремесел 2017 года в Манеже в Москве |

Какой классный стульчик! Фото отсюда

А вот масштабная работа — ширма «Градоначальники города Глупова». 1938 Авторы: Лебедев И.К., Крюков Д.И.

1938 Авторы: Лебедев И.К., Крюков Д.И.

В цикле «Ремесло» конечно же есть фильм про городецкую роспись.

Есть ещё несколько фильмов про эту роспись, что не удивительно — всё таки она довольно известна. Есть фильм цикла «Пряничный домик»

Но мне больше всего понравился вот этот документальный фильм 1991 года «Чёрный конь- белая грива». Здесь очень по-живому, с местным говором, очень красиво говорят люди, в том числе невероятно колоритные старые мастера. В фильме снимались городецкие художники: Аристарх Коновалов, Конон Лебедев (почти 90 лет на момент съёмок мастеру было), Александра Соколова, Вера Бровина. Единственный минус — костюмы «а-ля рус» на девушках, демонстрирующих изделия, ужасны, но впечатления от фильма это не портит.

Единственный минус — костюмы «а-ля рус» на девушках, демонстрирующих изделия, ужасны, но впечатления от фильма это не портит.

Ну что, готовы теперь посмотреть, что я расписала городецкой росписью?

ГОРОДЕЦКАЯ РОСПИСЬ и ВОЛОГОДСКИЕ КРУЖЕВА как пропаганда «великого дела Ленина-Сталина» | ОБО ВСЁМ ПОНЕМНОГУ

Городецкий краеведческий музей, панно «Жить стало лучше, жить стало веселее», В.Т. Новожилов, 1930-е г.г., фото автора.

Городецкий краеведческий музей, панно «Жить стало лучше, жить стало веселее», В.Т. Новожилов, 1930-е г.г., фото автора.

Приветствую всех, кто заглянул на мой канал! Я пишу о путешествиях, музеях, выставках, театре — ОБО ВСЁМ ПОНЕМНОГУ.

Недавно разбирала фотографии из своих давних поездок в Городец и Вологду. В местных музеях рассказывается о народных промыслах — городецкой росписи и вологодском кружево. И вот какие любопытные экспонаты встретились в моём архиве.

В местных музеях рассказывается о народных промыслах — городецкой росписи и вологодском кружево. И вот какие любопытные экспонаты встретились в моём архиве.

Старинный Городец — уютный провинциальный городок недалеко от Нижнего Новгорода. Когда-то это был крупный промышленный и торговый центр на Волге. Здесь зародились многие народные промыслы, в том числе городецкая роспись.

Городец, резное крыльцо бывшего купеческого особняка, фото автора.

Городец, резное крыльцо бывшего купеческого особняка, фото автора.

Городец, старинные дома недалеко от Волги, фото автора.

Городец, старинные дома недалеко от Волги, фото автора.

Городец — родина многих народных художественных промыслов. Один из них — городецкая роспись по дереву. С середины XIX века ею украшали прялки, мебель, ставни, двери. В Городецком краеведческом музее хранится особенно много расписных прядильных досок. Известны и некоторые авторы росписи.

Прядильная доска с городецкой росписью, А. В. Мельников, 1870-е годы, фото автора.

В. Мельников, 1870-е годы, фото автора.

Прядильная доска с городецкой росписью, А.В. Мельников, 1870-е годы, фото автора.

Фрагмент прядильной доски с городецкой росписью, А.В. Мельников, 1870-е годы, фото автора.

Фрагмент прядильной доски с городецкой росписью, А.В. Мельников, 1870-е годы, фото автора.

По росписи на прядильных досках можно составить представление о быте и традициях прошлого. Как одевались наши предки, как обставляли свои дома, как справляли праздники — обо всём это повествуют мастера народного промысла.

Городецкая роспись рассказывает не только о давних временах. В музее представлены панно в технике городецкой росписи, созданные в 1930-е годы.

Новые времена — новые сюжеты. Знаменитая фраза И.В. Сталина о том, что жить стало лучше, жить стало веселее, воодушевила автора панно на сцену с патефоном и пластинками, а на другом — советские пограничники сражаются с японцами на озере Хасан и, конечно, побеждают.

Панно «Жить стало лучше, жить стале веселее», В.Т. Новожилов, 1930-е годы, фото автора.

Панно «Жить стало лучше, жить стале веселее», В.Т. Новожилов, 1930-е годы, фото автора.

Панно «В районе озера Хасан», Д.И. Крюков, 1930-е годы, фото автора.

Панно «В районе озера Хасан», Д.И. Крюков, 1930-е годы, фото автора.

Отражение актуальной политической повестки просматривается и в произведениях вологодских кружевниц, представленных в Музее кружева в Вологде.

Поэтическое обоснование развития в Вологде кружевного промысла — морозные узоры в окнах деревенских изб и бескрайние северные просторы.